Виртуальная выставка «Каким он парнем был…». К 85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина

Виртуальная выставка:" Чемпион мира и человек науки".

Публикация:"Из истории Группы изучения реактивного движения".

Публикация:"Московская планерная школа".

Театр санитарного просвещения

|

«Театр – массовый агитатор и воспитатель, театр – трибун и ему надлежит «говорить», обобщая темы, доводя их до кардинальнейших социальных проблем». От непонимания этой основной задачи санитарно-просветительского театра могут зависеть большие идеологические и художественные извращения и вывихи. |

В этом году исполнилось 90 лет со дня первого представления Театра санитарного просвещения, состоявшегося в 1925 году в аудитории Центрального дома крестьянина в Москве. Была показана сатирическая комедия М.Д. Утенкова[2] «Главпаразит».

Согласно принятому на конференции санпросветработников Москвы и Московской губернии в ноябре 1924 г. постановлению о необходимости создания в Москве центрального театра санитарного просвещения был образован Экспериментальный театр отделения санитарного просвещения Московского губернского отдела здравоохранения («Санпросвета Мосздрава»), который с 1925 г. начал свою деятельность.

С образованием в 1928 году Института санитарной культуры Мосздравотдела театр вошел в систему его учреждений.

До создания театра в Москве существовали отдельные театральные группы и студии, полупрофессиональные театры при домах санитарного просвещении, в задачи которых входили пропаганда и популяризация в художественной форме методов оздоровления труда и быта. С этой целью ставились пьесы на медицинские темы, проводились театрализованные лекции и беседы, санитарные суды[3], «живые газеты»[4], представления «Синей блузы»[5] и др.

Санитарное просвещение, сформированное в СССР в 1920-е гг представляло собой совокупность образовательных, воспитательных, агитационных и пропагандистских мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику заболеваний, сохранение и укрепление здоровья, повышение трудоспособности людей, продление их активной жизни.

Афиша спектакля «Мнимый больной». Афиша спектакля «Мнимый больной».РГАНТД. Ф. 178. Оп. 5. Д. 110. Л. 1. Афиша спектакля «Мнимый больной». РГАНТД. Ф. 178. Оп. 5. Д. 110. Л. 1. |

Оно играло большую роль в борьбе с эпидемиями, социальными болезнями, в оздоровлении условий труда и быта в городе и селе, в охране материнства и младенчества и др.

В годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг) задачи санитарного просвещения изменились и были направлены на подготовку населения к санитарной обороне, на пропаганду донорства, ликвидацию санитарных последствий войны, и т.д. Кроме этого, проблемы социального характера также оставались актуальными.

Научно-исследовательскую и научно-методическую деятельность в области санитарного просвещения осуществлял созданный в 1928 г. Институт санитарной культуры Мосздравотдела, в дальнейшем реорганизованный в Центральный научно-исследовательский институт санитарного просвещения.

Театр являлся одной из форм санитарного просвещения, основная задача которого состояла в отражении во всей его деятельности самых главных и значимых проблем охраны здоровья населения.

Предлагаемая публикация документов фонда «Центрального научно-исследовательского института санитарного просвещения» (фонд № 178) знакомит с историей создания в 1920-е гг. Театра санитарного просвещения в Москве, его предназначением, этапами деятельности (1925–1938 гг.; 1942–1947 гг.), его ролью в годы Великой Отечественной войны, когда актеры постоянно выезжали со спектаклями и концертами в части Красной Армии и эвакогоспитали и тем самым поддерживали бойцов.

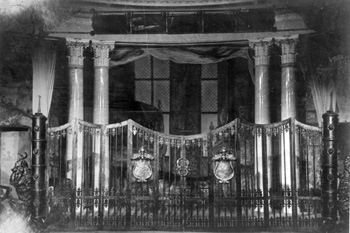

Декорации спектакля «Мнимый больной». Декорации спектакля «Мнимый больной». РГАНТД. Ф. 178. Оп. 5. Д. 110. Л. 3. Декорации спектакля «Мнимый больной». РГАНТД. Ф. 178. Оп. 5. Д. 110. Л. 3. |

Публикация открывает нам театр определенного назначения, когда и репертуар, и вся его деятельность (постановка спектаклей, концерты, организация кружков и др.) были направлены на пропаганду и агитацию средствами искусства знаний по санитарии и гигиене, на выполнение задач в освещении вопросов оздоровления труда и быта.

Кроме этого, документы знакомят нас с другими методами и театрализованными формами санитарного просвещения: «живыми газетами», санитарными судами и др. Мы узнаем о существовании в то время других аналогичных театров в РСФСР, Украине, Грузии, о деятельности домов санитарного просвещения, где широко использовались различные формы театральных представлений, о роли театра в развитии самодеятельных театральных кружков.

Задачей публикации является познакомить с обстановкой в области санитарного просвещения, проводимого с помощью театрального искусства, включая и малые формы представлений, и отразить его особенности.

В публикуемых документах отмечена роль театров санитарного просвещения в работе по созданию кружков, воспитанию актеров, в организации театральной деятельности в ДСП[6], что являлось одной из обязательных задач театров.

В состав публикации вошли несколько документов фонда № 178: документы театра санитарного просвещения (отчеты, протоколы и др.) и документы института, отражающие его деятельность (обзор, статьи).

Руководство работой театра осуществляло созданное при нем Научно-методическое бюро. Положение о Научно-методическом бюро, принятое 16 января 1925 г., знакомит с содержанием этой работы (РГАНТД. Ф. 178. Оп. 5. Ед. хр. 1. Л. 1–3.).

С вопросами организации театра и его деятельностью в первые годы знакомят тезисы доклада первого директора театра А.З. Народецкого «Санитарное просвещение через сцену», с которым он выступил на Всесоюзном съезде бактериологов, эпидемиологов и санитарных врачей, состоявшемся в мае 1928 г. в г. Ленинграде (РГАНТД. Ф. 178. Оп. 5. Ед. хр. 4. Л. 1–5.), а также его статья «Пять лет работы театра Санпросвета Мосздравотдела» (РГАНТД. Ф. 178. Оп. 5. Ед. хр. 7. Л. 1–13.).

Сцена из спектакля Мольера «Мнимый больной». Сцена из спектакля Мольера «Мнимый больной».РГАНТД. Ф. 178. Оп. 5. Д. 110. Л. 16. Сцена из спектакля Мольера «Мнимый больной». РГАНТД. Ф. 178. Оп. 5. Д. 110. Л. 16. |

Сцена из спектакля Мольера «Мнимый больной». Сцена из спектакля Мольера «Мнимый больной».РГАНТД. Ф. 178. Оп. 5. Д. 110. Л. 17. Сцена из спектакля Мольера «Мнимый больной». РГАНТД. Ф. 178. Оп. 5. Д. 110. Л. 17. |

В своем докладе А.З. Народецкий подчеркивает, что популярность театра и спрос на его продукцию, а также влияние театра на клубную работу и самодеятельные кружки определяют жизнеспособность театра. В докладе рассмотрены отдельные формы санитарно-просветительных представлений: санитарный суд, «живая газета», санитарный концерт, пьеса, отмечена работа театра, проводимая с кружками и роль «санпросветокружения» в деятельности театра. Формы и методы «санпросветокружения» – новой обязательной функции театра, заключающейся в организации в фойе передвижных выставок к пьесе, лекций и докладов врачей, авторов представлений, неоднократно рассматривались в работах медиков, посвященных санитарному просвещению. «Санпросветокружение» в театре осуществлялось с целью более углубленного раскрытия содержания пьес. Перед спектаклями иногда проводился сбор вопросов через почтовый ящик и в антрактах зрители получали на них ответы. В статье А.З. Народецкий говорит о создании театра, отмечает, что репертуар театра являлся основой для выполнения поставленных задач в санитарном просвещении. В статье указаны основные проблемы, составляющие тематику театра: советское строительство; строительство здравоохранения; инфекционные заболевания; социальные болезни; нервные болезни; охрана материнства и младенчества; физкультура; строительство нового быта. Но основной объем в тематике пьес и представлений в рассматриваемый период составили социальные проблемы: алкоголизм; венерические болезни; проституция; туберкулез. Автор пишет о том, как составляется репертуар театра и насколько широко в нем отражены вопросы здравоохранения. Тематика репертуара театров санитарного просвещения широко обсуждались на советах и конференциях, списки пьес рассматривались репертуарной комиссией института и только потом утверждались.

В статье председателя Научно-методического бюро Ф.Ю. Берман[7] «Подготовка санпросветрепертуара», рассмотрены проблемы нового театрального фонда, определены методы создания нового санпросветрепертуара и отмечены трудности в его подготовке (РГАНТД. Ф. 178. Оп. 5. Ед. хр. 5. Л. 1–12.). Вместе с этим автор дает характеристику трех этапов развития санпросветрепертуара за 1918–1928 гг. Проведя анализ имеющегося театрального фонда, автор делает вывод о том, что санитарные суды, являвшиеся ранее ощественными организаторами, агитаторами, пропагандистами, как форма театрального представления, потеряли свое влияние и значение для санпросвета, а значение «живых газет» теперь наоборот, усилилось, потому что в этой форме содержатся не только элементы пропаганды, но и вопросы профилактики заболеваний, вопросы гигиены быта, моменты санитарно-культурного воспитания и т.д., что трудно отразить в драматургии.

С проблемами репертуара театра санитарного просвещения, но уже периода военного времени, знакомят включенные в публикацию протоколы заседаний репертуарной комиссии института за 1945 год (РГАНТД. Ф. 178. Оп. 1. Ед. хр. 278. Л. 2–8об.).

В декабре 1932 г. состоялась объединенная конференция санитарно-просветительных театров РСФСР и Украинской ССР, на которой одной из основных работ театров санитарной культуры была названа агитмассовая работа. В публикуемых протоколах конференции отражено, что с этой целью планировалось усилить работу вокруг каждого спектакля: организовывать лекции, доклады врачей, выставки и т. д.; включать в репертуар театра не только представления малых форм, но стремиться больше ставить художественных пьес (РГАНТД. Ф. 178. Оп. 5. Ед. хр. 8. Л. 1–3; 20–24; 31об.–36). Кроме этого, на конференции поднимался вопрос об участии театров в работе на курортах в санаториях и в домах отдыха с целью привлечения отдыхающих к самодеятельному театральному искусству и таким образом привлекать массы на санитарную работу. В своем докладе руководитель театра Института культуры Шухман подводя итоги работы театра за 8 лет, называет формы театральных представлений, которые использовались театром, и говорит о тематике репертуара театра, отражающую в основном социальные вопросы. Останавливаясь на современном периоде, докладчик говорит о планируемом сотрудничестве с театром имени Е.Б. Вахтангова, о расширении работы вокруг спектакля, о репертуаре и т.д. Это была первая конференция, на которой выступающие разных театров санитарного просвещения обменивались опытом.

По образцу Театра санитарного просвещения возникали аналогичные театры в Ленинграде, Одессе, Тбилиси и других городах Советского Союза, а также театральные самодеятельные кружки.

В 1938 г. Институт санитарной культуры был преобразован из Московского областного в Центральный институт санитарного просвещения Наркомздрава СССР и стал единственным научны центром по санитарному просвещению. В 1938 г. Театр Института санитарной культуры был расформирован. Были ликвидированы и почти все другие аналогичные театры. Одной из причин этого являлась проблема репертуара театра: недостаточно было пьес профиля театра, которые решали бы поставленные задачи в санитарном просвещении. Дальнейшее художественное и культурное совершенствование актеров и повышение художественно-агитационного уровня спектаклей в театре было невозможно в условиях его передвижнической работы.

В период Великой Отечественной войны перед органами здравоохранения в области санитарного просвещения встали новые сложные задачи по предупреждению и ликвидации эпидемиологических заболеваний, подготовке населения к санитарной обороне, по обеспечению санитарной подготовки войсковых частей, санитарно-культурному обслуживанию эвакогоспиталей. В приказе Наркомздрава СССР от 12 ноября 1941 г., определившем задачи санитарного просвещения во время войны, был отмечен наступательный, активный характер санитарной агитации и пропаганды. В связи с этим были пересмотрены методы и формы работы санитарного просвещения. Согласно приказу Наркома здравоохранения СССР Митерева Г.А.[8] в мае 1942 г. был организован театр малых форм, в задачу которого входили широкая пропаганда и агитация в художественной форме санитарно-оборонных, противоэпидемических и общегигиенических знаний и вопросов охраны здоровья детей. Перед театром стояла и другая ответственная задача – стать центром, вокруг которого должны быть созданы самодеятельные санитарно-просветительные театры на местах и самодеятельные театральные кружки. Используя репертуар театра Института они оказывали бы большую помощь в работе санитарного просвещения. Театр Института имел две группы: взрослую, куда входили актеры-профессионалы, и детскую, которая состояла из детей-школьников в возрасте 8–14 лет.

В 1943 г. в Информационном письме Центрального института санитарного просвещения в НКЗ СССР рассмотрена деятельность театра и его значение в первый период существования и за истекший год. Театр, как средство санитарной агитации, играет особую роль в период войны. Тематика его репертуара отражает героическую работу медиков на фронтах Отечественной войны. В письме подведены итоги работы и взрослой группы и детской (РГАНТД. Ф. 178. Оп. 5. Ед. хр. 20. Л. 1–3об.).

В справке о работе театра за 1942–1943 гг отражены результаты деятельности театра за 10 месяцев, отмечены его выступления в эвакогоспиталях, в войсковых частях, на предприятиях. Представлен репертуар, состоящий из оборонного раздела и противоэпидемического. (РГАНТД. Ф. 178. Оп. 5. Ед. хр. 19. Л. 6–9).

Значение театра в период войны рассмотрено также в статье С. Сапожниковой «ЦИСП за три года Отечественной войны», подготовленной в 1944 г. и в «Обзоре о работе ЦИСП за годы войны. 1941–1945 г.», вышедшем в 1946 г.

В 1947 году театр Центрального института санитарного просвещения был ликвидирован и одной из проблем этого явилось отсутствие соответствующего репертуара и отсутствие возможности создания новых пьес. Но театром был сделан очень большой вклад в развитие театральной деятельности кружков, созданных им, и он оставил после себя множество действующих в этой области самодеятельных коллективов, которые, получив накопленный опыт и знания в театральном искусстве, еще очень долго продолжали вносили свой вклад в оздоровление населения.

Текст публикуемых документов приведен в соответствие с современными правилами орфографии и пунктуации.

[1] Народецкий А.З. – врач, первый директор Экспериментального театра Санпросвета Мосздрава.

[2] Утенков М.Д. – (1893–1953) – русский медик, создатель методики непрерывного культивирования микроорганизмов. Начальник Санпросветотдела Главного санитарного управления РККА в г. Ленинграде (после 1919 г.). Руководил постановкой и был автором некоторых специфических стихотворных пьес для экспериментального театра Санпросвета НКЗ.

[3] Санитарные суды – агитационные инсценированные суды, представляет собой диспут, где спорящие между собой стороны высказывают различные точки зрения на один и тот же вопрос, освещают его каждая по-своему. Главными действующими лицами инсценированных судов выступали: председатель, обвинитель (прокурор), защитник, обвиняемый и свидетели. Строго регламентированная процедура суда служила для самодеятельного театра своеобразным «каркасом», который «держал» спектакль и который можно было заполнять актуальным материалом.

[4] Живая газета» – представление, основанное на газетном материале или острозлободневных фактах жизни. Как театральная форма сложилась в СССР в нач. 1920-х гг. «Живая газета» – практиковавшиеся формы агитискусства на клубной сцене. Слово «живая» понималось как «непечатная», излагаемая живым языком, подкрепляемым всякого рода наглядными материалами.

[5] «Синяя блуза» – советский агитационный эстрадный театральный коллектив, отражавший самые различные темы – от общеполитических и международных до мелочей быта, новое революционное массовое искусство. Существовал с начала 1920-х до 1933 года. Название дала прозодежда – свободная синяя блуза и чёрные брюки (или юбка), в которой стали выступать артисты, что соответствовало традиционному облику рабочего на агитплакатах. Артисты театра носили значки: один – символическое изображение рабочего, который был и на печати театра, и на его афишах, а другой – в виде знамени. В дальнейшем, близкие по духу артисты других театров и эстрады, общественные деятели награждались значком с присуждением звания «синеблузника». Синяя блуза, как атрибут сценического костюма артистов с годами стала настолько популярной, что её использовали самодеятельные коллективы и известные ещё до Октябрьской Революции чтецы и куплетисты.

[6] ДСП – дом санитарного просвещения.

[7] Берман Ф.Ю. – председатель Научно-методического бюро театра Санпровета Мосздрава.

[8] Митерёв Г.А. (1900–1977) – советский врач, Народный комиссар здравоохранения СССР (1939–1946 гг.), Министр здравоохранения СССР (1946–1947 гг.), доктор медицинских наук, профессор.