Театр санитарного просвещения

|

«Театр – массовый агитатор и воспитатель, театр – трибун и ему надлежит «говорить», обобщая темы, доводя их до кардинальнейших социальных проблем». От непонимания этой основной задачи санитарно-просветительского театра могут зависеть большие идеологические и художественные извращения и вывихи. |

В этом году исполнилось 90 лет со дня первого представления Театра санитарного просвещения, состоявшегося в 1925 году в аудитории Центрального дома крестьянина в Москве. Была показана сатирическая комедия М.Д. Утенкова[2] «Главпаразит».

Согласно принятому на конференции санпросветработников Москвы и Московской губернии в ноябре 1924 г. постановлению о необходимости создания в Москве центрального театра санитарного просвещения был образован Экспериментальный театр отделения санитарного просвещения Московского губернского отдела здравоохранения («Санпросвета Мосздрава»), который с 1925 г. начал свою деятельность.

С образованием в 1928 году Института санитарной культуры Мосздравотдела театр вошел в систему его учреждений.

До создания театра в Москве существовали отдельные театральные группы и студии, полупрофессиональные театры при домах санитарного просвещении, в задачи которых входили пропаганда и популяризация в художественной форме методов оздоровления труда и быта. С этой целью ставились пьесы на медицинские темы, проводились театрализованные лекции и беседы, санитарные суды[3], «живые газеты»[4], представления «Синей блузы»[5] и др.

Санитарное просвещение, сформированное в СССР в 1920-е гг представляло собой совокупность образовательных, воспитательных, агитационных и пропагандистских мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику заболеваний, сохранение и укрепление здоровья, повышение трудоспособности людей, продление их активной жизни.

Афиша спектакля «Мнимый больной». Афиша спектакля «Мнимый больной».РГАНТД. Ф. 178. Оп. 5. Д. 110. Л. 1. [1] Афиша спектакля «Мнимый больной». РГАНТД. Ф. 178. Оп. 5. Д. 110. Л. 1. |

Оно играло большую роль в борьбе с эпидемиями, социальными болезнями, в оздоровлении условий труда и быта в городе и селе, в охране материнства и младенчества и др.

В годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг) задачи санитарного просвещения изменились и были направлены на подготовку населения к санитарной обороне, на пропаганду донорства, ликвидацию санитарных последствий войны, и т.д. Кроме этого, проблемы социального характера также оставались актуальными.

Научно-исследовательскую и научно-методическую деятельность в области санитарного просвещения осуществлял созданный в 1928 г. Институт санитарной культуры Мосздравотдела, в дальнейшем реорганизованный в Центральный научно-исследовательский институт санитарного просвещения.

Театр являлся одной из форм санитарного просвещения, основная задача которого состояла в отражении во всей его деятельности самых главных и значимых проблем охраны здоровья населения.

Предлагаемая публикация документов фонда «Центрального научно-исследовательского института санитарного просвещения» (фонд № 178) знакомит с историей создания в 1920-е гг. Театра санитарного просвещения в Москве, его предназначением, этапами деятельности (1925–1938 гг.; 1942–1947 гг.), его ролью в годы Великой Отечественной войны, когда актеры постоянно выезжали со спектаклями и концертами в части Красной Армии и эвакогоспитали и тем самым поддерживали бойцов.

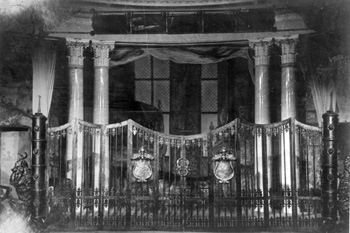

Декорации спектакля «Мнимый больной». Декорации спектакля «Мнимый больной». РГАНТД. Ф. 178. Оп. 5. Д. 110. Л. 3. [2] Декорации спектакля «Мнимый больной». РГАНТД. Ф. 178. Оп. 5. Д. 110. Л. 3. |

Публикация открывает нам театр определенного назначения, когда и репертуар, и вся его деятельность (постановка спектаклей, концерты, организация кружков и др.) были направлены на пропаганду и агитацию средствами искусства знаний по санитарии и гигиене, на выполнение задач в освещении вопросов оздоровления труда и быта.

Кроме этого, документы знакомят нас с другими методами и театрализованными формами санитарного просвещения: «живыми газетами», санитарными судами и др. Мы узнаем о существовании в то время других аналогичных театров в РСФСР, Украине, Грузии, о деятельности домов санитарного просвещения, где широко использовались различные формы театральных представлений, о роли театра в развитии самодеятельных театральных кружков.

Задачей публикации является познакомить с обстановкой в области санитарного просвещения, проводимого с помощью театрального искусства, включая и малые формы представлений, и отразить его особенности.

В публикуемых документах отмечена роль театров санитарного просвещения в работе по созданию кружков, воспитанию актеров, в организации театральной деятельности в ДСП[6], что являлось одной из обязательных задач театров.

В состав публикации вошли несколько документов фонда № 178: документы театра санитарного просвещения (отчеты, протоколы и др.) и документы института, отражающие его деятельность (обзор, статьи).

Руководство работой театра осуществляло созданное при нем Научно-методическое бюро. Положение о Научно-методическом бюро, принятое 16 января 1925 г., знакомит с содержанием этой работы (РГАНТД. Ф. 178. Оп. 5. Ед. хр. 1. Л. 1–3. [3]).

С вопросами организации театра и его деятельностью в первые годы знакомят тезисы доклада первого директора театра А.З. Народецкого «Санитарное просвещение через сцену», с которым он выступил на Всесоюзном съезде бактериологов, эпидемиологов и санитарных врачей, состоявшемся в мае 1928 г. в г. Ленинграде (РГАНТД. Ф. 178. Оп. 5. Ед. хр. 4. Л. 1–5 [4].), а также его статья «Пять лет работы театра Санпросвета Мосздравотдела» (РГАНТД. Ф. 178. Оп. 5. Ед. хр. 7. Л. 1–13 [5].).

Сцена из спектакля Мольера «Мнимый больной». Сцена из спектакля Мольера «Мнимый больной».РГАНТД. Ф. 178. Оп. 5. Д. 110. Л. 16. [6] Сцена из спектакля Мольера «Мнимый больной». РГАНТД. Ф. 178. Оп. 5. Д. 110. Л. 16. |

Сцена из спектакля Мольера «Мнимый больной». Сцена из спектакля Мольера «Мнимый больной».РГАНТД. Ф. 178. Оп. 5. Д. 110. Л. 17. [7] Сцена из спектакля Мольера «Мнимый больной». РГАНТД. Ф. 178. Оп. 5. Д. 110. Л. 17. |

В своем докладе А.З. Народецкий подчеркивает, что популярность театра и спрос на его продукцию, а также влияние театра на клубную работу и самодеятельные кружки определяют жизнеспособность театра. В докладе рассмотрены отдельные формы санитарно-просветительных представлений: санитарный суд, «живая газета», санитарный концерт, пьеса, отмечена работа театра, проводимая с кружками и роль «санпросветокружения» в деятельности театра. Формы и методы «санпросветокружения» – новой обязательной функции театра, заключающейся в организации в фойе передвижных выставок к пьесе, лекций и докладов врачей, авторов представлений, неоднократно рассматривались в работах медиков, посвященных санитарному просвещению. «Санпросветокружение» в театре осуществлялось с целью более углубленного раскрытия содержания пьес. Перед спектаклями иногда проводился сбор вопросов через почтовый ящик и в антрактах зрители получали на них ответы. В статье А.З. Народецкий говорит о создании театра, отмечает, что репертуар театра являлся основой для выполнения поставленных задач в санитарном просвещении. В статье указаны основные проблемы, составляющие тематику театра: советское строительство; строительство здравоохранения; инфекционные заболевания; социальные болезни; нервные болезни; охрана материнства и младенчества; физкультура; строительство нового быта. Но основной объем в тематике пьес и представлений в рассматриваемый период составили социальные проблемы: алкоголизм; венерические болезни; проституция; туберкулез. Автор пишет о том, как составляется репертуар театра и насколько широко в нем отражены вопросы здравоохранения. Тематика репертуара театров санитарного просвещения широко обсуждались на советах и конференциях, списки пьес рассматривались репертуарной комиссией института и только потом утверждались.

В статье председателя Научно-методического бюро Ф.Ю. Берман[7] «Подготовка санпросветрепертуара», рассмотрены проблемы нового театрального фонда, определены методы создания нового санпросветрепертуара и отмечены трудности в его подготовке (РГАНТД. Ф. 178. Оп. 5. Ед. хр. 5. Л. 1–12. [8]). Вместе с этим автор дает характеристику трех этапов развития санпросветрепертуара за 1918–1928 гг. Проведя анализ имеющегося театрального фонда, автор делает вывод о том, что санитарные суды, являвшиеся ранее ощественными организаторами, агитаторами, пропагандистами, как форма театрального представления, потеряли свое влияние и значение для санпросвета, а значение «живых газет» теперь наоборот, усилилось, потому что в этой форме содержатся не только элементы пропаганды, но и вопросы профилактики заболеваний, вопросы гигиены быта, моменты санитарно-культурного воспитания и т.д., что трудно отразить в драматургии.

С проблемами репертуара театра санитарного просвещения, но уже периода военного времени, знакомят включенные в публикацию протоколы заседаний репертуарной комиссии института за 1945 год (РГАНТД. Ф. 178. Оп. 1. Ед. хр. 278. Л. 2–8об. [9]).

В декабре 1932 г. состоялась объединенная конференция санитарно-просветительных театров РСФСР и Украинской ССР, на которой одной из основных работ театров санитарной культуры была названа агитмассовая работа. В публикуемых протоколах конференции отражено, что с этой целью планировалось усилить работу вокруг каждого спектакля: организовывать лекции, доклады врачей, выставки и т. д.; включать в репертуар театра не только представления малых форм, но стремиться больше ставить художественных пьес (РГАНТД. Ф. 178. Оп. 5. Ед. хр. 8. Л. 1–3; 20–24; 31об.–36 [10]). Кроме этого, на конференции поднимался вопрос об участии театров в работе на курортах в санаториях и в домах отдыха с целью привлечения отдыхающих к самодеятельному театральному искусству и таким образом привлекать массы на санитарную работу. В своем докладе руководитель театра Института культуры Шухман подводя итоги работы театра за 8 лет, называет формы театральных представлений, которые использовались театром, и говорит о тематике репертуара театра, отражающую в основном социальные вопросы. Останавливаясь на современном периоде, докладчик говорит о планируемом сотрудничестве с театром имени Е.Б. Вахтангова, о расширении работы вокруг спектакля, о репертуаре и т.д. Это была первая конференция, на которой выступающие разных театров санитарного просвещения обменивались опытом.

По образцу Театра санитарного просвещения возникали аналогичные театры в Ленинграде, Одессе, Тбилиси и других городах Советского Союза, а также театральные самодеятельные кружки.

В 1938 г. Институт санитарной культуры был преобразован из Московского областного в Центральный институт санитарного просвещения Наркомздрава СССР и стал единственным научны центром по санитарному просвещению. В 1938 г. Театр Института санитарной культуры был расформирован. Были ликвидированы и почти все другие аналогичные театры. Одной из причин этого являлась проблема репертуара театра: недостаточно было пьес профиля театра, которые решали бы поставленные задачи в санитарном просвещении. Дальнейшее художественное и культурное совершенствование актеров и повышение художественно-агитационного уровня спектаклей в театре было невозможно в условиях его передвижнической работы.

В период Великой Отечественной войны перед органами здравоохранения в области санитарного просвещения встали новые сложные задачи по предупреждению и ликвидации эпидемиологических заболеваний, подготовке населения к санитарной обороне, по обеспечению санитарной подготовки войсковых частей, санитарно-культурному обслуживанию эвакогоспиталей. В приказе Наркомздрава СССР от 12 ноября 1941 г., определившем задачи санитарного просвещения во время войны, был отмечен наступательный, активный характер санитарной агитации и пропаганды. В связи с этим были пересмотрены методы и формы работы санитарного просвещения. Согласно приказу Наркома здравоохранения СССР Митерева Г.А.[8] в мае 1942 г. был организован театр малых форм, в задачу которого входили широкая пропаганда и агитация в художественной форме санитарно-оборонных, противоэпидемических и общегигиенических знаний и вопросов охраны здоровья детей. Перед театром стояла и другая ответственная задача – стать центром, вокруг которого должны быть созданы самодеятельные санитарно-просветительные театры на местах и самодеятельные театральные кружки. Используя репертуар театра Института они оказывали бы большую помощь в работе санитарного просвещения. Театр Института имел две группы: взрослую, куда входили актеры-профессионалы, и детскую, которая состояла из детей-школьников в возрасте 8–14 лет.

В 1943 г. в Информационном письме Центрального института санитарного просвещения в НКЗ СССР рассмотрена деятельность театра и его значение в первый период существования и за истекший год. Театр, как средство санитарной агитации, играет особую роль в период войны. Тематика его репертуара отражает героическую работу медиков на фронтах Отечественной войны. В письме подведены итоги работы и взрослой группы и детской (РГАНТД. Ф. 178. Оп. 5. Ед. хр. 20. Л. 1–3об. [11]).

В справке о работе театра за 1942–1943 гг отражены результаты деятельности театра за 10 месяцев, отмечены его выступления в эвакогоспиталях, в войсковых частях, на предприятиях. Представлен репертуар, состоящий из оборонного раздела и противоэпидемического. (РГАНТД. Ф. 178. Оп. 5. Ед. хр. 19. Л. 6–9 [12]).

Значение театра в период войны рассмотрено также в статье С. Сапожниковой «ЦИСП за три года Отечественной войны», подготовленной в 1944 г. и в «Обзоре о работе ЦИСП за годы войны. 1941–1945 г.», вышедшем в 1946 г.

В 1947 году театр Центрального института санитарного просвещения был ликвидирован и одной из проблем этого явилось отсутствие соответствующего репертуара и отсутствие возможности создания новых пьес. Но театром был сделан очень большой вклад в развитие театральной деятельности кружков, созданных им, и он оставил после себя множество действующих в этой области самодеятельных коллективов, которые, получив накопленный опыт и знания в театральном искусстве, еще очень долго продолжали вносили свой вклад в оздоровление населения.

Текст публикуемых документов приведен в соответствие с современными правилами орфографии и пунктуации.

[1] Народецкий А.З. – врач, первый директор Экспериментального театра Санпросвета Мосздрава.

[2] Утенков М.Д. – (1893–1953) – русский медик, создатель методики непрерывного культивирования микроорганизмов. Начальник Санпросветотдела Главного санитарного управления РККА в г. Ленинграде (после 1919 г.). Руководил постановкой и был автором некоторых специфических стихотворных пьес для экспериментального театра Санпросвета НКЗ.

[3] Санитарные суды – агитационные инсценированные суды, представляет собой диспут, где спорящие между собой стороны высказывают различные точки зрения на один и тот же вопрос, освещают его каждая по-своему. Главными действующими лицами инсценированных судов выступали: председатель, обвинитель (прокурор), защитник, обвиняемый и свидетели. Строго регламентированная процедура суда служила для самодеятельного театра своеобразным «каркасом», который «держал» спектакль и который можно было заполнять актуальным материалом.

[4] Живая газета» – представление, основанное на газетном материале или острозлободневных фактах жизни. Как театральная форма сложилась в СССР в нач. 1920-х гг. «Живая газета» – практиковавшиеся формы агитискусства на клубной сцене. Слово «живая» понималось как «непечатная», излагаемая живым языком, подкрепляемым всякого рода наглядными материалами.

[5] «Синяя блуза» – советский агитационный эстрадный театральный коллектив, отражавший самые различные темы – от общеполитических и международных до мелочей быта, новое революционное массовое искусство. Существовал с начала 1920-х до 1933 года. Название дала прозодежда – свободная синяя блуза и чёрные брюки (или юбка), в которой стали выступать артисты, что соответствовало традиционному облику рабочего на агитплакатах. Артисты театра носили значки: один – символическое изображение рабочего, который был и на печати театра, и на его афишах, а другой – в виде знамени. В дальнейшем, близкие по духу артисты других театров и эстрады, общественные деятели награждались значком с присуждением звания «синеблузника». Синяя блуза, как атрибут сценического костюма артистов с годами стала настолько популярной, что её использовали самодеятельные коллективы и известные ещё до Октябрьской Революции чтецы и куплетисты.

[6] ДСП – дом санитарного просвещения.

[7] Берман Ф.Ю. – председатель Научно-методического бюро театра Санпровета Мосздрава.

[8] Митерёв Г.А. (1900–1977) – советский врач, Народный комиссар здравоохранения СССР (1939–1946 гг.), Министр здравоохранения СССР (1946–1947 гг.), доктор медицинских наук, профессор.

Док. № 1. Положение о научно-методическом бюро при Экспериментальном театре Санпровета Мосздрава. Москва, 16 января 1925 г.

Положение

о научно-методическом бюро при Экспериментальном театре

Санпровета Мосздрава

«Утверждается»

« ___» февраля 1925 г.

Зав. Санпросветом:

____________________

-

Научно-методическое бюро ведает работой Экспериментального театра Санпросвета Мосздрава, идеологически направляя всю работу театра, как лаборатории по выковыванию новых методов и форм санпросветрампы. С этой целью Бюро учитывает опыт и результаты работы Экспериментального театра в отношении приемлемости различных форм и методов учета, впечатлений, восприятий, аудиторией со всеми специфическими ее особенностями (рабочая, крестьянская, молодежи, женская, школьная и. т.п.) и периодически издает накопившиеся материалы.

-

Научно-методическое бюро руководит всей работой санпросветрампы на периферии (районах и уездах) для чего оно:

а) намечает программу и план работы по кварталам или месяцам и дает их на места;

б) дает соответствующие указания организационного и методического характера;

в) демонстрирует места достижения Экспериментального театра;

г) выправляет линию работы мест в идеологическом и художественном отношении;

д) дает отзывы о творчестве мест;

е) командирует своих членов на места с целью изучения обстановки и работы и непосредственного руководства ею;

ж) руководит работой драмкружков районов и уездов.

-

Научно-методическое бюро в целях дальнейшего развития санитарно-просветительного театрального дела и подготовки для него новых кадров идейных работников организует школу стажеров – актеров из числа работников и работниц районов, членов драмкружков, рабклубов, проявляющих особый интерес к санитарному просвещению и стремящихся усовершенствовать свои знания и опыт. Работа школы протекает в обстановке близкого соприкосновения с работой Экспериментального театра под руководством методического бюро. Стажеры получают практическую и теоретическую подготовку, не отрываясь от повседневной работы. Работа стажеров является совершенно бесплатной. Срок стажировки устанавливается методическим бюро. По окончанию школы стажеры возвращаются для работы на места.

-

Научно-методическое бюро просматривает всю художественную литературу прошлого дореволюционного периода и изыскивает материалы по санитарному просвещению для рампы, для соответствующей их проработки под углом зрения современных требований и нужд.

-

Научно-методическое бюро занимается вопросами создания современного санитарно-просветительного репертуара, для чего оно:

а) разрабатывает темы и формы для санпросветрампы;

б) подыскивает литераторов – драматургов;

в) готовит материалы по организации конкурсов;

г) намечает репертуар Экспериментального театра на определенный период времени, создавая программу и календарный план работы;

д) проводит соответствующее анкетирование рабочих и крестьян по поводу содержания, и тем и форм репертуара.

-

Научно-методическое бюро намечает темы для изучения и подытоживания опыта, распределяет их, собирает материалы и подготавливает их к печати.

-

Научно-методическое бюро ведает всей библиографией театральных просветительных материалов и дает в Санпросвет МОЗ соответствующие отзывы.

-

Научно-методическое бюро детально руководит работой Экспериментального театра: просматривает декорации, репетиции, постановки; вносит поправки и дает режиссуре и труппе соответствующие указания.

-

Научно-методическое бюро ведает также всем делом санитарного просвещения через кино, в целях чего оно находится в тесной связи с методическим бюро Санпросвета МОЗ, получая от него соответствующие указания и информации.

-

Научно-методическое бюро состоит из руководителя методического бюро Санпросвета Мосздрава, руководителя Экспериментального театра, представителя отдела соц. болезней МОЗ, представителя НКЗ, РСФСР ВСУ РККА и Флота и Здравотдела УПС и инструктора одного из районов, представителя от драмкружков того района, где к работе санпросветрампы предъявляется особенный интерес и активность, персонально один клубник и 1 или 2 драматурга.

-

Для руководства своей работой Научно-методическое бюро выделяет из своей среды Президиум из 3-х лиц: Председателя, члена Президиума и секретаря. Председателем является руководитель Методического бюро Санпросвета МОЗ, а, членом Президиума – инструктор района, входящий в бюро, секретарем – руководитель Экспериментального театра. Член Президиума работает на правах заместителя председателя.

-

Научно-методическое бюро собирается периодически по мере надобности не реже 1 раза в 2 недели

Председатель Научно-методического бюро (Ф.Ю. Берман[1])

Секретарь (А. З. Народецкий[2])

РГАНТД. Ф. 178. Оп.5. Ед. хр. 1. Л. 1–3. Подлинник. Машинопись. Не утвержденный экземпляр. Подписи автограф.

[1] Берман Ф.Ю. – председатель Научно-методического бюро театра Санпровета Мосздрава.

[2] Народецкий А.З. – врач, первый директор Экспериментального театра Санпросвета Мосздрава.

Док. № 2. Тезисы доклада директора Экспериментального театра Санпровета Мосздрава, врача А.З. Народецкого на XI Всесоюзном съезде бактериологов, эпидемиологов и санитарных врачей, состоявшемся в мае 1928 г. «Санитарное просвещение через сцену»

Тезисы доклада директора Экспериментального театра

Санпровета Мосздрава, врача А.З. Народецкого[1]

на XI Всесоюзном съезде бактериологов, эпидемиологов

и санитарных врачей, состоявшемся в мае 1928 г.

«Санитарное просвещение через сцену»

(Опыт работы Московской организации)

Вступительная часть

I. Санитарное просвещение через сцену, как метод работы, заняло соответствующее место среди общей культурно-просветительной работы в клубах.

Признание прессы, общественных и профессиональных организаций важности и своевременности выявления в художественно-театральной форме вопросов оздоровления труда и быта и борьбы с социальными заболеваниями.

II. Опыт работы Московского театра Санпросвета показал полную возможность выявления в той или иной художественно-театральной форме вопросов санитарной культуры.

Организация

III. Московский театр Санпросвета – центр, организующий санитарное просвещение через сцену.

Жизнеспособность театра доказана возрастающим спросом мест на его продукцию и развитием влияния театра на клубную работу и самодеятельные кружки.

(Краткая биография театра и его работ)

Подход театра к своей организационной структуре как к художественной передвижке, обязанной обслуживать любую площадку при любых условиях.

(Организационная структура театра и спектакля)

Художественная установка театра: разрешение спектакля в стиле бытового реализма, динамики действия и наипростейшего режиссерского рисунка.

(Художественные принципы работы)

Идеологическая установка театра на возможность художественного выявления любого мотива санитарной культуры в соответствующей театральной форме, с заострением внимания на моментах общей профилактики.

(Идеология театра)

Формы работы театр

IV. Обыденная работа с санитарными судами[2] теряет свое значение в настоящее время.

Санитарный суд имеет успех, когда освещает ударные вопросы сегодняшнего дня, с непременным заострением фабульной интриги, распылением экспертизы в наиболее яркие места судебного следствия и импровизационным подходом актеров к своим ролям. Постановка суда должна быть натуралистична.

V. «Живая газета»[3] в целом для московской организации имеет свое историческое прошлое, как несомненный фактор крупной санитарной просветительной работы в клубах и кружках. При определенных условиях места и времени действия, квалификации аудитории и ударности кампании – «живая газета» имеет значение и в процессе сегодняшней стройки.

Санитарно-просветительская «живая газета», в практике работы, выявила свои особенности: театрализацию формы, борьбу с шаблоном, глубокую актерскую проработку текста, осмысленное режиссерское построение сценических положений. Форма «живой газеты» удобна для разрешения в ней мельчайших и труднейших вопросов санитарии и гигиены.

Особое значение форма «живой газеты» приобретает в работе периферических кружков.

VI. Санитарный концерт, являясь наиболее легкой формой санитарного просвещения через сцену, может быть хорошо использован в тех случаях, когда аудитория сильно переутомлена предыдущей работой (заседания, общие собрания и т.д.).

Программа санитарного концерта должна составляться так, чтобы специальные номера, идущие в определенной последовательности и тематике, чередовались с номерами общехудожественного значения.

Концертная программа способна в пении, чтении, музыке, танце и сценке осветить любые вопросы санитарной культуры.

VII. Работа с санитарно-просветительскими пьесами имеет свои неоспоримые преимущества перед работой с другими формами санитарного просвещения через сцену:

1) Художественно сделанная пьеса имеет возможность завуалировать свои агитационно-пропагандистские цели.

2) Драматургически талантливо построенная пьеса не разрешает вопросы в конечном итоге агитационными фразами (суд, "живая газета"), а создает такую драматическую ситуацию, которая сама по себе диктует зрителю правильные выводы.

3) Художественная пьеса не занимается формальной агитацией, а убеждает разум и чувство зрителя незаметно для него самого (санитарное воспитание).

4) Зритель, получивший эстетическое удовольствие от хитросплетения интриги, положений героев, декоративного оформления и т.д., уходит со спектакля радостным, довольным, с желанием еще раз посетить спектакль театра санитарного просвещения.

5) Работа над пьесой имеет глубокое культурно-воспитательное значение и для актеров и кружковцев, занятых в ней.

К санитарно-просветительскому репертуару возможно приспособить целый ряд пьес общехудожественного значения.

Специальная санитарно-просветительская пьеса должна писаться продолжительностью не более полутора-двух часов чистого действия, с идеологическим подведением итогов (конкретные выводы), с разделением не более чем на три-четыре действия, сюжет пьесы должен браться в бытовом разрезе.

Прежде чем приступить к проработке пьесы, освещающей тот или иной вопрос, режиссер и актеры должны быть детально ознакомлены с научной и общественно-социальной стороной данного вопроса.

Работа с кружками

VIII. Органическое развитие интереса кружков на местах к санитарному репертуару неразрывно связано с высокой квалификацией санпросветрепертуара и санитарного театра.

IX. Санитарно-драматические кружки при районных домах санитарного просвещения и на местах в клубах имеют свое огромное значение как организованные ячейки: 1) самообрабатывающиеся в санитарно-просветительском разрезе; 2) несущие общественно полезную работу.

X. Настойчивая работа с любительскими драмкружками по санитарному просвещению дала положительные достижения и в организационном, и в художественном смысле. Продукция кружков: пьеса, «живая газет», инсценировка используются районными домами санпросвета в их работе на местах с постоянным успехом.

Особым вниманием должна быть отмечена работа с пионерскими кружками при домах-коммунах, показавшая себя как работа санитарно-воспитательная и организующая «трудных ребят».

Окружение работы театра

XI. Постановки театра санитарного просвещения должны организовывать и сосредотачивать мысль аудитории в нужном направлении.

Краткое, ясное и ударное вступительное слово врача, исходящее из сущности показываемой пьесы, отнюдь не затрагивающее ее содержания и схемы – прекрасно помогает этим целям.

В «живых газетах» пояснения врача-конферансье должны служить связующим звеном между отдельными номерами газеты и отдельными мыслями, заложенными в номерах, показывая газету как нечто цельное, монолитное.

XII. Внимание и интерес, проявленные аудиторией к санитарно-просветительской пьесе, следует использовать для демонстрации в фойе передвижной выставки к данной пьесе, собиранием вопросов через почтовый ящик и ответов на них в антрактах.

XIII. Анкетирование аудитории и фотографирование впечатлений, как научно-исследовательская работа, помогает театру учитывать свои идеологические ошибки и строить в дальнейшем правильно и четко воспринимаемый репертуар и его художественно-театральное оформление.

Моменты, тормозящие работу

XIV. Санитарный спектакль в клубах в своей массе еще не достиг признания художественно ценного спектакля и стоит на уровне любительской санитарной инсценировки, что объясняется: недостаточным признанием массой клубных работников возможности высокого художественного построения санитарно-просветительского спектакля; случайным и поверхностным походом к организации санитарных спектаклей на местах, что способно вообще дискредитировать понятие «санитарный спектакль»; недостаточным вниманием и недостаточной возможностью мест к созданию художественного репертуара, а пользование случайными и малограмотными образцами санинсценировок; отсутствием подготовки квалифицированных кружководов для драмкружков по санитарному просвещению.

Общие выводы

XV. Значимость работы театра санитарного просвещения требует дальнейшего художественного и культурного совершенствования актеров и повышения художественно-агитационного уровня спектакля, чего невозможно достигнуть в условиях исключительно передвижнической работы.

Необходимость создания в крупных центрах базы театра санпросвета как элемента дома санитарной культуры.

XVI. База театра санпросвета не только проводит фактическую работу среди зрителя, но и является организатором:

1) лаборатории передвижного театра, обслуживающего клубы;

2) инструкторских курсов для кружководов-режиссеров, которые мыслимы только при базовом театре, как опытной площадке.

XVII. Санитарное просвещение через сцену, работа, не имеющая достаточного организационного и методического опыта, распыленная по местам, должна стремиться к собиранию своих достижений, чему могло бы способствовать бюро работников санпросветрампы, в задачи которого входило бы: планомерная связь мест между собой; своевременная и точная информация мест; учет опыта и достижений на местах; использование репертуара на местах путем обмена.

РГАНТД. Ф. 178. Оп. 5. Ед. хр. 4. Л. 1–5. Подлинник. Машинопись.

[1] Народецкий А.З. – врач, первый директор Экспериментального театра Санпросвета Мосздрава.

[2] Санитарные суды – агитационные инсценированные суды, представляет собой диспут, где спорящие между собой стороны высказывают различные точки зрения на один и тот же вопрос, освещают его каждая по-своему. Главными действующими лицами инсценированных судов выступали: председатель, обвинитель (прокурор), защитник, обвиняемый и свидетели. Строго регламентированная процедура суда служила для самодеятельного театра своеобразным «каркасом», который «держал» спектакль и который можно было заполнять актуальным материалом.

[3] «Живая газета» – представление, основанное на газетном материале или острозлободневных фактах жизни. Как театральная форма сложилась в СССР в нач. 1920-х гг. «Живая газета» – практиковавшиеся формы агитискусства на клубной сцене. Слово «живая» понималось как «непечатная», излагаемая живым языком, подкрепляемым всякого рода наглядными материалами.

Док. № 3. Статья Ф.Ю. Бермана, председателя Научно-методического бюро театра Санпровета Мосздрава, «Подготовка санпросветрепертуара»

Статья Ф.Ю. Бермана[1],

председателя Научно-методического бюро театра Санпровета Мосздрава,

«Подготовка санпросветрепертуара».

Подготовка санпросветрепертуара

Санпросветрепертуар пережил в своем развитии 3 этапа.

I. Первый этап – период военного коммунизма (1918–1921 гг.) Для этого периода характерна в подавляющем большинстве случаев и, главным образом, санагитация: постановка в подавляющем большинстве случае санитарных судов[2], сандиспутов, санагиток, взятых из дореволюционной русской и иностранной литературы, зачастую не нашего санитарно-просветительского разреза, чуждых нам по идеологии, современности, случайных для санпросвета, но большей частью большой художественной ценности. Для этого периода характерны следующие моменты:

1) случайное любительство в создании репертуара;

2) стихийность в его подготовке;

3) узкий круг вопросов, охватываемый репертуаром: исключительно вопросы эпидемий, борьба за примитивнейшие элементы чистоты, борьба за мыло, за чистую рубашку, борьба с вошью;

4) появление зачатков профессионального театра санитарного просвещения (IX Кубанская Армия, Юго-западный фронт, труппа Рахмановой – Санпросвета НКЗ);

5) создание элементов опытной театральной базы;

6) отсутствие планового руководства над драмкружками периферии.

II. Второй этап – первый период НЭП (1922–1925 гг.)

Для этого периода характерно:

1) расширение круга вопросов, подлежащих отображению в театральном зрелище, переход к основным проблемам оздоровления труда и быта, главным образом, к вопросам борьбы с социальными болезнями и лично профилактики в быту;

2) переход к более сложным театральным формам: появление первых «живых газет»[3], небольших пьес чисто санитарно-просветительского разреза; импровизированных санитарных судов;

3) оформление первых профессиональных театров по санпросвету: организация театра Санпросвета Мосздравотдела в конце 1924 г., создание профессиональных коллективов в Закавказье и других местах;

4) оформление первых опытных театральных баз, создание при них методических центрах (подкомиссий и пр.);

5) начало планового руководства драмкружками периферии в районах и уездах;

6) неразборчивость в идеологии, отображенной в театральном зрелище, отсутствие четкости не резко проведенных граней в идеологи здравоохранения и санпросвета, воплощенной в санпросветрепертуаре;

7) кристаллизация первых элементов идеологии советской медицины в санпросветрепертуаре; первые элементы конкретизированных призывов к самодеятельности трудящихся в лице рабочих организаций (санкомиссий, санстройки).

III. Третий этап – второй период НЭП (1925–1928 гг.)

Для этого периода характерно:

1) дальнейшие расширение круга вопросов, отображаемых в театральном зрелище вплоть до полного охвата всех моментов личной и общественной гигиены, всех проблем индивидуальной и коллективной жизни; широчайший охват всех вопросов труда и быта по линии гигиенизации (вопросы половой жизни, воспитание детей, вопросы первой помощи, вопросы питания и его оздоровления, вопросы взаимоотношений между больным и врачом, вопросы врачебной этики и т.д.);

2) пропитывание выдержанной идеологией советского здравоохранения всех элементов театрального зрелища, стремление к четкости и правильности идеологической линии;

3) максимальная конкретизация вопросов самодеятельности трудящихся в деле охраны здоровья и оздоровления труда и быта;

4) стремление к наибольшей конкретизации всех проблем оздоровления жизни;

5) переход к наиболее сложным театральным формам советской продукции по санитарному просвещению: появление пьес, художественно сделанных, с наименее выраженной тенденциозностью, с сюжетами и фабулой из советского быта;

6) расцвет формы «живые газеты» и отмирание санитарных судов и санитарных агиток;

7) рост культурных запросов масс по отношению к санпросветрампе и санпросветэстраде; требование высоко художественного театрального зрелища;

8) расширение работы театральных баз; их рост в отношении количества и качества работы;

9) централизация руководства драмкружками;

10) переход к плановому строительству в области репертуара по санитарному просвещению.

Пьесы из старой русской и иностранной литературы характеризуются:

1) несовременностью содержания; чужой обстановкой, в которой действуют герои;

2) наличием чуждой идеологии;

3) превалированием формы над содержанием;

4) часто полным отсутствием элементов санпросвета («Приведение» Ибсена[4]);

5) паталогичность сюжетов, выводимых персонажей («Приведение», «К солнцу»).

Санагитки характеризовались:

1) идеологической выдержанностью в отношении линии советской медицины;

2) научными ошибками и ляпсусами большого масштаба;

3) крайне вредной символичностью в постановке, содержании и оформлении зрелища, символичностью, не воспитывающей, а пугающей разлагающей и перебрасывающей мостик между ясностью, материализмом и философией здравоохранения, и спутанностью, и идеализмом;

4) отсутствием гармонии между содержанием и формами;

5) выпиранием санитарно-просветительской тенденциозности на первый план, что приводило к антихудожественности: отсутствию захватывающей логически оправданной интриги, психологически широко развитых и отображенных характеров, правильного и верного изображения труда и быта действующих лиц, яркой и красочной декоративности, правильной художественной игры актера и прочих необходимых аксессуаров для воспитания масс путем театрального зрелища.

II. Анализ имеющегося театрального фонда.

Имеющийся театральный фонд состоит из:

1) оставшихся нам от дореволюционной русской и иностранной литературы – пьесы Ибсена, Гауптмана[5], Бьернсона[6], Шницлера[7], Чехова[8], Льва Толстого[9], Горького[10], инсценировок из Достоевского[11], Горького, Куприна[12], Андреева[13] и многих драматургов посредственного порядка;

2) произведений современной нам советской и заграничной буржуазной литературы: инсценировки из Зощенко[14], Бабеля[15], Пантелеймона Романова[16], Пильняка[17];

3) порядочного количества санитарных судов, распространенных в рукописях и напечатанных: «Суд над матерью, подкинувшей своего ребенка» Б.С. Гинзбурга[18], «Суд над проституткой Заборовой» А.И. Аккермана, «Суд над матерью, виновной в плохом уходе за детьми, повлекшем за собой смерть ребенка» Б.Сигал, «Суд над Степаном Королевым» Б. Сигал, «Суд над гражданином Иваном и Агафьей Митрохиными»;

4) небольшого количества «живых газет»: «Красный цветок» Ильинского и Лапина, «Газета Ленинградского Санпросвета», «Бьем тревогу» Нестеренко, «Самета» Ильинского и Гаркави, «На охрану материнства и младенчества вставай» Ильинского и Лапина, материалы «Синей Блузы»;

5) небольшого количества санагиток: «Четыре креста» А.И. Шапиро и О.А. Кудра, «Злая сила» Френкеля, «Дурная болезнь» Скрябина, «Дети диспансера» Абрагами и Лапина, «Темень» Остраля, «Холеный год» Утенкова[19], «Жертва грязи» Утенкова и др.;

6) чрезвычайно малого числа удовлетворяющих художественным потребностям масс, крепко сколоченных, легких для постановки на периферии (в клубах, в драмкружках) нетенденциозных пьес: инсценированных, хорошо сработанных, методически приемлемых, ярко и красочно оформленных в печатном виде нет совершенно. То, что ставится на местах, есть плод доморощенного кустарничества, антихудожественного оформления, невыдержанной идеологии и полно колоссальнейших дефектов. Это относится как к дореволюционной русской и иностранной литературе, так и к современной нам советской буржуазий литературе.

Санитарные суды сыграли в свое время роль общественного организатора, агитатора и пропагандиста, роль санитарно-культурного рупора советской общественности. Но сейчас они потеряли в значительной степени свое влияние и значение. Масса выросла и примитив санитарного суда, как формы театрального зрелища, психологически не всегда оправданного, волнующего зрителя больше формальностью своей композиции и оформления, чем драматичностью сценического остова, ее больше не волнует так, как это было бы в период военного коммунизма и первый период НЭПа. Санитарные суды, как форма театрального зрелища, начинает отходить на задний план, их значимость количественно и качественно падает.

«Живые газеты» представляют собой чрезвычайно интересную для санпросвета форму театрального зрелища, больше всего потому, что через газету можно дать значительные элементы пропаганды (распространение знаний) и охватить при этом разнообразнейшие вопросы личной и общественной профилактики, не поддающейся драматургическому оформлению (вопросы профилактики заболеваний по органам и системам, вопросы гигиены быты, первая помощь и т.д.). В живогазетной форме укладываются не только элементы пропаганды (распространение сведений и знаний), но и ярко волнующая, эмоциональная, вызывающая сильнейшую реакцию острая, едкая агитация (восприятие гигиенических навыков и моменты санитарно-культурного восприятия), но живых газет очень мало. Нужна дальнейшая живогазетная продукция на все темы санитарной культуры, темы волнующие широкие массы и нуждающиеся в их театральном отображении.

<…>

IV. Создание нового театрального фонда.

Для дальнейшего развития работы по линии санпросветрампы и санпросветэстрады необходимо обогащение имеющего санпросветрепертуара, необходимо дальнейшее расширение театрального фонда, необходимо создание:

1) художественных пьес для выросшей культурно рабочей массы города (взрослая смешанная аудитория);

2) художественных пьес для школ и пионерских отрядов;

3) «живых газет», посвященных разнообразнейшим вопросам индивидуальной и коллективной профилактики, насыщенных богатым здравоохранительным и санитарно-просветительским содержанием, литературно – написанных, ярко и красочно оформленных, по возможности максимально театральных для агитации и пропаганды за оздоровление таких областей жизни, которые и для города, и для деревни.

а) при проведении ударных кампаний;

б) для освещения вопросов охраны здоровья, не поддающихся оформлению в виде пьесы (профилактика заболеваний по органом и системам – желудочно-кишечные болезни, болезни сердца и т.д., вопросы профгигиены и охраны труда, (не дающие по самой сущности своей материал и возможности для появления драматической коллизии, драматургических страстей и борьбы);

в) для пропаганды целого ряда проблем охраны здоровья, нуждающихся в углубленной и детальной проработке, связанной с распространением сведений и знаний, пропаганды, а не агитации, вопросы оказания первой помощи, гигиены питания и других мелочей быта;

г) для агитации и пропаганды среди крестьянской массы всех проблем и вопросов охраны здоровья при условии упрощения сценического скелета и темпа «живой газеты», упрощения ее языка и приближения его к деревенскому слогу, пропитывание содержания деревенским бытом и обстановкой;

4) санитарных судов, материалов для импровизированных санитарных судов, санитарных судов – санитарных пьес, там, где масса их примет хорошо, где они волнуют, где они являются актуальной формой агитации и театрального зрелища, там, где санитарно-просветительской работе необходим удар, ударность, напряженность, страсть, быстрое создание общественного мнения по тому или другому вопросу охраны здоровья и т.п. (ударная компания, открытие вопиющих недочетов труда и быта, разоблачение чреватых тяжелыми последствиями дефектов по линии гигиены и санитарии);

5) материалов для санитарных концертов, начинающих все больше и больше занимать чрезвычайно солидное место и дающих возможность проводить насыщенную достаточным содержанием более или менее ярко оформленную санитарно-просветительскую работу с возможностью охвата подавляющего большинства проблем оздоровления труда и быта, необходимы материалы литературно – музыкально – вокальные (песенки, музыкальные пьески и пр.), литературные, драматические, литературного монтажа, литературного рассказывания, сказа и пр. для: а) взрослой аудитории (рабочая, крестьянская, красноармейская, комсомольская, женская); б) для школ и пионерских групп.

V. Методы создания нового санпросветрепертуара.

К планомерному и быстрому созданию санитарно-просветительского репертуара могут, как показывает опыт Санпросвета Мосздравотдела, повести следующие пути:

1) составление плана, охватывающего все вопросы, актуальные в данный момент по всем формам театрального зрелища;

2) установление связи с литераторами и драматургами, изучение сил драматургии и распределение заказов;

3) распределение заказов по всем темам и театральным формам (дача заказов по разницам), не дожидаясь изготовления той или другой вещи и не переходя от сценического оформления одной к изготовлению другой для создания возможности выбора наилучших и наиболее художественных пьес, «живых газет» и других форм;

4) организация методических театральных подкомиссий, состоящих на 50% из драматургов, и работников театра для проработки репертуара, тем, планов, и пьес;

5) собирание материалов для санпросветконцертов, иллюстративных вечеров, литературно – художественного монтажа и пр.;

6) выработка правильной методики работы:

а) соединение компетенции драматурга со знаниями и идеологией врача – консультанта (специалиста и санпросветработника);

б) утверждение рабочего плана сценического произведения санитарно-просветительскими органами;

в) контроль, проработка и утверждение санитарно-просветительскими органами актов оформления сценических произведений;

7) максимальное повышение оплаты для привлечения лучших драматических сил.

VI. Работа Санпросвета Мосздравотдела за 1927–1928 гг.

Предлагаемые нами методы создания нового санпросветрепертуара, полностью оправдали себя в процессе работы Санпросвета Мосздравотдела. За указанный период изготовлено из обозрений – «Дневной грабеж» в 9 картинах Адуева[20] и Народецкого[21], из пьес – «Жизнь приказывает» С.С. Заяицкого[22] в 4 актах, «Техникум любви» Анатолия Каменского в 4-х действиях, из одноактов – «Только раз» Крейна, «Врачебная тайна» Тригера, «На амбулансе» Тригера, «Ай-да профилактика» Бобовича – водевиль.

В марте 1927 г. были сделаны заказы на темы для больших пьес по неврастении, по охране материнства и младенчества, по первой помощи и газовой обороне, по гонорее, по бесплодию и борьбе с ним, по отображению достижений советской медицины, по вопросам гигиенизации быта, по гигиене питания, жилища, одежды, по физкультуре, по половому быту и его оздоровлению.

VII. Трудности изготовления санпросветрепертуара.

Самые большие трудности представляет создание пьесы. Это зависит от трудности и сложности гармоничного слияния тенденции санпросвета с художественностью драматургического остова, правдивой обрисовки характеров действующих лиц и сценичностью театрального зрелища.

Основной задачей в этом отношении является оформление основной идеи санпросвета в художественной форме и гармония между идеологическим и научным содержанием с формой. Только в этом случае будет устроена терпкая тенденциозность санитарно-просветительных пьес и будут устранены основные трудности. Все вопли о не художественности санитарно-просветительной пьесы вследствие того, что она имеет в своем остове идеи оздоровления труда и быта, идеи санитарной культуры и санитарно-культурного воспитания, лишены всякого основания как и все разговоры о «чистом надклассовым искусстве». Кроме того, санитарно-просветительские органы наталкиваются при изготовлении санитарно-просветительских пьес на следующие трудности:

1) академические предрассудки драматургов и литераторов, не идущих на службу к санпросвету;

2) производственные трудности: чрезвычайная сложность гармоничного слияния санитарно-просветительского содержания со сценическим оформлением;

3) незнание драматургами рабочего и крестьянского быта: создание пьес сидя в кабинете, вдали от жизни, ее запросов, роста, динамики;

4) малоталантливость тех драматургов, которые идут на работу в санпросвет;

5) малообеспеченность драматургов, работающих с нами за низкую оплату их труда санитарно-просветительскими органами;

6) отсутствие квалифицированных врачей – консультантов.

Создание «живых газет» имеет свои специфические трудности. Они заключаются:

1) в отсутствии талантливых литераторов живогазетного порядка, могущих прорабатывать санитарно-просветительские идеи и вопросы;

2) в отсутствии достаточного количества врачей-специалистов и санитарно-просветительских работников способных быть квалифицированными консультантами;

3) в специфичности самой формы «живой газеты», как вида театрального зрелища, требующей для преодоления ее трафаретности, знание создание материалов для санпросветэстрады так же имеет свои специфические трудности, заключающиеся в отсутствии систематизированных литературно – художественно и музыкально – вокальных и сценических произведений, которые можно использовать для санпросветконцертов и других форм эстрадной работы; необходимо начать систематизацию, собирание и опубликование этих материалов.

Еще одна трудность заключается в невозможности быстро провести необходимое лабораторной работы силами небольших профессиональных коллективов передвижных театров санитарно-просветительских органов, в виду перегруженности их текущим обслуживанием периферии. Например, 30 постановок в месяц театра Санпросвета Мосзравотдела чрезвычайно до невозможности затрудняют проведение опытных постановок, а что самое важное, проверку принимаемых произведений через театр до приема и без затраты значительных средств и сил.

VIII. Основные трудности в подготовке санпросветрепертуара.

Основные трудности в подготовке санпросветрепертуара заключаются в отсутствии достаточного количества свободных и подготовленных методических работников для научных изысканий, исследований, собирания материалов, их монтажа, переводов с иностранных языков и т.д. Несмотря на это трудности достижения Санпросвета Мосздравотдела показывают, что препятствия эти могут быть при правильной постановке и методике работы преодолены для того, чтобы дело обогащения и пополнения нашего санитарно-просветительского репертуара пошло вперед по широкой дороге санитарного просвещения.

Большими недочетами в этой работе является так же разрозненность попыток и работы санпросветов различных организаций здравоохранения, отсутствие между ними связи по линии создания санитарно-просветительского репертуара, отсутствие взаимной информации, обмена материалами и опытом, отсутствие продажи и распространения рукописных материалов, изготовляемых на местах и отсутствие учреждения, которое бы собирало опыт мест по научному изучению вопросов санитарно-просветительского репертуара, этого одного из самых ценных видов массовой санитарно-просветительской работы.

РГАНТД. Ф. 178. Оп. 5. Ед. хр. 5. Л. 1–12. Копия. Машинопись.

[1] Берман Ф.Ю. – председатель Научно-методического бюро театра Санпровета Мосздрава.

[2] Санитарные суды – агитационные инсценированные суды, представляет собой диспут, где спорящие между собой стороны высказывают различные точки зрения на один и тот же вопрос, освещают его каждая по-своему. Главными действующими лицами инсценированных судов выступали: председатель, обвинитель (прокурор), защитник, обвиняемый и свидетели. Строго регламентированная процедура суда служила для самодеятельного театра своеобразным «каркасом», который «держал» спектакль и который можно было заполнять актуальным материалом.

[3] «Живая газета» – представление, основанное на газетном материале или острозлободневных фактах жизни. Как театральная форма сложилась в СССР в нач. 1920-х гг. «Живая газета» – практиковавшиеся формы агитискусства на клубной сцене. Слово «живая» понималось как «непечатная», излагаемая живым языком, подкрепляемым всякого рода наглядными материалами.

[4] Ибсен Генрик (Хенрик) Юхан (1828–1906) – норвежский драматург, основатель европейской «новой драмы», поэт и публицист.

[5] Гауптман Герхарт Иоганн Роберт (1862–1946) – немецкий драматург. Лауреат Нобелевской премии по литературе за 1912 год.

[6] Бьёрнсон Бьёрнстьерне Мартиниус (1832–1910) – норвежский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 1903 года. Бьёрнсона считают одним из четырёх великих норвежских писателей; остальные три – Генрик Ибсен, Юнас Ли и Александр Хьелланн. Бьёрнсон написал слова норвежского национального гимна «Да, мы любим этот край».

[7] Шницлер Артур (1862–1931) – австрийский писатель.

[8] Чехов А.П. (1860–1904) – русский писатель, общепризнанный классик мировой литературы. По профессии врач. Почётный академик Императорской Академии наук по Разряду изящной словесности (1900–1902). Один из самых известных драматургов мира. Его произведения переведены более чем на 100 языков. Его пьесы, в особенности «Чайка», «Три сестры» и «Вишнёвый сад», на протяжении более 100 лет ставятся во многих театрах мира.

[9] Толстой Л.Н. (1828–1910) – один из наиболее широко известных русских писателей и мыслителей и величайших писателей мира. Участник обороны Севастополя. Просветитель, публицист, религиозный мыслитель, его авторитетное мнение послужило причиной возникновения нового религиозно-нравственного течения – толстовства. Член-корреспондент Императорской Академии наук (1873), почётный академик по разряду изящной словесности (1900).

[10] Горький Максим – литературный псевдоним Алексе́я Макси́мовича Пешко́ва (1868–1936) – русский писатель, прозаик, драматург.

[11] Достоевский Ф.М. (1821–1881) – русский писатель, мыслитель, философ и публицист. Член-корреспондент Петербургской АН с 1877 года. Достоевский является классиком русской литературы и одним из лучших романистов мирового значения.

[12] Куприн А.И. (1870–1938) – русский писатель, переводчик.

[13] Андреев Л.Н. (1871–1919) – русский писатель. Представитель Серебряного века русской литературы. Считается родоначальником русского экспрессионизма.

[14] Зощенко М.М. (1894–1958) – русский писатель советского периода, драматург, сценарист, переводчик. Признанный классик русской литературы.

[15] Бабель И.Э., первоначальная фамилия Бобель (1894–1940, Москва) – русский советский писатель, журналист, драматург.

[16] Романов П.С. (1884–1938) – русский прозаик, драматург.

[17] Пильняк Б.А., настоящая фамилия Вога́у, нем. Wogau (1894–1938) – русский советский писатель, прозаик.

[18] Гинзбург Б.С. – доктор медицинских наук, профессор; в 1921 г. закончил медицинский факультет Саратовского Университета, работал инструктором НКЗ РСФСР; в 1939 г. назначен Народным комиссаром здравоохранения ТАССР.

[19] Утенков М.Д. (1893–1953) – русский медик, создатель методики непрерывного культивирования микроорганизмов. Начальник Санпросветотдела Главного санитарного управления РККА в г. Ленинграде (после 1919 г.). Руководил постановкой и был автором некоторых специфических стихотворных пьес для экспериментального театра Санпросвета НКЗ.

[20] Адуев Н.А. (настоящая фамилия Рабино́вич) (1895–1950) – русский советский поэт, драматург, либреттист. Окончил Тенишевское училище. В 1914 году написал гимн российских скаутов «Будь готов!» (музыка Владимира Попова). C 1918 года систематически занимался литературной деятельностью, вместе с Арго написал несколько пьес.

[21] Народецкий А.З. – врач, первый директор Экспериментального театра Санпросвета Мосздрава.

[22] Заяицкий С.С. (1893–1930) – русский поэт, писатель, беллетрист и переводчик.

Док. № 4. Статья директора театра Института санитарной культуры Мособлздравотдела А.З. Народецкого: «Пять лет работы театра Санпросвета Мосздравотдела»

Статья директора театра Института санитарной культуры

Мособлздравотдела А.З. Народецкого[1]:

«Пять лет работы театра Санпросвета Мосздравотдела».

Вместо предисловия

27 января 1925 года впервые поднялся занавес на сцене только организовавшегося молодого коллектива актеров, начавших работать по заданиям Санпросвета Моздравотдела. 27 января 1930 года в тысяча двухсотый раз взвивается занавес на сцене Государственного передвижного театра санитарной культуры Мосздравотдела.

Пять лет неустанной работы, пять лет исканий и творчества на поприще необыкновенного, еще никогда в мире не существовавшего организованного профессионального театра санитарного просвещения.

Вечером 27 января 1925 года в аудитории Центрального дома крестьянина в Москве собралось много народу. Тут было много и крестьян – ходоков. Были и представители московских фабрик и заводов, делегированные для оценок спектакля и решения вопросов о театре санитарного просвещения. Собрались и санпросветработники для того, что бы посмотреть, как будут играть актеры санитарно-просветительскую пьесу, актеры – профессионалы и в специально организованном театре.

За кулисами и на сцене атмосфера возбуждения: актеры волнуются. Перед советской общественностью театр держит экзамен на право своего существования, как нужный и ценный вид массовой практической работы.

Играли мы в тот вечер сатирическую комедию М.Д. Утенкова[2] «Главпаразит». Санитарно-просветительская тема пьесы переплеталась с общеполитической установкой. Одни и те же персонажи показались в двух разрезах: и как насекомые – паразиты и как социально – опасные и классово чужие нам люди – паразиты. По существу, пьеса трактовала вопросы личной гигиены и борьбы с паразитами в быту. Пьесу эту ставил я. На репетициях пришлось положить немало труда, чтобы добиться определенной четкости в преподносимом тексте и детально очертить роли актеров, играющих одновременно насекомых и людей. Все же у нас самих не было полного удовлетворения работой. Мы не могли довести до конца наши «репетиционные потуги», так как пьеса была сценически слаба и не давала ни режиссеру, ни актерам нужного и благодарного материала.

Спектакль прошел хорошо. В диспуте, проведенном по окончанию спектакля, высказались многие. Крестьяне – ходоки поняли пьесу, усвоили ее основную установку и только местами путались в деталях. Другие указывали на промахи в постановке, в исполнение ролей, в декорациях. Все подчеркивали большую работу, проделанную театром, его художественную и идеологическую ценность и безусловную нужность санпросвету. Принятая резолюция одобрила работу театра, а крестьяне – ходоки стали звать нас в свои деревни. Этим спектаклем театр Института санитарной культуры положил начало своему существованию.

Этот спектакль был ответом на постановление конференции санпросветработников Москвы и Московской губернии (ноябрь 1924 г.) о необходимости организации в Москве центрального театра санпросвета.

Жизненность, творческая работа и практическая деятельность театра зависят от рационального действующих в нем сил. Нам известны три основные действующие силы театра, из которых первые две в конечном итоге создают производственный фабрикат театра, а третья сила позволит этот фабрикат в лучшем или худшем случае оформлении передать потребителю. Это все три фактора должны быть максимально трудоспособны и хорошо развиты, если мы хотим, чтобы театр процветал. Самое главное это – то, что факторы эти должны сливаться в общей работе. Гипертрофия или атрофия одного из них всегда ведет к конфликтному состоянию в данном театре – кризису его.

Первой и основной действующей силой театра является его репертуар. Это – тот полуфабрикат, который под обработкой второго фактора – «живых сил» театра (актер, режиссер, художник и музыкант) превращаются в фабрикат театра в «живой», действительный спектакль. На долю третьей силы театра фактора – организации, руководству и администрации остается преподнести полученный фабрикат организованному зрителю в надлежащем виде, наиболее выгодном для театра состоянии. От крепкого содружества, товарищеской спайки и коллективной работы этих сил театра зависит успех последнего и завоевание им общественного мнения и доверия.

О репертуаре театра

Общественное лицо и художественный облик каждого театра характеризуется, прежде всего, его репертуаром и, таким образом, хозяином своей идеологии и художественного лица, однако, практика жизни зачастую говорит иное. Один факт отсутствия подходящих пьес во многих случаях ломает линию направления театра, даже в театрах столь сугубо специфического характера, как театр санпросвета, там, где заведующий литературной частью может оперировать и классической, и современной иностранной и советской драматургией. Но и в таких широко масштабных театрах сплошь и рядом наблюдаются идеологические и художественные выемки, иногда совершенно досадного характера, когда театр в силу острого репертуарного голода ставить пьесы по соответствующие не актуальной тематики, ни его направлению, ни его художественному мастерству.

Что делать театрам узко – специфического значения? Нужно прямо сказать, что их положение до крайности затрудняется на главнейшем участке производства.

Неудивительно, что театр Института санитарной культуры первым делом натолкнулся в своей работе на отсутствие репертуара. К началу 1925 года мы мели 5-6 десятков печатных инсценировок, санитарных судов и лубков. Но все эти материалы по своей тематике были не актуальны, а по форме столь антихудожественны, что наш молодой театр, только что начавший свою творческую жизнь, не мог обратиться к ним. Подготовка репертуара была задачей нелегкой. Помимо того, что надо было дать санитарно-просветительскую тематику, современную, острую, актуальную необходимо было создать идеологически выдержанный материал, отражающий текущую политику московского здравоохранения и его основной политический стержень – диспансеризацию, вопросы оздоровления труда и быта широких слоев трудящихся. Сейчас мы можем с гордостью отметить, что на протяжении пяти лет своей работы наш театр в основном не отказывался от своих идеологических путей. Этим он обязан своему руководству – Санпросвету Мосздравотдела, а в последнее время Институту санитарной культуры. Переживая весьма острые репертуарные кризисы и наряду с этим имея соблазнительную возможность воспользоваться общехудожественным репертуаром, театр, благодаря твердости своего руководства, вовремя умерял пыл своей художественной части, чтобы не изменить своей санитарно-просветительной генеральной линии. За пять лет работы театром заново сделано 27 постановок, распределяющихся следующим образом:

Театральный сезон

1924–1925 годы – живых газет – 1, пьес – 2, постановок – 3

1925–1926 годы – живых газет – 3, судов – 3, пьес – 2, постановок – 8

1926–1927 годы – живых газет – 3, судов – 1, пьес – 2 , постановок – 6

1927–1928 годы – пьес 2, постановок – 2

1928–1929 годы – пьес 5 постановок – 8

Как составляется репертуар театра

Откуда же черпал наш театр свой репертуар? Подготовкой репертуара ведала методическая часть Санпросвета Мосздравотдела (сейчас отдел методов и форм Института санитарной культуры). Методическая часть Санпросвета Мосздравотдела почти ежедневно получала сценические материалы от авторов различных категорий для использования для театров и печати. Но ознакомление с этим материалом выявляло печальную картинку невероятной безграмотности и в литературно – сценическом и научно-идеологическом отношении. В течение 5 лет через Санпросвет прошло всего 165 сценических рукописей. Из них 135 признано негодными ни для издания, ни для постановок и возращены обратно авторам; 13 рукописей издано; 13 принято к постановке и поставлено в театре из неизданных и 3 приняты для театра, но сценически еще не проработаны окончательно. Таким образом, из всех имеющихся в расположении Санпросвета Мосздравотдела сценических материалов было совершенно забраковано 82,5% и нашло применение для издания и постановок 17,5%.

Из 27 постановок театра 20 приходится на материалы, написанные по особому заказу методической части Санпросвета, что составляет около 74% всего репертуара и только 26% театр использовал изданную санитарно-драматическую литературу. Из 7 постановок, взятых театром из печатных материалов, 5 приходится на санитарно-просветительские издания. Это – в громадном своем большинстве инсценировки судов, прошедшие всякие редакционные правки и рецензирование, таких в репертуаре театра 18,5% и только 2 постановки взяты из классической литературы, затрагивающие вопросы охраны здоровья: «От нее все качества» Л.Н. Толстого[3] и «Хирургия», «Сельские эскулапы» и «Скорая помощь» А.П. Чехова[4]. 7,5 % репертуара.

Как широко охвачены театром вопросы здравоохранения

Не раз приходилось слышать суждения некоторых товарищей, что театр Санпросвета – явление искусственное, что тематика его крайне ограничена по существу своему, и истощается с каждой новой постановкой. Достаточно 3–4 лет работы, чтобы охватить всесторонне тематику и прийти к печальному выводу: «больше говорить не о чем», «ставить больше нечего». Опыт работы нашего театра категорически оправдывает подобные положения. Двадцать сем постановок театра за 5 лет его работы не исчерпали тематики. Ибо основная задача санитарно-просветительского и санитарно-воспитательного театра реагировать продукцией на самые актуальные и социально значимые проблемы охраны здоровья в обобщенном их разрезе, оставляя на долю других форм санитарно-просветительской работы (лекция, беседа, выставка, книга) более специальные вопросы. Необязательно, чтобы любая специальная санитарно-культурная тема была проведена через театр. Театр – массовый агитатор и воспитатель, театр – трибун и ему надлежит «говорить», обобщая темы, доводя их до кардинальных социальных проблем. От непонимания этой основной задачи санитарно-просветительского театра могут завесить большие идеологические и художественные извращения и вывихи.

С другой стороны, разве важнейшие санитарно-просветительские проблемы исчерпываются созданием одной пьесы? Разве по вопросам алкоголизма нужно дать только одну постановку? Конечно, нет. Десятки вариаций одной и той же проблемы могут создавать добрый десяток совершенно непохожих друг на друга пьес, отражающих в различных разрезах многообразные стороны вопроса, всегда вызывая у зрителя интерес и в целом давая полное представление о проблеме на данном отрезке времени. Наш театр за время своего существования не успел целиком охватить и осветить все проблемы охраны здоровья в СССР. Ведь с каждым годом встают новые проблемы. Да и старые постановки требуют обновления с точки зрения их сегодняшнего значения.

Правда, в нашей тематике мы зачастую встречаемся с такими проблемами, которые не укладываются в формате пьесы, но они легко могут быть даны в различных малых формах театрального зрелища («живая газета»[5], суд, обозрение, оживленная лекция и т.д.).

По тематике репертуар театра за 5 лет охватил следующие проблемы:

-

Советское строительство – 2 постановки или 7,4%;

-

Строительство здравоохранения – 2 постановки или 7,4%;

-

Инфекционные заболевания – 1 постановка или 3,7%;

-

Социальные болезни – 12 постановок или 44,5%;

-

Нервные болезни – 1 постановка или 3,7%;

-

Охрана материнства и младенчества – 3 постановки или 11,1%;

-

Физкультура – 1 постановка или 3,7%;

-

Строительство нового быта – 5 постановок или 15,5%.

Ка следовало ожидать, добрую половину репертуара театра составляют вопросы социальных заболеваний, как наиболее актуальные, животрепещущие и легко поддающиеся театральной обработке. Немалую роль сыграли здесь кампании лечебно-профилактических учреждений, в частности диспансеров. Двенадцать постановок на темы социальных заболеваний распределяются таким образом:

-

Алкоголизм – 5 постановки или 41,8%;

-

Венерические болезни – 4 постановки или 33,3%;

-

Проституция – 2 постановки или 16,6%;

-

Туберкулез – 1 постановка или 8,3%.

Совершенно естественно первое место занимает проблема алкоголизма и венерических заболеваний, как наиболее конкретное и вызывающее живой интерес аудитории вопросы. Говорить о какой-либо последовательности в развитии форм и смысле охвата содержания не приходится, так как театр, испытывая всегда острую нужду в репертуаре, принимал всякую форму материала, лишь бы он отвечал научно – идеологическим и средним художественным требованиям. Однако, те проблемы, на долю которых приходилось несколько постановок, оформлялись всегда различно, проходя стадию «живой газеты», суда и пьесы.

Какие формы репертуара преобладали в театре

В построение сценических форм для нашего театра не следует усматривать субъективизма его руководства и их принципиального отношения к той или иной форме театрального действия. Театральная политика неоднократно менялась в нашем театре. Это происходило под влиянием запросов и требований практической работы массовым рабочим зрителем, и до известной степени зависело от наличия готового репертуара.

С одной стороны, естественное стремление поставить дело по-серьезному и оправдать отпускаемые Мосздравом дотационные средства; наличие квалифицированной труппы, режиссеров, художников; стремление создать полноценный санитарно-воспитательный театр – заставляло руководство заботиться о выдержанном и значимом репертуаре. С другой же стороны, отсутствие готовых приемлемых санитарно-просветительских пьес, трудности получения продукции от авторов и настойчивость санпросветработников периферии, предельно не желавших считаться с репертуарными заторами театра и требовавших во что бы то ни стало постановок на актуальные темы и в нужном количестве, заставляли театр в художественном отношении идти на компромисс и давать не совсем полноценные спектакли. Это касается исключительно малых форм театрального зрелища.

Вместе с тем показывая «живые газеты» театру много приходилось работать над материалом и актером, убивая в корне живогазетный трафарет и эстрадную пошлость стремясь довести зрелище до максимально приемлемого оформления.

27 постановок театра по формам делятся так:

-

Живых газет – 10 постановок или 37,4%;

-

Обозрений – 2 постановки или 7,4%;

-

Одноактов – 2 постановки или 7,4%;

-

Судов – 4 постановки или 14,8%;

-

Комедий – 4 постановки или 14,8%;

-

Драм – 5 постановок или 18,5.

К разряду малых форм мы относим: «живые газеты», обозрения и одноакты, что в сумме составляет 51,9 % всей продукции театра, при 33,3 % ложащихся на работу с большими формами. С развитием роста театра, наряду с ростом требований со стороны клуба и организованного зрителя, мы естественно устремлялись и к работам над большими формами. И если в первые три года нашей работы превалировали «живые газеты», то последние два года – пьесы. И здесь мы видим заботы методической части Санпросвета заменить «живую газету» другими видами малой формы, например, обозрением и одноактом. Малыми формами репертуара театр в большинстве случаев отвечал ударными кампаниями, большими формами – программной производственной работе, что видно из следующих цифр:

|

1.Программные постановки театра

|

2. Ударные постановки театра

|

||

|

Пьес

|

63,2%

|

Пьес

|

12,5%

|

|

Живых газет

|

21%

|

Живых газет

|

75%

|

|

Судов

|

15,8%

|

Судов

|

12,5%

|

Подводя же суммарные итоги, мы можем констатировать пропорциональную деятельность распределения программных и ударных работ

Программных – 70%; ударных – 30%.

При этом надо учесть, что для больших форм ударных компаний мы не создавали новых постановок, а подправляли и использовали старые, а другие кампании были краткосрочны и проводились слабо. Вот почему театр ради целесообразности работы и экономии в средствах не затрачивал ни времени, ни сил на новую постановку только для того, чтобы сыграть ее 5-6 раз и потом навсегда сдать в архив.

Работа театра с автором

Мы видели, что значительное количество постановочных материалов (74%) специально заказывалось авторам. С одной стороны, это явление плачевно характеризует те 70–80 названий санитарно-просветительской драматургии, которая к 1926–1927 годам накопилась на нашем книжном рынке, с дугой стороны, постоянный и тесный контакт театра с автором должен был родить особую методику их общения и взаимопонимания.

Авторы театра принадлежали к трем категориям. К первой относились – драматурги-профессионалы, ко второй – врачи-драматурги и к третей, наиболее многочисленной – авторы: врачи и литераторы. Определенные работники-врачи и литератор договорились между собой о работе и руководство санкционировало данное сотрудничество. Из 20 пьес, специально заказанных авторам, 110 или 50% приходилось на долю соавторства: 7 или 35% – на долю драматургов – профессионалов и 3 или 15% на долю врачей – драматургов. Понятен малый процент, выпавший на долю второй категории. Наши врачи не пользовались авторитетом опытных драматургов, и санпросвет не находил возможным дать разрешение на постановку пьес. Смельчаки брались за это дела на свой страх и риск, официально не договариваясь с санпросветом и рискуя понести материальный ущерб.

В системе заказывания пьес методической частью Санпросветтеатр пережил два периода: первый, когда заказы давались случайно «подвернувшемуся» автору, и второй, когда заказы распределялись по «радиусам», то есть, точно были фиксированы нужные театру темы, организован коллектив авторов и розданы заказы. Автор, прежде всего, получал санитарно-просветительскую установку на тему, тезисы, литературу и консультанта врача – специалиста. Автор подготавливал рабочий план пьесы. Затем план этот прорабатывался всеми инстанциями Санпросвета, начиная с директора театра и кончая заведующим методической частью и заведующим Санпросветом. По утверждённому рабочему плану срок написания пьесы устанавливался в 2–3 месяца и, как правило, авторами не соблюдался. Опоздания длились от одного месяца до одного года. По окончании переработки пьесы устраивалась коллективная читка, на которую весьма часто приглашались санпросветработники периферии. Пьеса поступала в театр, и здесь автор снова с режиссером и труппой правили пьесу, приспособляя ее к сцене.

Нужно отметить, что вокруг Института санитарной культуры организовалась группа драматургов, добросовестно выполняющих трудные задачи создания нашего репертуара и обогащающих театр все щедрее и щедрей доработанными пьесами. Среди драматургов, давших нам полезную продукцию, отметим: Н.А. Адуева[6], С.С. Заяицкого[7], Ф.В. Ильинского[8], А.А. Нестеренко[9], Ю.В. Никулина[10], Г.Г. Павлова[11], М.Я. Тригера[12].

«Живые силы» театра

Только в руках актера, режиссера и художника, их работой и усилиями пьеса раскрывается во всей ее мощности и творческих богатствах и начинает воздействовать на массы, сидящие по ту сторону рампы. Это означает, что «живые силы» театра являются не только механическими винтиками, автоматически исполняющими возложенные на них задачи. Нет, пропуская через свое мироощущение, как художников театрального зрелища и понимание действительности, текст пьесы, они определенным образом преломляют его и зачастую отклоняют внутреннюю линию пьесы от тех замыслов, коими она была проникнута у автора.

Это обстоятельство налагает большую ответственность за подбор живых сил театра и в первую очередь режиссера, который в процессе своей подготовительной работы вскрывает идейный стержень пьесы и направляет актерский коллектив на раскрытие характеров и образов действующих лиц в том разрезе, в каком сам их понимает и чувствует, и только в том случае театр получит идеологически и художественно выдержанный фабрикат, когда обе составные части его – пьеса плюс живые силы театра – будут в одинаковой степени отвечать необходимым условиям и требовать последнего. Наш театр только первые два года имел в моем лице постоянного режиссера, который совмещал работу с должностью директора театра. Постановка нашей первой «живой газеты» по туберкулезу получилась несколько академичной и не столь развлекательной, но за то оригинальной, свежей, интригующей. Газета имела большой успех, пожалуй, большего ни одна пьеса у нас не встречала. В других газетах: венерологической и сборной, я, как постановщик, несколько отошел от основных принципов первой работы и пошел по линии приближения к «Синей блузе»[13].

Инсценировки судов были сделаны запросто. В основу их была положена жизненная правда, настоящий суд, а не пьеса, не театр. Суды вызывали глубокие переживания зрителя, зачастую сцены и всхлипывания и смотрелись хорошо. В основу постановок комедии Л.Н. Толстого и инсценировок рассказов А.П. Чехова был положен художественный реализм с некоторым выпячиванием вопросов охраны здоровья. Тот же подход был применен и к инсценировкам Утенкова «Порт» и «Голубой бант». В особо – условном плане «гротескового – ревю» был разрешен «Главпаразит», причем особого успеха в рабочей аудитории этот план постановки не вызывал.

Третий сезон работы характеризуется проникновением к нам режиссеров «извне». Это было вызвано тем, что я один не мог справиться с все возрастающей работой нашего театра и его оформлением в самостоятельную хозяйственную единицу, когда много времени пришлось уделять и административным вопросам, и хозяйству, и руководству. С другой стороны, актерам необходимо было пробовать поработать с лучшими режиссерами, для того чтобы учится, квалифицироваться и расти, театр весьма осторожно подходил к выбору режиссеров, в смысле их школы, направления и художественной ценности. За три года сотрудничества с приглашенными режиссерами у нас побывали: А.М. Лобанов[14] (Профсоюзная мастерская), В.Д. Королев[15] (Профсоюзная мастерская), Р.Н. Смирнов[16] и И.М. Рапопорт[17] (театр им. Вахтангова). Б.М. Афонин[18] (МХАТ2), В.С. Смышляев[19] (МХАТ 2); В.О. Топорков[20] (МХАТ 1) и А.Г. Карамов[21] (Театр МГСПС), а по живым газетам: М.Н. Гаркави[22] («Синяя блуза»), А.В. Пергамент[23] и Хонели («Театр печати»).

РГАНТД. Ф. 178. Оп. 5. Ед. хр. 7. Л. 1–13. Подлинник. Машинопись.

[1] Народецкий А.З. – врач, первый директор Экспериментального театра Санпросвета Мосздрава.

[2] Утенков М.Д. (1893–1953) – русский медик, создатель методики непрерывного культивирования микроорганизмов. Начальник Санпросветотдела Главного санитарного управления РККА в г. Ленинграде (после 1919 г.). Руководил постановкой и был автором некоторых специфических стихотворных пьес для экспериментального театра Санпросвета НКЗ.

[3] Толстой Л.Н. (1828–1910) – один из наиболее широко известных русских писателей и мыслителей и величайших писателей мира. Участник обороны Севастополя. Просветитель, публицист, религиозный мыслитель, его авторитетное мнение послужило причиной возникновения нового религиозно-нравственного течения – толстовства. Член-корреспондент Императорской Академии наук (1873), почётный академик по разряду изящной словесности (1900).