Виртуальная выставка «Каким он парнем был…». К 85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина

Виртуальная выставка:" Чемпион мира и человек науки".

Публикация:"Из истории Группы изучения реактивного движения".

Публикация:"Московская планерная школа".

Победа советской медицинской науки…

|

Дню Победы посвящается«Каждый возвращенный в строй воин – это наша победа. Это – победа советской медицинской науки… Это – победа воинской части, в ряды которой вернулся старый, уже закаленный в сражениях воин» – стратегическая задача, стоящая перед медициной. Из передовой статьи, опубликованной в 1941 г. в газете «Правда».

|

Великая Отечественная война показала, насколько важна медицинская наука, а военно-медицинская наука стала основной движущей силой практического здравоохранения.

Военно-медицинская тематика была основополагающей в исследовательской деятельности научных учреждений медицинского и биологического профиля. Координация этой работы в системе Народного комиссариата здравоохранения осуществлялась Ученым медицинским советом.

Ученый медицинский совет Народного комиссариата здравоохранения и военно-санитарная комиссия при Президиуме АН СССР работали в тесном взаимодействии с ГВСУ и его Ученым медицинским советом.

Активная научная работа проводилась в эти тяжелые годы и в войсках. Обобщению полученного опыта и дальнейшей реализации его на практике способствовали фронтовые и армейские научные и научно-практические конференции врачей, где обсуждались наиболее актуальные вопросы, стоявшие перед военно-медицинской службой.

В целях дальнейшего развития медицинской науки Совет Народных Комиссаров СССР 30 июня 1944 г. принял постановление «Об учреждении Академии медицинских наук СССР» в Москве. Открытие Академии состоялось 20 декабря 1944 г. В состав академии вошло 22 научно-исследовательских института и 5 самостоятельных лабораторий. Всего в системе академии было 6717 сотрудников, из них 158 докторов и 349 кандидатов медицинских наук.

Крупные успехи были достигнуты советскими учеными-медиками и научными коллективами институтов в лечении ранений и ряда заболеваний.

После окончания войны опыт ученых-медиков был обобщен и изложен в фундаментальных трудах: «Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» в 35 томах, «Медицинская служба Военно-Морских Сил СССР в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» в 3 томах, «Энциклопедический словарь военной медицины» в 6 томах и других. Тем самым был подведен итог кропотливой и героической деятельности медиков, трудившихся и сражавшихся за победу в Великой Отечественной войне.

Документы РГАНТД, представленные в публикации, посвящены борьбе ученых-медиков за победу в Великой Отечественной войне и свидетельствуют об их самоотверженном труде. Несмотря на сложившуюся обстановку, не благоприятствующую для их творческой деятельности, эвакуации институтов они продолжали свои научные исследования, которые теперь в основном были направлены на помощь раненым и больным воинам, медицинское обслуживание тружеников тыла, охрану здоровья детей, противоэпидемические мероприятия.

В рамках этой публикации мы остановимся только на нескольких направлениях научных исследований в области медицины и назовем имена их исследователей.

Предлагаемые документы познакомят с развитием организации военного и гражданского здравоохранения, офтальмологии, травматологии, терапии, эпидемиологии и др.

Кроме этого, в состав публикации включены документы, свидетельствующие о научной деятельности селекционеров, химиков, научные разработки которых были направлены на оздоровление и лечение раненых, воинского состава и тыла. Эти ученые участвовали в заседаниях Ученого медицинского совета, конференциях, посвященных медицинским проблемам, их научная деятельность неразрывно связана с исследованиями медиков.

Важное значение для успешной работы медиков во время войны имела разработанная система этапного лечения раненых и больных с эвакуацией их по назначению. Ее автор начальник Главного военно-санитарного управления Красной армии Е.И. Смирнов – выдающийся организатор, теоретик военной медицины и советского здравоохранения, практик отечественной медицины. Основные элементы системы включали в себя четкое и последовательное оказание раненым и больным медицинской помощи, начиная с первой медицинской на поле боя и заканчивая исчерпывающей специализированной в госпитальных базах фронта и тыла страны. Научные исследования Е.И. Смирнова относятся к разработке теоретических и организационных вопросов военного и гражданского здравоохранения, а также вопросов истории медицины.

Особо важное значение имела сформулированная Е.И. Смирновым в феврале 1942 г. на заседании 5-го пленума Ученого медицинского совета при начальнике ГВСУ военно-медицинская доктрина, включавшая в себя: единое понимание принципов хирургической и терапевтической работы в военно-полевых условиях; наличие единых взглядов на методы профилактики и лечения поражений и заболеваний; преемственность в выполнении медицинских мероприятий на различных этапах эвакуации; ведение краткой, четкой медицинской документации, обеспечивающей преемственность и последовательность в проведении лечебно-эвакуационных мероприятий.

Больше успехи были достигнуты учеными-медиками и научными коллективами институтов в лечении ранений. Много научных исследований было посвящено анализу боевой хирургической травмы и ее патогенеза. В процессе работы ученые-медики выработали единые принципы лечения ран, единое понимание «раневого процесса», унифицировали специализированное лечение. Главными специалистами, хирургами фронтов, армий, госпиталей, медсанбатов были осуществлены миллионы хирургических операций; разработаны методы лечения огнестрельных переломов, первичной обработки ран, наложения гипсовых повязок.

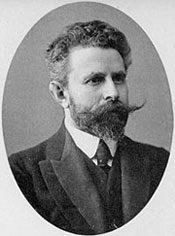

Одной из главных проблем офтальмологии в период Великой Отечественной войны являлись боевая травма глаза. Деятельность Центральный офтальмологический институт им. Гельмгольца, возглавляемого академиком М.И. Авербахом, в это время была направлена на оказание помощи раненым и гражданскому населению. Это заключалось в проведении новых научных исследований и в решении практических задач.

М.И. Авербаху принадлежат многочисленные работы по важнейшим проблемам теоретической и практической офтальмологии: изучению различных рефракций глаза, глазному травматизму, проблемам слепоты, глаукомы, трахомы и др. Он разработал и внедрил в практику ряд новых глазных операций (отслойка сетчатки, риностомия и др.).

Положительную роль в борьбе офтальмологов в период войны сыграло создание специализированных госпиталей и эвакогоспиталей. Усилиями ученых под руководством М.И. Авербаха были разработаны новые методы лечения: применение оптических операций, пластики и протезирования.

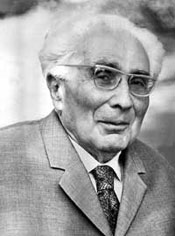

Одной из первоочередных задач Института неврологии Академии медицинских наук СССР, возглавляемого Н.И. Гращенковым, являлось изучении динамики течения травматических поражений нервной системы и разработка эффективных средств их диагностики и терапии.

Н.И. Гращенков – советский ученый-невролог, член-корреспондент Академии наук СССР (1939), действительный член Академии медицинских наук СССР (1944) и Академии наук Белоруссии (1947) в годы Великой Отечественной войны был консультантом по неврологии и нейрохирургии 33-й армии, периодически выезжал на фронт. С декабря 1944 г. – директор Института неврологии Академии медицинских наук СССР.

Основное внимание, института было сосредоточено на изучении эффективности действия пенициллина, в случаях свежих черепных ранений в условиях армейского района фронта, так и при поздних осложнениях ранений черепа и головного мозга в условиях клиники. Кроме этого, большое внимание уделялось проблеме изучения динамики течения травматических поражений нервной системы, при наличии нейроинфекций, в частности нейровирусных энцефалитов.

Неоценима роль Н.Н. Приорова – видного хирурга, травматолога, ортопеда, создателя большой научной школы, академика АМН СССР, Заслуженного деятеля науки РСФСР – одного из основоположников отечественной травматологии и ортопедии. В годы Великой Отечественной войны Н.Н. Приоров руководил Центральным институтом травматологии и ортопедии.

Значительную долю в научном наследии Н.Н. Приорова занимают труды, посвященные вопросам восстановительного лечения раненых с последствиями огнестрельных ранений и организации комплексного лечения инвалидов Великой Отечественной войны. Снабжение протезами и ортопедическими аппаратами инвалидов Великой Отечественной войны Н.Н. Приоров считал важной составной частью комплексного восстановительного лечения этого контингента больных.

Во многом благодаря усилиям Н.Н. Приорова, его эрудированности и организаторскому таланту были открыты специализированные госпитали для лечения инвалидов Великой Отечественной войны, стали функционировать областные, городские и районные врачебно-отборочные комиссии для выявления инвалидов, нуждающихся в лечении и направлении в лечебно-профилактические учреждения.

Высоких результатов в период Великой Отечественной войны достигла военно-полевая терапия. Была создана стройная система военно-полевой терапевтической службы на всех этапах эвакуации и лечения раненых и больных. Впервые терапевты стали принимать непосредственное участие в лечении раненых. Главным терапевтом Красной армии был М.С. Вовси – выдающийся ученый, терапевт и педагог, академик АМН СССР (1948), заслуженный деятель науки РСФСР (1944), Генерал-майор медицинской службы.

М.С. Вовси являлся создателем одной из крупных терапевтических школ. Его основные научные исследования посвящены физиологии и патологии почек, лёгких, сердца, печени.

Во время Великой Отечественной войны М.В. Вовси участвовал в разработке и внедрении системы терапевтических мероприятий в войсках, изучал особенности заболеваний у военнослужащих в действующей армии.

Научная разработка вопросов противоэпидемической защиты войск и населения успешно продолжалась в течение всей войны. Для сохранения благоприятной санитарно- эпидемической обстановки в период войны большое значение имели разработанные отечественными учеными вакцины: поливакцина, построенная на принципе ассоциированных депо вакцин с использованием полных микробных антигенов; вакцины против туляремии; сыпнотифозная вакцина. Были разработаны и успешно применены прививки против столбняка с помощью столбнячного анатоксина.

Необходимо отметить в годы войны серьезные успехи в лечении инфекционных больных. Подобные результаты были достигнуты благодаря своевременной разработки учеными отечественных антибиотиков и обеспечению ими действующей армии, а также вследствие проведения целенаправленной профилактики.

Благодаря научным исследованиям академика АМН СССР В.Н. Беклемишева – создателя научной школы паразитологии и медицинской энтомологии, автора учения о малярийных ландшафтах была разработана система мер, в результате которой в СССР была практически полностью ликвидирована малярия. Он создал ряд оригинальных концепций в биоценологии и общей паразитологии, возглавлял широкие (практически на всей территории страны) исследования по биологии, экологии, популяционной биологии малярийных комаров, оценке их эпидемического значения в разных регионах.

Важное значение имеют научные исследования Ш.Д. Мошковского – советского ученого, эпидемиолога, паразитолога, маляриолога и химиотерапевта по теории общей эпидемиологии и эпидемиологии малярии. Разработанные им схемы, методы лечения и химпрофилактики малярии широко внедрялись в практику и сыграли большую роль в деле ликвидации малярии в стране.

В годы Великой Отечественной войны советская медицина, в том числе гигиеническая наука и практика, решала ответственные задачи по охране здоровья трудящихся. В невероятно тяжелых условиях военной обстановки необходимо было осуществить коренную перестройку медико-санитарного обслуживания рабочих, в первую очередь оборонной промышленности, так как от состояния их здоровья зависела производительность труда и, следовательно, выпуск продукции, необходимой фронту.

Усилия гигиенистов способствовали устранению опасности авитаминозов, резкому сокращению алиментарных заболеваний в воинских частях, сохранению эпидемического благополучия войск и гражданского населения.

Эвакуированный во время Великой Отечественной войны в г. Свердловск Института гигиены труда и профзаболеваний им. В.А. Обуха продолжал свою практическую деятельность по оказанию научно-методической помощи медсанчастям оборонных заводов по профилактике заболеваемости рабочих, и в частности, профессионального травматизма, разработке безопасных методов работы на заводах оборонной промышленности.

Специалисты института, возглавляемые с 1944 г. Ф.Х. Чехлатым – доктором медицинских наук, профессором, крупным организатором и известным ученым, – разработали мероприятия по профилактике отравлений тринитротолуолом, улучшению условий труда на предприятиях танковой промышленности и др.

Одними из важнейших во время войны являлись научные разработки ученых: селекционеров, витаминологов др. в области питания контингентов различных родов войск, а также вопросов питания для раненых в эвакогоспиталях, которые совместно с медиками боролись за победу. Неоднократно на заседаниях Ученого медицинского совета, съездов и конференциях поднимались вопросы этой проблемы.

В годы войны было обращено особое внимание на восстановление функциональных способностей организма, нарушенных в результате имевшей место недостаточности питания.

Известный советский ученый витаминолог профессор Б.А. Лавров в своих работах указывал на важнейшее значение витаминов и их роль в регулировании процессов усвоения пищевых веществ, роста и восстановления клеток и тканей организма.

Большое влияние на развитие витаминологиии в нашей стране оказала созданная в 1936 г. по инициативе Б.А. Лаврова и М.Н. Шатерникова Государственная контрольная витаминная станция, которая по существу являлась головным, ведущим институтом по изучению витаминов. В 1954 г. она была переименована в Научно- исследовательский институт витаминологии М3 СССР. Наряду с контрольными функциями (что было важно в условиях становления и широкого развития витаминной промышленности) витаминная станция осуществляла большой объем научных исследований, посвященных методическим вопросам и общему изучению физиологии и биохимии витаминов.

Основные научные работы Б.А. Лаврова относятся к теоретической и практической витаминологии. Он исследовал физиологическое действие витаминов, их участие в процессах синтеза в организме, влияние на обмен веществ и реактивность организма, изучал газовый, азотистый и углеводным обмен в организме при недостатке витаминов «С» и «В», роль витамина «В» как одного из регулятором обмена, потребности организма в витаминах.

В связи со сложившейся обстановкой в начальный период войны, заключающейся в потере богатейших житниц, возникла необходимость расширения посевных площадей и повышение урожайности всех сельскохозяйственных культур в других районах. Для этого необходимо было усилить в этих зонах работу научных учреждений по созданию сортов зерновых и других культур, разработке эффективных приемов их возделывания, обеспечивающих повышение урожайности и качества получаемой продукции. На новых землях необходимо было внедрять наиболее устойчивые и продуктивные сорта зерновых культур. Этому содействовали работы ученых-селекционеров, в числе которых был Н.В. Цицин.

Н.В. Цицин – советский ботаник, генетик и селекционер, в 1940–1957 гг. заведующий лабораторией отдалённой гибридизации АН СССР, с 1945 г. директор Главного ботанического сада АН СССР. Занимался проблемой создания более продуктивных сортов главной продовольственной культуры – пшеницы – на основе отдаленной гибридизации культурных растений с дикорастущими видами. Его разработки явились существенным вкладом в практику селекции и растениеводства нашей страны и имели большое значение для развития генетики в СССР.

В Ленинграде во время блокады профессор Е.А. Плевако, совместно с группой научных сотрудников Центральной научно-исследовательской лаборатории бродильных процессов, инженеров-химиков и механиков разработала метод получения белковых дрожжей из непищевого сырья и организовала промышленное их производство. Для этого были использованы накопившиеся в течение многих лет отходы древесных опилок деревообрабатывающего завода в Дубровке. Опилки подвергались гидролизу слабым раствором серной кислоты, в гидролизат вводились биогенные вещества – азотные и фосфорные соли (большие запасы серной кислоты, суперфосфата и селитры имелись на Невском химическом заводе), и таким путем выращивались дрожжи, которые восполняли дефицит пищевых белков в Ленинграде.

Необходимо отметить роль И.Д. Страшуна – советского историка медицины, гигиениста, организатора здравоохранения, одного из виднейших руководителей и теоретиков санитарного просвещения в СССР, академика Академии медицинских наук СССР (1944). В 1941–1943 гг. И.Д. Страшун был директором 1-го Ленинградского медицинского института, занимался педагогической деятельностью. В 1944–1947 гг. – директор Института организации здравоохранения и истории медицины АМН СССР, основателем которого он являлся.

При подготовке публикации использованы ресурсы: информация из публикуемых документов; энциклопедические издания и словари; интернет-ресурсы.

Текст публикуемых документов приведен в соответствие с современными правилами орфографии и пунктуации.

Архивные документы публикуются в алфавитном порядке фамилий ученых, их создавших, поэтому биографические справки помещены перед текстом документа.

Более подробно с документами по теме можно ознакомиться в читальном зале РГАНТД.

Информация о работе читального зала: http://rgantd.ru/chitalnyi-zal.shtml.

№ 1

Письмо Государственного центрального офтальмологического

института им. Гельмгольца[1] в Ученый медицинский совет

Наркомздрава РСФСР о деятельности института в период войны.

Для выяснения того, что сделано институтом для помощи фронту, нужно указать, что Государственный Офтальмологический Институт им. Гельмгольца еще в феврале 1941 г. провел IV-ю Научную Сессию, посвященную в основном вопросам военного травматизма органа зрения.

Эта сессия подвела итоги работы окулистов в период войны с белофиннами, на границе МНР и у Халхин-Гола.

В резолюциях был намечен ряд практических предложений, направленных к улучшению помощи офтальмологов в Красной Армии, в частности было указано на необходимость снабжения глазных отделений мощными электромагнитами, наборами оптических стекол, глазным хирургическим инструментарием, глазными протезами и т.д. 32 доклада были сделаны сотрудниками института. По существу эта сессия охватила важнейшие вопросы военной травматологии органа зрения, и война с немецко-фашистскими захватчиками не застигла врасплох советских офтальмологов – они уже знали, что представляет из себя травматизм в современных войнах, каковы его особенности, методика лечения была к этому времени хорошо разработана – во всем этом большую роль сыграл Институт Гельмгольца; он разработал и внедрил в жизнь важнейшие проблемы офтальмологии. К этим проблемам следует отнести следующие:

-

Изучен ряд анестезирующих средств отечественного производства: дикаин, тиокаин, нафтокаин и др. (В.А. Промтов), с успехом заменившие импортный кокаин и давшие в руки советских окулистов прекрасные препараты, которые изготовляет отечественная промышленность.

-

Повреждения глаз металлическими осколками в настоящей войне составляют очень высокий процент среди всех повреждений органов зрения (около 76%). Техника извлечения осколков из глаза разрабатывалась усиленно нститутом.

Благодаря работам сотрудников института было доказано, что наилучшим способом является диасклеральный.

Этот способ был признан всеми окулистами СССР, и теперь он является общепринятым во всех офтальмологических учреждениях, обслуживающих нужды Красной Армии и населения.

Институт Гельмгольца, в частности, внедрил в широкую офтальмологическую практику операцию удаления осколков из цилиарного тела, что ранее считалось невозможным.

Удаление осколков из цилиарного тела и из заднего отрезка глаза возможно только при точной рентгенолокализации инородных тел. Институт в совершенстве разработал методику рентгенолокализации инородных тел, была упрощена техника исследования, был сконструирован оригинальных протез-индикатор (М.М. Балтин). Метод энергично пропагандировался среди рентгенологов и окулистов. Написано наставление для военных врачей о рентгенодиагностике и рентгенолокализации внутриглазных боевых осколков (В.И. Свядощ).

Вследствие внедрения в нашу промышленность новых сортов сталей – легированные стали – и возможности повреждения глаз осколками ее надо было заранее изучить свойства этих сталей, как они влияют на глаза. В результате этих исследований вышла докторская диссертация (М.Л. Краснов), в которой автор доказал, что легированные стали амагнитны или слабомагнитны, что хотя они в общем переносятся глазом не плохо, но все же иногда оказывают вредное влияние, что извлечение их существующими электромагнитами невозможно и необходимо сконструировать сверхмощные магниты.

Современная война дает большое количество химических и термических ожогов глаз. Лечение ожогов недостаточно разработано.

Этот вопрос был подвергнут институтом всестороннему изучению, в результате чего появилась докторская диссертация, внесшая много нового и ценного в лечение ожогов глаз (Д.И. Березинская). Очень много Институт уделил внимания лечению воспаления слезного мешка. Общепринятой операцией при этой болезни было удаление слезного мешка. Эта операция оставляла после себя мучительное слезотечение, которое служило поводом для освобождения от службы в рядах Красной Армии.

Институт освоил новую операцию – дакриоцисториностомию, которая сделалась достоянием большинства офтальмохирургов. После этой операции не остается слезотечения, и лица, ранее освобождаемые от службы в Красной Армии, теперь с успехом могут служить в ней, что сохраняет для армии тысячи бойцов.

В настоящее время экстирпация слезного мешка у военнослужащих запрещена, взамен нее принята дакриоцисториностомия.

Слезотечение, как заболевание самостоятельное, довольно распространено. Оно служит препятствием для ряда ответственейших военных специальностей: летчиков, снайперов, стрелков, танкистов, артиллеристов, понижая их работоспособность. Лечение слезотечения представляет из себя довольно трудную и малоблагодарную задачу. Институт занялся изучением и этого вопроса. Один из сотрудников института (П.Е. Тихомиров) всесторонне изучил вопрос об этиологии слезотечения, установил наиболее частые причины, вызывающие его, и выработал методику лечения в виде оригинальной операции для исправления выворота слезной точки.

Судя по отзывам, эта операция с успехом применяется многими врачами. Институт в течение ряда лет разрабатывал операцию протии отслойки сетчатки и сейчас с успехом применяет ее для лечения травматических отслоек сетчатки у бойцов. Лечение глаукомы остается одной из труднейших задач. Существующие операции не дают нужных результатов.

Институт изучил и внедрил в практику новую чрезвычайно полезную операцию, которая дает успех там, где другие операции остаются без результата – это электрокоагуляционное обкалывание цилиарного тела. Научная тематика 1942 г. целиком посвящена военной травматологии и другим вопросам, связанным с войной.

Восстановительная хирургия в области офтальмологии, в связи со значительным процентом ранений глаза, орбиты и окружающих частей лица, представляет собой весьма актуальную проблему. Эта проблема получила свое отражение в научном плане института на 1942 г. (М.Г. Рабинович). Была разработана и проверена наиболее рациональная методика оперативных пластических вмешательств. Работа доложена на V-й Научной Сессии института в г. Свердловске, оперативная методика применяется в институте и за пределами его.

Обладающий гемостатическим действием витамин «К» стоит в центре внимания во всех областях хирургии. Примененный в офтальмохирургии витамин «К» при целом ряде глазных операций, как профилактическое, способствующее уменьшению кровотечений при операциях средство вполне себя оправдало (М.Г. Рабинович).

Результаты и выводы были доложены на V-й Сессии института в Свердловске.

Институтом проделана большая работа по практическому применению препаратов сульфамидного ряда, и притом наиболее ценных из них, растворимых препаратов (альбуцид и др.). Препараты сульфамидного ряда оказались весьма ценными при целом ряде инфекционных процессов (А.З. Гольденберг). Альбуцид (натриевая соль), по-видимому, является наилучшим средством в лечении тяжелого заболевания – ползучей язвы роговицы, и необходимо приступить к изготовлению его в нужных количествах (препарат должен быть правильно изготовлен и правильно применяться). Для защиты тяжелых повреждений глаза при воздушных бомбардировках, осколками стекла, металла, дерева, институт предложил защитные очки с толстыми стеклами, которыми должны снабжаться все работники групп самозащиты МПВО (М.Г. Рабинович).

Институтом проделана весьма важная работа по трудоустройству инвалидов Отечественной войны – военно-ослепших: на базе института – в одном из эвакогоспиталей Свердловска – проведена работа (д.м.н. О.И. Гандина, С.Н. Богорад, В.С. Джалалова) с временно-ослепшими. Во время пребывания в госпитале больные были обучены ориентировке в пространстве, чтению и письму по Брайлю, с ними велась санитарно-просветительная работа, подготовка к доступным для слепого профессиям и т.д. Методика получила одобрение Сессии – больные выходили из госпиталя подготовленными к жизни в новых условиях. Работа была положена в основу докладной записки, поданной НКЗ СССР и НКСО в Совнарком СССР, о трудоустройстве военно-ослепших.

Рентгеновский способ локализации внутриглазных осколков – лучший из которых разработан в институте (М.М. Балтин), дает чрезвычайно точные данные о местонахождении осколка в глазу; однако, рентгеновский снимок не позволяет судить о природе осколка – магнитный он или амагнитный. Способы химического определения присутствия осколка в глазу, а, главное, его природы (железо, медь и т.д.) имеют огромное практическое значение.

В институте разработан оригинальный химический способ открытия присутствия железных осколков в глазу (Д.А. Замберг).

Боевые травмы орбиты нередко ведут к тяжелым обезображиваниям, полное устранение коих хирургическим путем не всегда возможно.

В институте разработаны способы протезирования орбиты, позволяющие устранять обезображивание лица (Д.И. Судакевич).

Институтом проведена и закончена работа по изучению некоторых медикаментов, как стимуляторов – на тот или иной срок – остроты зрения, что может иметь большое значение при выполнении боевых заданий (С.В. Кравков); совместно с проф. Мурзиным проводится работа по изучению электрической чувствительности глаза, как способа, позволяющего дифференцировать воспалительные заболевания зрительного нерва от застойных.

Институт занимался разработкой глазной экспертизы военного времени. По поручению ГСУ РККА институт принимал участие в пересмотре статей расписания болезней.

Особенная необходимость снизить до возможного минимума число лиц, негодных к службе в Красной Армии по состоянию здоровья, в частности по трахоме, поставила вопрос не только об усилении проводимого лечения трахоматозных призывников и военнообязанных, но об изыскании и проведении дополнительных организационных форм обслуживания. Они найдены в виде пунктов лечения больных трахомой призывников и военнообязанных с одновременным использованием их труда на производстве. Изученный институтом (проф. Савваитов) опыт работы такого курса показывает полезность таких пунктов лечения с внесением в их работу некоторых коррективов. Таким образом, имеется основание организовывать такие пункты в наиболее пораженных трахомой местах. Проект положения о пунктах лечения призывников и военнообязанных с использованием их труда на производстве разработан институтом.

Институт разработал конъюнктурный обзор состояния и динамики глазной помощи в РСФСР, а также материал о распространении и движении трахомы в СССР, что является важной предпосылкой для дальнейшего развития глазной помощи и борьбы с трахомой (М.Н. Преображенский).

Институт подготовил ряд медицинских сестер. На базе института существует кафедра ЦИУ, где подготавливаются врачи для работы в армейских глазных учреждениях (ОРМУ). Сотрудники института составили ряд наставлений для военных врачей по заданию ГВСУ:

-

Методика извлечения инородных тел из глаза (П.Е. Тихомиров);

-

Оказание помощи при поражении глаз ОВ (П.Е. Тихомиров);

-

Наставление по рентгенодиагностике и рентгенолокализации внутриглазных боевых осколков (Б.И. Свядощ);

-

Наставление по физиотерапии глазных заболеваний (Л.Я. Шерешевская);

-

Наставление по пластич. операциям (М.Г. Рабинович);

-

Клиника и терапия боевых травм глаза. Монография на 7 печатных листов (П.Е. Тихомиров) (сданы Медгизу для печати);

-

Защита глаз при воздушных нападениях (М.Г. Рабинович);

-

Рентгенодиагностика в офтальмологии (М.М. Балтин) сдана ГВСУ для печати;

-

Инструкция по оказанию помощи при боевых ранениях глаза и придатков в эвакогоспиталях (М.Г. Рабинович).

Необходимо отметить, что с начала войны из института выбыло много сотрудников и была вывезена почти вся аппаратура. Оставшееся число научных сотрудников не в состоянии выполнять тот объем научно-исследовательской работы, который требуется в настоящее время. Помимо этого, институт несет огромнейшую лечебную работу, которая всецело загружает врачей, лишая их возможности максимально заняться научно-исследовательской работой.

РГАНТД. Ф. 138. Оп. 1-6. Д. 44. Л. 26-28. Подлинник. Машинопись. Подпись директора института М.И. Авербаха отсутствует. Пидпись и.о. ученого секретаря М.Г. Рабиновича – автограф.

[1] Государственный центральный офтальмологический институт им. Гельмгольца. За большой вклад в научную и теоретическую офтальмологию Глазная больница им. Гельмгольца 9 (бывшая Алексеевская больница) в соответствии с Постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР от 07.08.1935 № 848 была преобразована в Центральный офтальмологический институт им. Гельмгольца, получивший значение государственного головного научно- практического центра в области офтальмологии. Постановлением Совета Министров РСФСР от 29.04.1948 № 475 институт переименован в Государственный научно- исследовательский Институт глазных болезней имени Гельмгольца. В годы Великой Отечественной войны в институте был организован военный госпиталь, где оказали квалифицированную помощь многим тысячам раненых.

Одними из главных проблем офтальмологии в период Великой Отечественной войны являлись боевая травма глаза и борьба с трахомой. В период Великой Отечественной войны деятельность института, возглавляемого М.И. Авербахом была направлена на оказание помощи раненым и гражданскому населению.

Это заключалось в проведении новых научных исследований и в решении практических задач. Основное внимание ученых было направлено на исследования вязанные боевой травмой глаза и на борьбу с эпидемией трахомы. Положительную роль в борьбе офтальмологов сыграло создание специализированных госпиталей и эвакогоспиталей. Усилиями ученых были разработаны новые методы лечения: применение оптических операций, пластики и протезирования.

№ 2

Из материалов по присуждению Сталинской премии

за выдающиеся работы в области биологических наук за 1943–1944 гг.

профессору Центрального института малярии

и медицинской паразитологии им. Е.И. Марциновского[2] В.Н. Беклемишеву.

* * *

Центральный институт малярии и медицинской паразитологии представляет на соискание Сталинской премии две книги заведующего энтомологическим отделом института проф. В.П. Беклемишева «Основы сравнительной анатомии беспозвоночных» и «Экология малярийного комара», обе подписанные к печати в 1944 г. (первая вышла в 1944 г., вторая заканчивается печатанием – представлен только один сигнальный экземпляр). Оба труда представляют собой плод многолетней работа автора, синтез обширных исследований, проведенных проф. В.Н. Беклемишевым и его школой на протяжении тридцати лет.

Обе книги составляют как бы два полюса этих глубоких исследований. Первая подводит итоги долголетних работ автора в области морфологии беспозвоночных, их строения и эволюции, вылившихся в стройную оригинальную систему.

Вторая книга излагает созданное автором учение об экологии малярийного комара и представляет собой прекрасный образец оригинальной монографии, посвященной экологии одного вида, гармонически сочетающей тонкости теоретической и экспериментальной экологии с разрешением важнейших вопросов практики борьбы с малярией.

Первая книга: «Основы сравнительной анатомии беспозвоночных» изд. Советская наука, Москва, 1944, представляет собой капитальный труд объемом свыше 40 авторских листов. Она содержит предисловие, введение, вступительную главу о системе беспозвоночных и 18 основных глав, из которых две посвящены простейшим и сравнению их строения с клеточной структурой многоклеточных организмов, восемь глав отведено основным принципам архитектоники беспозвоночных и последние 8 глав – структурной и органологической дифференцировке низших метазоа. Книга богато иллюстрирована (около 300 рисунков).

Сравнительная анатомия беспозвоночных животных уже не раз подвергалась монографической обработке, и можно назвать ряд ценных учебников по этому вопросу, как русских, так и иностранных. Однако, среди этих книг нет ни одной, в которой огромное многообразие беспозвоночных трактовалось бы как некое архитектоническое единство, и в которой тем самым была бы дана возможность эволюционного понимания всех типов, составляющих эту группу.

Значение принадлежащих перу проф. В.Н. Беклемишева «Основы сравнительной анатомии беспозвоночных» (Москва, 1944) состоит в том, что его книга заполняет названный пробел.

Автору пришла в голову счастливая мысль: отказавшись от традиционного рассмотрения различных систем органов через все типы беспозвоночных в сравнительном порядке, поставить и разрешить проблему сравнительной оценки самых планов строения этих типов или, как выражается автор, проблему «развития основных планов строения».

В силу наличия резкой разницы в планах строения отдельных типов беспозвоночных, сравнительный обзор системы органов через все типы фактически не мог быть проведен, и авторы до проф. В.Н. Беклемишева ограничивались констатацией сравнительно-морфологических рядов в пределах одного или нескольких типов. Взяв в качестве объекта сравнительно-морфологического исследования план строения, В.Н. Беклемишев устранил эту ограниченность и создал возможность построения истинной сравнительной анатомии беспозвоночных.

Из сказанного ясно, что рецензируемая книга не должна рассматриваться как учебник обычного типа, требующий, конечно, затраты большего труда, но, как правило, содержащий мало творческого элемента. «Основы сравнительной анатомии беспозвоночных» В.Н. Беклемишева – оригинальное научное произведение, хоть и основанное в большей своей части на фактических данных других авторов.

<…>

Все собранные материалы синтезированы автором в единое учение о жизни малярийного комара на всех стадиях его развития.

Книга является прекрасным образцом экологического исследования, но ее значение возрастает в исключительной степени благодаря тому, что объектом исследования является крайне важный в медицинском отношении вид насекомого, а все исследование в целом устремлено к нахождению методов и системы борьбы с комаром, как переносчиком малярии. Этой цели автор посвятил значительную часть своей интенсивной научной деятельности, начиная с 1925-го года, когда он состоял профессором Пермского, ныне Молотовского Государственного университета.

Особенно широко развернулись работы В.Н. Беклемишева в данном направлении после его переезда в Москву в 1932 г. для работы в Центральном Институте малярии. В этом институте В.Н. Беклемишев развернул плодотворнейшую теоретическую работу, провел и организовал огромное количество лабораторных и экспедиционных работ, охвативших все зоны нашего Союза, и создал значительные кадры специалистов, составивших его школу.

Являясь крупнейшим теоретиком в области общей экологии, автором замечательных работ по основным понятиям биоценологии и методики количественно-экспериментального изучения экологических проблем, В.Н. Беклемишев перенес эти общие принципы и методы в области экологии малярии, где они оказались необычайно плодотворными и позволили получить многочисленные практически важные результаты, изложению которых посвящена разбираемая книга.

Следующие крупные разделы биологии обыкновенного малярийного комара (анофелес макулипеннис), изложенные в настоящей книге, были всецело или в основном разработаны автором и его сотрудниками:

-

Из личиночной биологии: поведение личинки комара, ее дыхание, количественные закономерности питания; влияние на личинку химизма водоема, бактерий, весьма важный раздел о влиянии растительности, личиночная смертность, методика изучения комариной продукции водоемов, влияние на эту последнюю сукцессионного возраста водоемов и пр.

-

Из биологии взрослого комара: поведение комара, влияние температуры и влажности; пищеварение, водный баланс, экскрекция, круговорот на дневках, типы охоты и распределение по местности, применение зоопрофилактики, возрастные изменения, возрастной состав популяции, зимовочные приспособления, механизм диапаузы и пр.

-

Из биологии вида в целом: общая схема жизненного цикла, закономерности сезонного хода численности, географическое распространение подвидов Анофелес макулипеннис и причины, его обуславливающие, и пр.

Изложенные в данной книге результаты многочисленных работ автора и его школы не исчерпывают всего вклада, сделанного проф. В.Н. Беклемишевым в советскую и мировую маляриологию. Они дополняются исследованиями В.Н. Беклемишева и его сотрудников по другим видам малярийных комаров, по анофелогенным ландшафтам СССР, по прогнозу анофелогенности водохранилищ и по методике борьбы с комарами. Все эти работы, вместе взятые, позволили советской малярийной энтомологии занять видное место в мировой науке и помогли созданию широкой теоретической базы в области борьбы с комарами и разработке практических методов этой борьбы.

В.Н. Беклемишев по справедливости может быть назван основоположником углубленного научного исследования переносчиков малярии в нашем Союзе и творцом новых направлений в данной важнейшей для здравоохранения области. В лице проф. В.Н. Беклемишева счастливо сочетались крупнейший ученый-теоретик, оригинальный исследователь тончайших проблем морфологии и эволюции и блестящий эколог-теоретик и практик, ставящий свои обширные познания на службу здравоохранения и открывающий новые пути в борьбе с малярией.

В.Н. Беклемишев, несомненно, является одним из наиболее достойных кандидатов на получение Сталинской премии.

РГАНТД. Ф. 54. Оп. 1-6. Д. 149. Л. 1-3, 6-8. Черновик с пометами и правкой на полях и по тексту. Машинопись. Подпись директора института академика Сергиева отсутствует.

[2] Центральный институт малярии и медицинской паразитологии им. Е.И. Марциновского.

30 августа 1920 года на проходившем в Москве IV съезде бактериологов и эпидемиологов по инициативе русского ученого Е.И. Марциновского был открыт институт под названием Институт протозойных заболеваний и химиотерапии. Тропический институт, который в числе еще 6 институтов входил в состав Государственного научного института Народного комиссариата здравоохранения (ГИНЗ). В 1930-е гг. входившие в ГИНЗ институты стали самостоятельными научными учреждениями. Директором Института протозойных заболеваний и химиотерапии. Тропического института был назначен известный ученый Е.И. Марциновский (1874–1934), который оставался на этом посту до 1934 г. Первый состав сотрудников института состоял из известнейших ученых страны: К. Скрябин, В. Подъяпольская, Н. Шихобалова, З. Василькова, Ш. Мошковский, В. Беклемишев, М. Рашина, Е. Тареев. В 1934 г. Институту было присвоено имя Е.И. Марциновского и он стал называться "Центральный государственный тропический институт им. Е.И. Марциновского". С первых дней существования перед институтом была поставлена сложнейшая задача — избавление населения страны от малярии, которой ежегодно болело несколько миллионов человек.

В годы Великой Отечественной войны, с 1941 г. по 1943 г., Институт продолжал свою деятельность на базе Узбекского института малярии и медицинской паразитологии в г. Самарканде.

№ 3

Из выступления профессора М.С. Вовси на заседании научной сессии

Центрального института усовершенствования врачей[3],

посвященной проблеме: «Применение пенициллина в клинике»

Профессор М.С. Вовси: Глубокоуважаемые товарищи! Моя задача в значительной мере облегчается благодаря тому, что предыдущие докладчики уже очертили перед Вами с достаточной полнотой вопросы, касающиеся механизма действия пенициллина и его применения в клинике внутренних заболеваний, в частности, в клинике внутренних заболеваний.

Не подлежит никакому сомнению, что этот мощный терапевтический фактор, заслуживший всемирное признание и даже давший его авторам – Флемингу, Флори и Чейну Нобелевскую премию, бесспорно, становится серьезным терапевтическим подспорьем в терапевтической клинике. Наш опыт, также как и опыт предыдущих докладчиков клиницистов, свидетельствует об этом с несомненностью. Но вместе с тем мне кажется, что время для выводов и, в особенности для выводов по отдельным нозологическим единицам, еще не наступило.

В самом деле, если мы обратимся к интересующей, в частности меня сегодня, проблеме о лечении гнойных заболеваний легких и плевры, охватывающей самые трудно изучаемые нозологичекские формы, как-то пневмонии, но не обычные, а атипично протекающие метопневмоничные абсцессы, гнойные процессы в легких, эмпиемы плевры и те многочисленные последствие и осложнения, которые наступают в легких в результате их повреждения ранящим оружием (как это, к сожалению, имело место в большом количестве случаев на войне), то мы получим довольно значительную группу больных, с которыми нам приходится повседневно встречаться и, которых мы, к сожалению, до настоящего времени не умеем, как следует лечить. Надо сказать, что введение сульфамидотерапии, в частности сульфидина, было переворотом в деле лечения легочных страданий в клинике внутренних болезней и в хирургической клинике, ибо этот препарат оказался одинаково действующим и при наших обычных пневмониях (очаговых и долевых) и при послеоперационных пневмониях. Но все же этот мощный и ценнейший лечебный фактор оставил нам группу больных неподдающихся сульфидиновому лечению.

<…>

Последняя группа наших больных – раненые в грудь, которых мы наблюдали в специальном клиническом госпитале здесь, в Москве, для этого приспособленном. Среди этих 24-х раненных, леченных пенициллином , 10 человек лечились внутримышечно и 14 человек лечилось внутриплеврально. Речь идет, разумеется, о людях, которые имели проникающие ранения в грудь. И поскольку у большинства был пиоторакс, то мы имели возможность применять пенициллин не только внутримышечно, но и внутриплеврально.

Должен сказать, что влияние пенициллина в целом ряде из перечисленных мной случаев было также разительно.

Прежде всего, я знаком со случаем, когда у больного при осколочном повреждении четырех ребер и проникновении осколков в легкие, развилось множество перифокальных абсцессов и где хирургическое лечение по обычному типу было, невозможным.

Пенициллин, введенный по 100 тысяч единиц в сутки, дал чрезвычайно благоприятный эффект. Температура у этого больного быстро выровнялась, необходимость в хирургическом вмешательстве исчезла. В июле 1945-го года больной был переведен в один из госпиталей Москвы в хорошем состоянии.

Что же касается интраплеврального введения, то оно у этих несчастных людей, имевших большие пиотораксы, давало значительные изменения гнойного экссудата в плевру. Экссудат разжижался хорошо и подвергался механической эвакуации и все довольно хорошо рассасывалось. Это обстоятельство делало пенициллин ценным и для указанного применения.

В скобках замечу, что при интраплевральном введении пенициллина мы неоднократно замечали добавочные явления в виде особой и общей реакции повышения температуры у наших больных. Но я почти убежден, что эта реакция зависит от недостаточной чистоты препарата, во всяком случае, больше от этого, чем от него самого, ибо мы видели, что такие реакции падали из месяца в месяц по мере того, как мы получали все лучшие препараты пенициллина.

РГАНТД. Ф. 71. Оп. 1-6. Д. 114. Л. 27, 30-31. Подлинник. Машинопись.

[3] Центральный институт усовершенствования врачей.

В соответствии с решением Правительства Российской Федерации 1 декабря 1930 года был открыт Центральный институт усовершенствования врачей (ЦИУ).

18 февраля 1931 года Наркомздравом РСФСР утвержден Устав института, закрепивший его головную роль в государственной системе усовершенствования врачей. Определено название института – «Центральный институт усовершенствования и специализации врачей и организаторов здравоохранения».

Наркомздравом РСФСР Центральному институту усовершенствования врачей передано большинство разрозненных курсов усовершенствования врачей, проводимых различными НИИ и крупными лечебными учреждениями города Москвы.

С 1941 году вся жизнь института подчинена требованиям военного времени. В 1942 году возобновляет работу учебно-научная часть института и ряд кафедр хирургического профиля, восстановлена работа Ученого Совета. За все военные годы ЦИУ подготовил для фронта и тыла более 25 тысяч квалифицированных медицинских специалистов, провел огромную работу по специализации и усовершенствованию врачей запаса для фронтовых и тыловых госпитальных баз.

№ 4

Из «Отчета о научно-исследовательской работе Института неврологии[4]

Академии медицинских наук СССР за 1944 год»: «Предисловие».

Академия медицинских наук СССР

Отчет о научно-исследовательской работе Института неврологии за 1944 год

Печатный отчет о научно-исследовательской работе Клиники нервных болезни ВИЭМ за 1940–1945 гг., вышедший в свет в июле 1944 г., получил весьма одобрительную оценку со стороны руководящих работников организации советского здравоохранения и со стороны руководящих работников невропатологии. Польза таких печатных отчетов является общепризнанной. Удачный опыт выпуска в свет первого печатного отчета побуждает меня закрепить практику печатания годичных отчетов о научно-практической и научно-исследовательской работе. Этим и обусловлена подготовка отчета за 1944 г.

В 1944 г. в жизни клиники произошли принципиальные изменения в связи с постановлением СНК СССР от 30.06.1944 г. об учреждении Академии медицинских наук СССР. В перечне институтов Академий (медицинских наук СССР, утвержденных СНК СССР, значился также Институт неврологии, организуемый на базе клиники нервных болезней ВИЭМ. Последующая работа Организационного бюро, утвержденного вышеозначенным постановлением СОК СССР, и Учредительная сессия Академии медицинских наук СССР реализовали это постановление и реорганизовали клинику нервных болезней ВИЭМ в Институт неврологии Академии медицинских наук СССР. Эта реорганизация являлась, с одной стороны, высокой оценкой коллектива нашей клиники и ее научно-практической и научно-исследовательской работы, а с другой стороны, логическим завершением развития клиники нервных болезней ВИЭМ как комплексного научно-исследовательского учреждения в области неврологии, включая и клиническую невропатологию и экспериментальную неврологию.

Клиника с ее многочисленными научно-исследовательскими и вспомогательными лабораториями, с четырьмя клиническими отделениями на 180 коек, с хорошим инструментальным оснащением по сути дела уже представляла собой Институт неврологии. Тем не менее, названная реорганизация предъявила к коллективу сотрудников еще более высокие требования в смысле улучшения качества лечебной и научно-исследовательской работы и необходимости разработки актуальных проблем неврологии.

Таким образом, 1944 г. клиника завершила своим преобразованием в Институт неврологии Академии медицинских наук СССР.

Принципиальное направление работы Клиники нервных болезней ВИЭМ, изложенное в предыдущем печатном отчете, оставалось незыблемым и в 1944 г. Одной из первоочередных задач ее являлось изучении динамики течения травматических поражений нервной системы и разработка эффективных средств их диагностики и терапии. При этом клинический материал был широко использован как объект исследований по вопросам физиологии и патофизиологии нервной системы и органов чувств в связи с тем физиологическим направлением, которое характерно для руководимой мною клиники.

Из частных задач по проблеме динамики течения травматических поражений нервной системы клиника продолжала разрешать следующее:

-

Вопросы закономерности раневой инфекции и раневого иммунитета, причем особое внимание было уделено последнему в связи с новизной вопроса и как бы с логическим продолжением исследований по закономерностям развития и течения раневой инфекции.

-

Проверка различных антибактериальных агентов как эффективных средств профилактики и терапии при раневой инфекции. Продолжая линию работ в этом направлении, клиника в 1944 г. свое главное внимание, сосредоточила на изучении эффективности действия пенициллина, применяя его как в случаях свежих черепных ранений в условиях армейского района фронта, так и при поздних осложнениях ранений черепа и головного мозга в условиях клиники.

-

Методы более точной рентгенодиагностики поздних осложнений черепных травм, как-то: абсцессо- и проляпсография, энцефалография при открытых и закрытых травмах черепа и головного мозга, а также рентгенодиагностика травматических поражений позвоночника.

-

Вопросы функциональной диагностики травматических поражений с помощью использования новейших физиологических и электрофизиологических методов анализа соматической и вегетативной нервной системы, периферической чувствительности и органов чувств.

-

Основные закономерности физиологии и патофизиологии нервной системы и органов чувств при травматических поражениях центральной и периферической нервной системы.

-

Методы восстановления и компенсации, нарушенных двигательных и чувствительных функций.

-

Методы восстановления нарушенных речи, гнозиса и праксиса с одновременным изучением вопросов психофизиология и патопсихологии при полушарных ранениях, как равно и вопросов локализации элементарных и высших нервных и нервно-психических функций в коре головного мозга.

-

Различные приемы терапии травматических поражений нервной системы, включая сюда рентгенотерапию, физиотерапию, различные медикаментозные средства терапии и методы нейрохирургического вмешательства в различные периоды развития травматического процесса.

Наряду с вышеназванной проблемой изучения динамики течения травматических поражений нервной системы второй не менее важной по удельному весу для клиники являлась проблема нейроинфекций, в частности нейровирусных энцефалитов. Эта проблема изучалась в экспедиционных условиях в одном из районов Узбекской ССР и в Крыму. В этих местах в общей сложности в течение почти полугода сотрудники клиники изучали этиологию, патогенез, клиническую симптоматику и терапию возникших новых форм энцефалитов. Вместе с тем в клинике изучались больные с различными формами нейровирусных инфекций, поступавшие из разных районов СССР. Это изучение велось совместно с вирусологической лабораторией клиники, причем использовались вирусологические и серологические диагностические приемы.

Одновременно с двумя названными проблемам в работе клиники и ее физиологических лабораторий значительный удельный вес занимали специальные клинико- экспериментальных исследования по вопросам физиологии и патофизиологии нервной системы и органов чувств на больных травматического и нейроинфекционного клинических отделений, у больных с различными органическими и функциональными поражениями нервной системы, а также на здоровых людях, (у последних изучалась лябильность элементов сетчатки),

Осуществленная клиникой при содействии органов ГВСУ КА (Главное военно-санитарное управление Красной Армии) в предыдущие годы направленная эвакуация черепно- мозговых раненых в 1944 г., естественно, в полной мере не реализована ввиду значительного отдаления фронта и понятных затруднений по проведению совместной работы с армейскими учреждениями. Однако в конце 1944 г. (октябрь-ноябрь) мне в составе бригады ГВСУ КА под руководством академика Н.Н. Бурденко пришлось участвовать в исследовании эффективности пенициллина при черепно-мозговых ранениях. Эта работа была проведена в армейском районе одного из фронтов, и часть наблюдавшихся там раненых, лично мною прооперированных, была затем направлена в клинику, где они и подверглись длительному наблюдению. Таким образом, и в 1944 г., несмотря на вышеуказанные объективные трудности, направленная эвакуация все же была осуществлена в отношении раненых, леченных с применением пени-циллина.

Помимо этого, как и в прежние годы, продолжалась совместная работа с подмосковным эвакогоспиталем № 2943 по вопросам травматических поражений центральной и, в основном, периферической нервной системы. Здесь же была проведена работа по функциональной диагностике травматических поражений с помощью применения различных физиологических и электрофизиологических методов, как, например, хронаксии, классического метода электровозбудимости, электрокардио-графии и др.

В 1944 г. была осуществлена тесная и неразрывная связь в работе клиники нервных болезней и Отдела физиологии и патологии органов чувств, вплоть до составления единого плана научно-исследовательской работы. Одновременно продолжалось восстановление различных научно- исследовательских лабораторий, существовавших в клинике и в Отделе физиологии и патологии органов чувств до войны, как, например, лаборатории сравнительной морфологии и гистологии центральной и периферической нервной системы, лаборатории обмена веществ, лаборатории физиологии движения. В этой связи коллектив работников клиники и Отдела пополнился тремя квалифицированными исследователями: профессором Н. А. Берштейном (физиология движения), доктором биологических наук Я.А. Винниковым (сравнительная гистология нервной системы) и доктором медицинских наук А. А. Миттельштедт (обмен веществ).

1944 год был годом еще более интенсивной научно-исследовательской работы клиники, чем предыдущие; это выразилось в систематических созывах 1 раз в неделю научных конференций клиники, на которых делилась обобщающие доклады не только сотрудниками клиники, но и многими, в том числе крупными исследователями нашей страны, как, например, академиком Л.А. Орбели – по физиологии афферентных систем, членом-корреспондентом Академии Наук СССР профессором X.С. Коштоянц – по вопросам современных химических концепций проведения возбуждения в нервной системе, академиком В.П. Филатовым – по вопросам, тканевой терапии, доктором М.Н. Ливановым – по биотокам и др.

Еще более интенсивной была работа сотрудников клиники в научных обществах и на различных научных сессиях, где ими был прочитан целый ряд докладов с изложением опыта научно-практической и научно-исследовательской работы, проведенной в клинике.

Лечебная района клиники была не менее интенсивной; так, в частности, за отчетный год было проведено 185 операций, из них на черепе и головном мозге 48, на позвоночнике и спинном мозге 10, на периферических нервах 117 и других 10. Общее число раненых, курированных в клинике за 1944 г., было 599, из них ранений черепа и головного мозга 274, ранений позвоночника и спинного мозга 87 и ранений периферических нервов 238. Помимо раненых в клинике курировано больных 316, из них половину составляют больные с различными формами нейроинфекций.

К лечебно-диагностической работе были широко привлечены все теоретические лаборатории клиники, в том числе и различные физиологические лаборатории. Средства инструментального анализа использовались как в целях уточнения диагноза и характера процесса, так и в целях оценки эффективности тех или других терапевтических приемов, в частности рентгенотерапии и физиотерапии. Это обстоятельство значительно повышало качество лечебно-диагностических работ и теоретический уровень клинических работников, а равно и прививало вкус к широкому инструментальному исследованию различных патологических состояний нервной системы физиологам, вирусологам, микробиологам, биохимикам и морфологам. Наиболее сложные случаи травматических и иных поражений нервной системы подвергались клиническим разборам с участием также и работников лабораторий клиники; эти разборы по существу являлись еженедельными клиническими конференциями.

<…>

[4] Институт неврологии. Создан Постановлением СНК СССР от 30.06.1944 г. на базе клиники нервных болезней ВИЭМ. Одной из первоочередных задач ее являлось изучении динамики течения травматических поражений нервной системы и разработка эффективных средств их диагностики и терапии. Свое главное внимание, институт сосредоточил на изучении эффективности действия пенициллина, применяя его как в случаях свежих черепных ранений в условиях армейского района фронта, так и при поздних осложнениях ранений черепа и головного мозга в условиях клиники. Проблемой изучения динамики течения травматических поражений нервной системы второй не менее важной по удельному весу для клиники являлась проблема нейроинфекций, в частности нейровирусных энцефалитов.

№ 5

Отчет о работе Государственной контрольной витаминной станции[5]

в годы войны. 1941–1945 гг.

Государственная контрольная витаминная станция в годы войны.

Военные действия застали Государственную контрольную витаминную станцию как раз на подведении итогов только что закончившейся работы по установлению методов Госконтроля некоторых видов общественного питания (были взяты ясли и детские дома нескольких районов г. Москвы) и по обработке результатов витаминизации школ. Методы анализа готовой пищи уже ранее были разработаны станцией достаточно подробно.

Учитывая имеющее наступить влияние войны на витаминный уровень рынка, Станция возобновила свои прежние работы по использованию хвои, как доступного и дешевого источника витамина «С» для быта и общественного питания, с обращением внимания на условия военной обстановки и практики эвакогоспиталей, однако конкретных результатов получить здесь не удалось.

<…>

Персонал станции освоил новые рабочие места и приступил к выполнению местных задач, согласно указанию, к помощи местным организациям в вопросах, касающихся витаминной проблемы.

По поручению Областного здравотдела станция подробно обследовала работу местной «Детской витаминной станции» Облздрава, являвшейся специальным предприятием для выработки витаминных изделий из местных растительных продуктов, поступающих для использования в различные детские учреждения области. При этом обследовании нами был дан ряд практических указаний для улучшения продукции в смысле придания ей большей витаминной ценности, а также упорядочен витаминный контроль производства.

Одновременно с этим станция провела витаминологический контроль в трех эвакогоспиталях; анализу были подвергнуты плодоовощные блюда, систематически забираемые (методом «ареста») в многократной повторности для составления полной С-витаминной характеристики питания.

Результаты этого контроля имели большое практическое значение, т.к. вскрывали, как оказалось, тот факт, что, несмотря на использование овощей, готовые блюда содержали очень мало витамина «С», и в суточном потреблении кухонной продукции витамин «С» доходил до нескольких миллиграммов. На основании наших данных были выработаны мероприятия, обеспечивающие госпитальных потребителей достаточным витаминным довольствием.

Результаты нашего обследования и наши предложения были преданы в Облздравотдел, в соответствии РЭП и в Главное Санитарное Управление Западного Сибирского Военного Округа. Последнее обратилось к нам с просьбой провести подобный контроль в некоторых воинских частях местного гарнизона. Станция начала и это обследование, но довести его до конца не могла, т.к. по распоряжению Народного Комиссара тов. Митерева Директор Станции и Зав. Отделом тов. Ярусова были отозваны в Москву, а остальной персонал станции переведен в распоряжение Центрального Института питания, находящегося тогда в Новосибирске.

По приезде в Москву, я сообщил данные нашего обследования госпиталей в спец-секции Госпитального Совета НКЗ СССР (в мае 1942 г.), где были обсуждены и утверждены некоторые мероприятия, устраняющие витаминную недостаточность у больных эвакогоспиталей (рациональное использование хвои и плодов шиповника).

При переезде в Москву (начало мая 1942 г.) была развернута работа в прежнем помещении станции, но с небольшим штатом. Открыты были: Отдел витамина «С» и Отдел витамина «А» и «Д».

В то время особенно острым моментом являлась опасность развития в Москве цинготных заболеваний, которые уже давали о себе знать в некоторых районах города. Станция энергично взяла на себя оказание помощи Районным Исполкомам, проводя инструктивные совещания с медицинскими работниками, с работниками общественного питания в Москве и ее окрестностях и консультирования Председателей Исполкомов по поводу внедрения мероприятий противоцинготного характера. В 1942–1943 гг. сотрудниками станции было проведено до 50 таких совещаний и лекций. Соответственно с этим особенно интенсивно поддерживалась связь станции с Методическим Бюро Мосгосздравотдела.

Из практических мероприятий, усиленно рекомендуемых станцией в то время по профилактике цинги, было использование дикорастущей зелени для приготовления первых блюд. Причем станция в ряде случаев не только вела инструкции о применении дикорастущего материала в предприятиях общественного питания, но и подвергала контролю продукцию этих предприятий, чтобы можно было проследить, как осуществляются рекомендации станции на деле.

Работая в этом направлении, станция установила тесную связь с Урсами и Орсами разных Наркоматов и соответственно оборонных предприятий. Можно полагать, что благодаря такому участию станции весной 1942 г. цинга в Москве и ее окрестностях была предупреждена.

Чтобы поставить вопрос об использовании дикорастущих витаминоносителей на твердое основание, станция весною же 1942 г. приняла деятельное участие в работе Комитета Растительных Ресурсов (Председатель Комитета Академии ЦИЦИН) при Всесоюзный Совете Научно-Технических Инженерных Обществ (ВСНИТО); одновременно была установлена тесная связь с Институтом Общественного Питания НКТ СССР и кафедрой ботаники Тимирязевской сельскохозяйственной Академии (академик Жуковский).

Благодаря «симбиозу» станции с названными учреждениями удалось поставить дело изучения дикорастущей флоры серьезно и достаточно глубоко.

Особое внимание среди банальных дикорастущих было обращено на «тростник», имеющее массовое распространение и могущее заменить хвою, как источник С витамина, в целом ряде областей СССР, где нет хвои. Изучив это растение на материале Московской области, станция разработала инструкцию получения настоев – наваров из листьев этого растения и передала ее для использования на местах через ВГСИ и ГСИ РСФСР.

По мере накопления материала по исследованию дикорастущих витаминоносителей Станция докладывала свои данные и предложения в Комитете Растительных Ресурсов и в его военной секции, а также в Московском обществе физиологов. Аналогичные исследования были проведены по изучению ботвы огородных культур, что имело особенно большое значение для бытовых условий.

В результате своих работ станция могла дать к концу сезона 1942 г. обстоятельно разработанную ею инструкцию, заключающую в себе ряд прописей по использованию огородной ботвы и дикорастущей зелени. Эта инструкция была обсуждена, одобрена Ученым Медицинским Советом и отпечатана в МЕДГИЗ с грифом ВГСИ.

Кроме того, на эту тему были написаны станцией статьи – в журнал «Советская Медицина» и «Фельдшер-акушерка», а также заметка в журнал «Медицинский Работник». Более полная сводка данных станции была напечатана в книге «Краткие сведения по профилактике С-авитаминоза», изданной МЕДГИЗ (1943 г.) с грифом ВГСИ (автор Б.А. Лавров).

витаминной станции НКЗ СССР (Проф. Б.А. Лавров)

РГАНТД. Ф. 70. Оп. 1. Д. 52. Л. 1-3. Черновик с пометами и правкой чернилами. Машинопись. Подпись директора станции проф. Б.А. Лаврова отсутствует.

[5] Государственная контрольная витаминная станция. В 1936 году по инициативе Бориса Александровича совместно с профессором Н. Шатерниковым была организована Государственная контрольная витаминная станция, Лавров был назначен ее директором. Государственная контрольная витаминная станция с 1938 г. по 5 марта 1954 г. – самостоятельное научно – исследовательское учреждение в ведении Всесоюзной госсанинспекции Наркомздрава РСФСР. Являлась головным, ведущим институтом по изучению витаминов. Наряду с контрольными функциями (что было важно в условиях становления и широкого развития витаминной промышленности) витаминная станция осуществляла большой объем научных исследований, посвященных методическим вопросам и общему изучению физиологии и биохимии витаминов. Затем станция была переименована в Научно–исследовательский институт витаминологии министерства здравоохранения СССР. До конца 1961 года Борис Александрович возглавлял этот институт. Большой вклад в развитие учения о витаминах внесли исследования советских ученых. За сравнительно короткий срок широкое развитие получила современная витаминология. Изучение проблемы витаминов в СССР возглавил Б.А. Лавров, ближайший сотрудник М.Н. Шатерникова.

|

|

Мошковский Шабсай Давидович (1895–1982) – советский ученый эпидемиолог, паразитолог, маляриолог и химиотерапевт. Член-корреспондент Академии медицинских наук СССР (1946). Основал новое научное направление – функциональную паразитологию. C 1921 года работал в Тропическом институте (с 1934 г. – Институт медицинской паразитологии им. Е.И. Марциновского)[6]: заместителем директора института по науке (1935–1950) и руководителем отдела протозоологии (1936–1968). Организовал кафедру медицинской паразитологии Центрального института усовершенствования врачей (ЦИУВ), которой руководил в 1935–1968 гг. Являлся экспертом Всемирной организации здравоохранения. На протяжении длительного времени был членом президиума ученого медицинского совета Минздрава СССР, членом эпидемиологического и фармакологического комитетов и членом редколлегии журнала «Медицинская паразитология и паразитарные болезни». Его имя навечно вписано в Книгу Почета Всесоюзного общества микробиологов, эпидемиологов и инфекционистов имени И.И. Мечникова. Важное значение имеют исследования Ш.Д. Мошковского по теории общей эпидемиологии и эпидемиологии малярии. Разработанные им схемы, методы лечения и химпрофилактики малярии широко внедрялись в практику и сыграли большую роль в деле ликвидации малярии в стране. Награжден: орденами Ленина, «Знак Почета», болгарским орденом «Кирилл и Мефодий» 1-й степени. |

№ 6

Из выступления профессора Ш.Д. Мошковского на заседании научной сессии

Центрального института усовершенствования врачей, посвященной проблеме:

«Применение пенициллина в клинике»

<…>

Профессор Ш.Д. Мошковский: Если мы спросим себя, какие новые открытия или изобретения являются в настоящее время злобой дня во всем мире, то мы должны будем с полной уверенностью сказать: атомная бомба и пенициллин. (Смех в зале.) Нет никаких сомнений, что ответ будет таков.

Сходство между этими двумя достижениями науки заключаются не только в сходстве по времени, но и в сходстве по противоположностям, если можно так выразиться. Колоссальная разрушительная сила и колоссальное уничтожение человеческих жизней на одном полюсе и огромнейшие достижения в спасении человеческих жизней на другом полюсе. Сходство заключается, однако, не только в этом противопоставлении двух крайностей, но и в существе дела. И то и другое открытие не является случайной находкой, несмотря на тот элемент случайности, который имелся в самом факте обнаружения пенициллина в свое время.

Как мы видим, дальнейшая разработка этого вопроса, доведение его до такого широкого применения, какое пенициллин имеет в настоящее время, было возможно только благодаря соединенным усилиям многочисленных исследователей всех стран мира на основе очень глубоких, серьезных исследований, охватывающих обширнейшие области науки не одной только медицины, но может быть в еще большей степени биологии, биохимии и т.д.

Пенициллин представляет собой вещество из группы, так называемых антибиотиков. Позвольте в двух словах пояснить значение этого термина. Он не является случайным, его построение указывает нам на ту связь, которая здесь имеется между многочисленными, долголетними и очень серьезными исследованиями в разных областях биологии.

Исследователи, занимавшиеся изучением взаимодействия разнообразных бактериальных и близких к ним организмов, установили такие отношения между ними, когда один организм в сочетании с другим развивается гораздо более благоприятным образом, когда оба партнера выигрывают от этого взаимодействия и, в лучшем случае, два микроба могут развиваться на одной же среде только при том условии, если они одновременно там присутствуют.

<…>

[6] Центральный институт малярии и медицинской паразитологии им. Е.И. Марциновского.

30 августа 1920 года на проходившем в Москве IV съезде бактериологов и эпидемиологов по инициативе русского ученого Е.И. Марциновского был открыт институт под названием Институт протозойных заболеваний и химиотерапии. Тропический институт, который в числе еще 6 институтов входил в состав Государственного научного института Народного комиссариата здравоохранения (ГИНЗ). В 1930-е гг. входившие в ГИНЗ институты стали самостоятельными научными учреждениями. Директором Института протозойных заболеваний и химиотерапии. Тропического института был назначен известный ученый Е.И. Марциновский (1874–1934), который оставался на этом посту до 1934 г. Первый состав сотрудников института состоял из известнейших ученых страны: К. Скрябин, В. Подъяпольская, Н. Шихобалова, З. Василькова, Ш. Мошковский, В. Беклемишев, М. Рашина, Е. Тареев. В 1934 г. Институту было присвоено имя Е.И. Марциновского и он стал называться "Центральный государственный тропический институт им. Е.И. Марциновского". С первых дней существования перед институтом была поставлена сложнейшая задача — избавление населения страны от малярии, которой ежегодно болело несколько миллионов человек.

В годы Великой Отечественной войны, с 1941 г. по 1943 г., Институт продолжал свою деятельность на базе Узбекского института малярии и медицинской паразитологии в г. Самарканде.

№ 7

Из доклада профессора Е.А. Плевако Центральной научно-исследовательской

лаборатории бродильной промышленности[7]

Народного комиссариата пищевой промышленности РСФСР

«Получение дрожжей из отходов спиртовой промышленности»

на заседании Научной конференции по дополнительным источникам питания.

14-16 августа 1944 г.

<…>

Доклад проф. Е.А. Плевако (ЦНИИЛ)

«Получение дрожжей из отходов спиртовой промышленности».

Дни Отечественной войны являются новым этапом в истории развития дрожжевого производства. Если во время первой мировой войны, мы знаем, что меласса заняла серьезное место, то за время этой войны мы имеем обширную литературу по использованию непищевого сырья в виде гидролизатов, и эти гидролизаты стали широко применяться в заводском производстве. В настоящее время мы можем насчитать 10-20 заводов, которые освоили технологию этого производства, и, может быть, в 3-4 раза большее количество заводов, которые этого производства не освоили и выпускают неполноценный продукт.

В наших выводах относительно применимости непищевого сырья для дрожжевого производства мы должны базироваться на этих хорошо работающих заводах. Те заводы, которые дают продукцию неполноценную, невкусную, это те, которые плохо строены, плохо смонтировали, не имеют кадров или кадры плохо освоили производство. Все это недостатки организационной работы, а не недостатки научных исследований или дефекты технологии. Мы, конечно, вправе сейчас, говоря о продукции на непищевом сырье, базироваться на данных заводов, которые вырабатывают полноценную продукцию.

За время войны через нашу лабораторию прошло большое количество исследований. Я бы разделила сырье на ряд групп. В первой группе то сырье, которое содержит готовые моносахара, годные для роста дрожжей. Консервная промышленность выработала производство дрожжей из отходов консервной промышленности, чтобы получать достаточное количество азота и фосфора. Водные вытяжки этих веществ содержат 1-2% сахаров, причем в этих веществах есть ряд катализаторов, ускоряющих производство дрожжей. Несмотря на то, что через мои руки прошли не только готовые схемы, но детальное освещение технологических схем, все же я знаю, что консервная промышленность не построила ни одной установки и не использовала сырье, которое не предъявляла как полноценное для реакции. Таким сырьем для целей дрожжевой промышленности являются отходы паточных заводов. Замочные воды кукурузы, помимо 6% сахара, пригодного для производства дрожжей, содержат еще около 3% сернистых газов. Но при разработке схемы нами было это учтено, и мы легко освободились от сернистого газа продуванием воздуха через эту же среду в очень небольших количествах, и в течение 30-40 минут среда делается пригодной для производства дрожжей. Этот экстракт отходов является готовым сахаром и содержит азот и фосфор, являясь полноценным сырьем для получения дрожжей там, где есть эти заводы.

Нами была проведена работа вместе с организациями мясной промышленности по получению дрожжей из мясной сыворотки. Мы это делали для заказчика, который просил эту работу провести. Эта среда содержит прекрасные сахара. Мы много работали над зольным составом среды и получили среду, вполне годную для роста дрожжей и получения полноценной продукции. Работа эта напечатана недавно. Я видела предлагаемый проект завода и схему в готовом виде. Но я не вижу, чтобы это сырье действительно использовалось для дрожжевого производства. Таким образом, и эта работа осталась нереализованной.

К другой группе надо отнести то сырье, которое является отходом, содержащим крахмал. Это мезга с крахмало-паточных заводов, это отходы помола после триеров, отходы пивоваренного производства и некоторых других производств, кухонные очистки и пр. Отходы этого сырья богаты крахмалом и дают возможность получить гидролизат с 5-8% сахара. Он не содержит ничего, что мешало бы росту дрожжей, не требует сложной очистки, и эти гидролизаты из отходов крахмало-паточной промышленности чрезвычайно легко гидролизуются и дают полноценный сахар и очень хорошо могут быть использованы в пищевой промышленности.

Если сравнить этот метод с прежними методами получения сахара, то он дает лучшие выходы и лучшее качество.

Таких отходов у нас немало, но эти отходы до сих пор не заменили хлебного сырья, которым снабжаются наши дрожжевые заводы в Сибири до сих пор. Таким образом, эти отходы нигде не используются.

К третьей группе следует отнести отходы крупяного производства. Это лузга пшеницы, проса и т.д. Здесь нужно около 1,5-2% серной кислоты. При таком количестве расхода кислоты даже при открытом способе получается от 18-25% сахаров к весу перерабатываемого сырья. Это сырье содержит некоторое количество фурфурола, но небольшое. Эти гидролизаты содержат коллоиды, которые препятствуют росту дрожжей и дают им темный цвет.

Дрожжи растут бурно на гидролизатах и дают продукцию белого цвета.

Более трудным сырьем являются гидролизаты соломы и древесины, особенно последней. Здесь требуется большое количество серной кислоты в отношении к весу перерабатываемого сухого вещества. При переработке древесины еловой и сосновой в ней имеются коллоиды, которые препятствуют росту дрожжей. Поэтому переработка здесь требует внимания, но это достижимо, и можно получить гидролизаты соответствующего качества.

Что касается других гидролизатов, там имеется азот и фосфор.

Следует отметить, что в процессе переработки этого сырья обращает внимание то обстоятельство, что на древесных гидролизатах дрожжи растут если и охотно, то с меньшим выходом, чем на гидролизатах лузги.

При анализе этого сырья выявилось, что для того, чтобы [увеличить] использование сахаров достаточно прибавить 5% лузги во время гидролиза, чтобы получить полноценную среду, где будут использованы не только сахара лузги, но и сахара гидролизатов. Это весьма важный фактор, который надо учесть при переработке того или иного сырья.

Если подойти к очистке этих материалов как следует и правильно их очистить, то из любого сырья можно получить гидролизаты, полноценные для получения товарной продукции и независимо от того, будут ли это картофельные очистки, лузга и т. д.

Последнее время появилось новое сырье – барда сульфитных и спирто-водочных заводов. Эта барда, как и сыворотки, как и отходы консервной промышленности, является вполне готовой средой, где моносахара – ксилозы и пентозы, являются в готовом виде. Но результат этот касается среды, которая содержит не только сахар пентозу в должном количестве, но и большое количество аминокислот и все зольные части, нужные для роста дрожжей.

Если хорошо осветлить и очистить эту барду от тех примесей, которые она имеет, она является годной средой для роста дрожжей.

Помимо перечисленных видов сырья через нашу лабораторию прошел ряд предложений отдельных работников – использовать чину, рогоз, ягель для производства дрожжей. При определенных опытах с этими растениями мы везде получали материал для роста дрожжей.

Нами проводились анализы дрожжей, выращиваемых на разных средах. Сейчас на промышленных объектах используются только эти материалы, а отходы, содержащие моносахара, не дошли еще до промышленного использования. Эти заводы, о которых я говорила, работают на гидролизате древесины и мезги. Но у нас есть заводы, работающие на кухонных очистках, и есть заводы, работающие на барде.

Поэтому у нас накопился опыт по оценке качества продукта, полученного на разном сырье, и в первую очередь это касается гидролизата древесины.

<…>

РГАНТД. Ф. 44. Оп. 1. Д. 19. Л. 78 – 81. Подлинник. Машинопись.

[7] Центральная научно-исследовательская лаборатория бродильной промышленности.

В 1935 г., была создана Центральная научно-исследовательская лаборатория бродильной промышленности Наркомпищепрома РСФСР. Постановлением СНК РСФСР от 16.06.1940 № 434 "О структуре Народного комиссариата пищевой промышленности РСФСР", утвердившем структуру центрального аппарата Народного комиссариата пищевой промышленности РСФСР, в ее состав вошло Главное управление пивоваренной и безалкогольной промышленности (Росглавпиво) и при нем Центральная научно-исследовательская лаборатория бродильной промышленности. Создание данного научного центра в тот период было обоснованным решением, направленным на формирование научно-технической базы. В те годы безалкогольные напитки уже считали одним из массово-потребляемых продуктов.