Виртуальная выставка «Каким он парнем был…». К 85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина

Виртуальная выставка:" Чемпион мира и человек науки".

Публикация:"Из истории Группы изучения реактивного движения".

Публикация:"Московская планерная школа".

Путь к Луне проложен! (к 60-летию запуска межпланетной автоматической станции «Луна-1»)

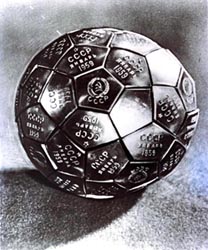

Контейнер с научной и контрольно-измерительной аппаратурой первой межпланетной автоматической станции «Луна-1». Январь 1959 г. Автор съёмки не установлен. Контейнер с научной и контрольно-измерительной аппаратурой первой межпланетной автоматической станции «Луна-1». Январь 1959 г. Автор съёмки не установлен. РГАНТД. Арх. №1-19578. |

При запуске 4 октября 1957 г. первого в мире искусственного спутника Земли и последующих запусках тяжёлых советских спутников была получена первая космическая скорость – 8 км/сек. Примерно через год после этого были начаты исследования ближайшего к Земле небесного тела – Луны.

При запуске 4 октября 1957 г. первого в мире искусственного спутника Земли и последующих запусках тяжёлых советских спутников была получена первая космическая скорость – 8 км/сек. Примерно через год после этого были начаты исследования ближайшего к Земле небесного тела – Луны.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, проводимые в СССР, были направлены на создание больших по размерам и весам искусственных спутников Земли.

В результате была создана многоступенчатая ракета, последняя ступень которой была способна достигнуть второй космической скорости – 11,2 км/сек, что обеспечивало возможность межпланетных полётов.

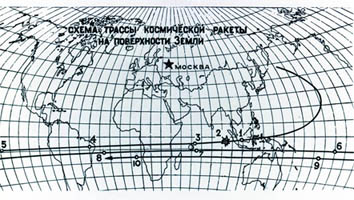

2 января 1959 г. был осуществлён пуск космической ракеты с межпланетной автоматической станцией «Луна-1».

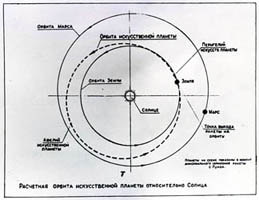

Станция прошла около Луны на расстоянии 6 тыс. км и стала первой в мире искусственной планетой солнечной системы. Исполнилась вековая мечта людей: впервые в истории рукотворный аппарат, вырвавшись из сферы земного притяжения, ушёл в беспредельные просторы космического пространства.

Именно поэтому в мировой печати первая советская межпланетная станция получила название «Мечта».

Станция «Луна-1» представляла собой герметический сферический контейнер, на верхней полусфере которого располагались четыре штыревые антенны радиопередатчика. Общий вес научной и измерительной аппаратуры вместе с источниками питания и контейнером составлял 361,3 кг.

Также космическая ракета несла на борту вымпел с гербом Советского Союза и надписью: «Союз Советских Социалистических Республик. Январь, 1959 год ».

Последняя ступень космической ракеты весом 1,472 кг без топлива была оборудована специальным контейнером, внутри которого находилась измерительная аппаратура для проведения следующих научных экспериментов:

• обнаружения магнитного поля Луны;

• изучения интенсивности и вариаций интенсивности космических лучей вне магнитного поля Земли;

• регистрации фотонов в космическом излучении;

• обнаружения радиоактивности Луны;

• изучения распределения тяжёлых ядер в космическом излучении;

• изучения газовой компоненты межпланетного вещества;

• изучения корпускулярного излучения Солнца;

• изучения метеорных частиц.

Полёт «Луны-1» преследовал и технические цели – отработку технического старта новой ракеты-носителя, исследование процесса терморегулирования в контейнере, испытание систем управления ракетой, энергопитания, радиотехнической системы связи и контроля траектории полёта.

Точность работы системы управления и радиокомплекса, а также правильность определения траектории станции были проверены с помощью «искусственной планеты».

3 января 1959 г. при удалении от Земли на 113 тыс. км в пространстве возникло выпущенное станцией «Луна-1» ярко светящееся натриевое облако, координаты которого были замерены наземными оптическими средствами. Данные этих измерений сравнивались с результатами радиотехнических измерений.

Научные измерительные станции, расположенные в различных районах Советского Союза, вели наблюдения за первым межпланетным полётом. Определение траектории осуществлялось на электронных счётных машинах по данным измерений, автоматически поступавших в координационно-вычислительный центр.

Обработка результатов измерений позволила получить данные о движении космической ракеты и определить те участки межпланетного пространства, в которых производились научные наблюдения.

Запуск космической ракеты со станцией «Луна-1» в космическое пространство позволил осуществить комплекс важнейших научных экспериментов по исследованию межпланетной среды, доказал возможность полётов на другие небесные тела, проведения научных измерений на больших расстояниях от Земли.

Вблизи Луны были зарегистрированы сильные потоки ионизированной плазмы, названные впоследствии «солнечным ветром». Трасса для полётов к Луне была проложена.

Липатова К.Ю.

Источники:

1. РГАНТД. Ф.31. Оп.6лф. Д.50. Л.1, 6;

2. Алимов В.И., Денисов В.П., Журенко А.А., Мишарин В.А. Страницы советской космонавтики. М.: Издательство «Машиностроение», 1975. С.14, 15;

3. Гильберг Л.А., Рябчиков Е.И. Советская космонавтика. М.: Издательство «Машиностроение», 1981. С.96, 97.