Виртуальная выставка «Каким он парнем был…». К 85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина

Виртуальная выставка:" Чемпион мира и человек науки".

Публикация:"Из истории Группы изучения реактивного движения".

Публикация:"Московская планерная школа".

Московское метро 1930-х – 1940-х гг.

|

Я знаю лондонское и парижское метро. Сравнивая их с московским метрополитеном, я должен сказать, что ваше метро мне нравится больше. Архитектурное оформление поражает своим великолепием. С практической точки зрения оборудование метро также стоит на высоте. Хорошо сделаны вентиляция и освещение станций. В общем, для удобства пассажиров в метро здесь сделано больше, чем в других странах. Эдуард Бенеш,

Президент Чехословацкой республики (1935–1938) |

В этом году исполнилось 80 лет со дня ввода первой очереди московского метрополитена в 1935 году и открытием первых его станций.

Предлагаемая публикация документов фонда «Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова» знакомит с историей строительства московского метро

Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова была создана постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР № 930а от 28 августа 1931 г. «Об организации Академии коммунального хозяйства»[1] в соответствии с решением июньского (1931 г.) Пленума ЦК ВКП (б) «Об организации научной работы в системе коммунального хозяйства»[2].

Перед Академией была поставлена задача научно-исследовательской разработки основных вопросов организации и развития жилищного и коммунального хозяйства и подготовки в этой области руководящих кадров.

С ростом промышленности, населения и территории Москвы усложнялось ее городское хозяйство и требовались новые преобразования и изменения в этой отрасли. Только путем научного подхода к этой проблеме можно было найти правильные решения.

Научно-исследовательская работа Академии проводилась в разных направлениях жилищно-коммунального хозяйства: в области жилищного строительства, городского транспорта и дорог, водопровода и канализации, банно-прачечного хозяйства, благоустройства города, озеленения и др.

Одной из таких разработок Академии является монография «Городское хозяйство Москвы. 1147–1947 гг.», подготовленная сектором экономики жилищного хозяйства Академии в 1947 году, фрагменты которой вошли в предлагаемую публикацию.

Автором монографии научным сотрудником Н.В. Крючковым на основании проведенных научных исследований рассмотрены вопросы городского хозяйства Москвы, начиная с первого столетия ее существования до послевоенного периода, в том числе изучен и проанализирован весь процесс строительства метро Москвы на разных его этапах, выявлены и отмечены примененные методы, определена их эффективность, изучены проблемы эксплуатации метрополитена, выявлены причины перегруженности отдельных станций и др.

Монография включает десять глав. В состав публикации вошли материалы отдельных разделов четырех глав монографии.

Монография проиллюстрирована фотографиями, вошедшими в отдельный том, некоторые из которых включены в публикацию.

Решения о строительстве метрополитена в Москве было принято по предложению Сталина на июньском (1931 г.) Пленуме ЦК ВКП (б), который сыграл большую роль в дальнейшем развитии городского хозяйства и положил начало нового этапа в его развитии.

Строительство метрополитена в Москве рассматривалось как главное средство, способное частично разгрузить трамвайные линии и разрешить проблему перевозок пассажиров. Принятия этого решения потребовала возросшая в городе транспортная нагрузка.

В 1933 году был утверждён технический проект первой очереди метрополитена и начаты основные строительные работы. Маршрут первой очереди был определён путём исследования работы московского трамвая. При строительстве метро решили продублировать самые напряжённые его маршруты. 15 мая 1935 года московский метрополитен был открыт.

Автором монографии рассмотрены все виды работ первого периода строительства метрополитена: геологоразведочная, в процессе которой изучались геологические и гидрогеологические условия отдельных территорий Москвы, проектировочная и организационная.

В монографии подчеркнуто, что при строительстве метро не только возводились грандиозные сооружения, но и осуществлялось освоение техники тоннелестроения, при которой применялись: щитовая проходка, метод искусственного окаменения грунтов и искусственного водопонижения, метод замораживания, кессонный метод – разработка тоннелей под сжатым воздухом и др.

В связи с разной глубиной заложения метрополитена и разными геологическими условиями применялся комбинированный способ работ.

В результате первой очереди метрополитена было создано 13 станций, из которых: 4 – глубокого заложения, обслуживающие центр города, 9 – мелкого заложения, расположенные на конце города.

Отработанная строительная техника первой очереди получила значение мировой и в дальнейшем широко использовалась.

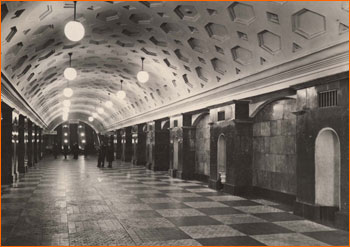

Важной стороной строительства метрополитена являлось архитектурное оформление подземных станций метро. В решении этого вопроса участвовало много архитекторов и художников разных поколений и стилистических направлений, рассматривались разные проекты.

Автор монографии останавливается на архитектурном оформлении отдельных станций метро и отмечает работы некоторых архитекторов: И.А. Фомина[3], А.Н. Душкина[4] и др.

В разделе. посвященном вводу первой очереди метро в эксплуатацию, определены основные черты его преимущества как городского транспорта:

-

безопасность перевозок;

-

высокая скорость передвижения;

-

большая проводная способность;

-

регулярность движения.

Автор рассматривает начало второй очереди, включающей удлинение Арбатского радиуса до Киевского вокзала и сооружение двух новых радиусов – Покровского и Горьковского.

В этот период особое значение имело применение щитовой проходки и тюбинговой отделки тоннелей.

Для второй очереди метрополитена характерен наибольший расцвет архитектурного оформления станций и применения наиболее сложных архитектурных решений. Так, например, как отмечено в монографии, при сооружении станции «Маяковская» применялась особая конструкция металлических колонн, арок прогонов.

В монографии приведены результаты исследований эксплуатации метрополитена в области содержания станций, фильтрации воды, искусственной вентиляции, ремонтных работ, энергоснабжения.

Кроме этого, автором представлены в работе отзывы о строящимся московском метро как наших соотечественников, так и гостей из-за рубежа.

В этот год 70-летия Великой Победы необходимо отметить особую роль московского метро, которое служило бомбоубежищем для москвичей.

В плане перестройки городского хозяйства Москвы на военный лад в монографии рассматривается значение метрополитена в укрытии населения во время воздушной тревоги.

Во время Великой Отечественной войны были продолжены проекты строительства третьей очереди московского метрополитена. Строительство возобновилось в мае 1942 года. Были введены в строй два отрезка пути: в январе 1943 года – «Площадь Свердлова» – «Завод имени Сталина» (Замоскворецкий радиус), а в январе 1944 года – «Курская» – «Измайловский парк» (Покровский радиус). На 7 станциях, построенных в военное время, установлены памятные таблички с надписью «Сооружено в дни Отечественной Войны».

Наряду с использованием опыта, освоенного при строительстве первой и второй очереди, в военные годы были применены новые методы работы: водозащитные конструкции «зонты» из асбоцемента, обеспечивающие сухость станций. При сооружении тоннелей под Москвой-рекой применялись новые методы работ без применения сжатого воздуха.

На основании проведенных исследований автором изложены данные о загруженности отдельных участков метрополитена с указанием количества пересадочных пассажиров, приведены причины перегрузок и отмечены меры по улучшению эксплуатации.

После войны началось строительство четвёртой очереди метрополитена. На основных мероприятиях дальнейшего развития метрополитена, предусмотренных послевоенным пятилетним планом городского хозяйства Москвы, автор останавливается в заключительной главе монографии.

В дальнейшем планировалось продолжение строительства четвертой очереди и ввод в эксплуатацию участков «Курский вокзал» – «Центральный парк культуры и отдыха», «Курский вокзал» – «Комсомольская».

Для иллюстраций публикации использованы фотографии к монографии с изображением станций метрополитена, схем и др. Изображения некоторых станций («Павелецкая» радиальная и др.) уже останутся только в фотодокументах, так как в дальнейшем производилась их реконструкция и в связи с этим внешний облик был изменен.

В целом публикацию можно рассматривать как материал по истории развития метрополитена в 1930-е и

Текст приведен в соответствие с современными правилами орфографии и пунктуации.

Публикация включает фрагменты монографии и иллюстрации к ним по истории строительства метро в Москве.

С полным текстом монографии можно ознакомиться в читальном зале РГАНТД. Информация о работе читального зала: http://rgantd.ru/chitalnyi-zal.shtml.

№ 1

Строительство первой очереди метрополитена (1931–1935)[A]

Электровагон поезда метро типа «Г» электропоезда у платформы станции «Красносельская» Московского метрополитена. 1947 г. Электровагон поезда метро типа «Г» электропоезда у платформы станции «Красносельская» Московского метрополитена. 1947 г. РГАНТД. Ф. 120. Оп. 3. Д. 513. Л. 47. Рис. 76. Электровагон поезда метро типа «Г» электропоезда у платформы станции «Красносельская» Московского метрополитена. 1947 г. РГАНТД. Ф. 120. Оп. 3. Д. 513. Л. 47. Рис. 76. |

«История нашего Метрополитена начинается с того, как на Июньском Пленуме ЦК ВКП(б) в 1931 году был поставлен доклад о городском хозяйстве. Товарищ Сталин непосредственно руководил подготовкой этого вопроса к Пленуму. Именно в этот период товарищ Сталин поставил вопрос о необходимости строительства Московского метрополитена. На мой вопрос, когда начинать строительство, товарищ Сталин дал, как всегда, ясный, действенный ответ – начинать надо немедленно».

(Каганович Л.М.[5] – из речи на торжественном заседании 14/V–1935 г., посвященном пуску метрополитена).

В начале реконструктивного периода наземный транспорт Москвы уже перестал отвечать предъявляемым к нему требованиям. Ввод в эксплуатацию автобусов в 1924 году не оказал заметного влияния на улучшение обслуживания пассажиров транспортными средствами. По Мясницкой, Лубянке, Театральному проезду шли трамвайные вагоны сплошной вереницей со скоростью 5–6 км в час. Московское население в центре предпочитало передвигаться пешеходным порядком. Потребность в перевозках в час максимум для Мясницкой улицы удовлетворялась трамваем и автобусом на 20%.

Не недостаток трамвайных вагонов и автобусов ограничивал перевозки внутри городского транспорта по Мясницкой и другим оживленным магистралям, а пропускная способность лимитировала провозную способность.

Этот вопрос стал предметом обсуждения на Июньском Пленуме ЦК ВКП(б) в 1931 году. Пленум, обсуждая вопросы городского транспорта столицы, дал указания о немедленном развороте работ по строительству Московского метрополитена.

25 мая 1932 года Совнарком СССР постановил:

«Считать Метрострой важнейшей государственной стройкой, с обеспечением ее лесоматериалами, металлом, цементом, средствами транспорта и т.п., как первоочередной важности ударную стройку всесоюзного значения».

Планировка Москвы предопределила в основном характер будущей сети метрополитена. Радиально-кольцевое расположение магистралей закрепляет основные русла городского движения. Поэтому схема линий метрополитена была установлена радиально-кольцевая.

Станция метро «Парк культуры». Станция метро «Парк культуры». РГАНТД. Ф. 120. Оп. 3. Д. 513. Л. 51. Рис. 79«а». Станция метро «Парк культуры». РГАНТД. Ф. 120. Оп. 3. Д. 513. Л. 51. Рис. 79«а». |

Наиболее загруженным в Москве и нуждающимся в мощных средствах сообщения являлось северо-восточное направление. Здесь, на Комсомольской площади, расположены три главнейших железнодорожных вокзала, с развитым пригородным движением. Единственная магистраль, связывающая эти вокзалы с центром города, проходит по густо застроенным кварталам. Необходимость метрополитена в направлении Мясницкой улицы была очевидна. На противоположной стороне Москвы начиналось грандиозное строительство Дворца Советов. На большом массиве располагался Парк культуры и отдыха им. Горького, являющийся излюбленным местом отдыха москвичей. В Сокольниках находился один из старейших парков столицы. Все это – большие пассажирообразующие точки, и они предопределили направление от станции «Сокольники» до станции «Парк культуры», общей протяженностью по оси 9,3 км – первый диаметр радиально-кольцевой схемы Московского метрополитена, носящий название Кировско-Фрунзенского диаметра.

В строительство первой очереди Московского метрополитена была включена также линия Арбатского радиуса: станция «Калининская» – станция «Смоленская», общей протяженностью 2,3 км. Эта линия должна была обслуживать магистраль интенсивного движения – Арбат.

Гидрогеологические условия строительства первой очереди Московского метрополитена были крайне неблагоприятны. На участках от Комсомольской площади до Сокольников, от Манежа до Крымской площади имеются глубокие древние размывы рек Ольховки, Чечеры и Волховки. На Арбатском радиусе ниже культурного слоя идут пески, небольшие прослойки морены и затем коренные породы каменноугольного происхождения, карбонные глины и известняки, размытые на глубине до 55 метров. На центральном участке от Казанского вокзала до Фрунзенской улицы на доступных глубинах расположены устойчивые породы в виде юрской глины, карбона и известняка.

Решение вопроса о глубине заложения и о способе работ при таких тяжелых и неоднородных гидрогеологических условиях представляло собой большую, трудную и ответственную задачу.

Было определено, что при сооружении первой очереди метрополитена будет комбинированный способ работ и метрополитен будет строиться с разной глубиной заложения.

Менее благоприятные геологические условия на участке «Комсомольская»-«Сокольники», на Фрунзенском и Арбатском радиусах заставили на этих участках пойти мелким заложением. В Сокольниках и на Фрунзенском радиусе работы были осуществлены открытым способом. На Арбатском радиусе трасса была проведена вне улиц – под домами – траншейным способом. На участке «Красные ворота» – «Охотный ряд» наличие слоя юрских глин позволило линию метрополитена провести на значительной глубине и выполнить работы закрытым тоннельным способом.

Советский народ совершенно справедливо называет строительство Московского метрополитена народной стройкой. Первую очередь метрополитена, как и последующие, строила вся страна, свыше 540 заводов Советского Союза участвовало в выполнении заказов на оборудование.

Лучшие люди, полные решимости выполнить задание партии и правительства, шли строить первый советский метрополитен. В первую очередь шли сыны и дочери Ленинского Комсомола. Свыше десяти тысяч комсомольцев работало на строительстве первой очереди Московского метрополитена.

Строители метрополитена не имели еще к тому времени опыта строительства подземной железной дороги. Предстояло уже в процессе работ овладевать техникой строительства, решать вопросы по-новому, своими силами и средствами.

У коллектива метростроевцев была большевистская воля выполнить поставленную партией и правительством задачу. Вселяло уверенность то, что строителями руководит и помогает Московский Комитет ВКП(б), что вдохновляет эту величественную стройку ее инициатор и творец – великий Сталин. Это увлекало на борьбу, рождало невиданный энтузиазм и пафос творчества.

В первый период велись геологоразведочная, проектировочная и организационная работы. В этот период обсуждались способы проходки тоннеля на отдельных участках и др. Во второй период было развернуто прохождение шахт на Кировском радиусе и начали организовываться шахты на Арбатском радиусе. И лишь в третий период были полностью развернуты работы по выемке грунта, бетонировке и строительству готового тоннеля.

В процессе строительства первой очереди метрополитена не только создавалось грандиозное сооружение сталинской эпохи, но и осваивалась техника, без которой немыслимо современное тоннелестроение. При строительстве первой очереди метрополитена освоена щитовая проходка, метод искусственного окаменения грунтов и искусственного водопонижения, метод замораживания, кессонный метод – разработка тоннелей под сжатым воздухом и др. Строительство первой очереди Московского метрополитена – это большой вклад в теорию и практику советской и мировой строительной техники.

Участок «Дзержинская» – «Охотный ряд» – это один из самых тяжелых участков на трассе первой очереди Московского метрополитена. Здесь протекает река Неглинка, заключенная в большой коллектор. Здесь была угроза разрушения коллектора и зданий Малого театра и Метрополя. На этом тяжелом участке по предложению товарища Л.М. Кагановича было решено строить тоннель методом щитовой прокладки. В Союзе до этого щит на строительстве тоннелей не применялся. Щит – весьма выгодная машина в тоннелестроении, она механизирует труд, сокращает количество потребных рабочих и ускоряет сроки производства работ.

Это большой стальной цилиндр, который держит на себе давление грунта и, продвигаясь вперед, выбирает грунт и немедленно закладывает пройденный путь бетонными блоками или металлическими тюбингами. В передней части щита располагаются проходчики и производят выемку породы, которая вывозится на вагонетках. Щит продвигается вперед при помощи домкратов, общая мощность которых составляет 1,4 тыс. тонн. Укладка блоков производится при помощи эректорной тележки; электро – это механическая рука, служащая для укладки бетонных блоков. На строительство первой очереди метрополитена был ввезен один щит из Англии, а второй щит был изготовлен в СССР. Освоение щитовой проходки и постройка щита нашей промышленностью открывало большие перспективы для применения щитового метода работ на последующих очередях строительства метрополитена. Щит отечественного производства показал высокую производительность (среднедневная проходка английского щита 2,16 погонных метра готового тоннеля, а советского щита – 2,37). Эта была грандиозная победа советской техники.

Наличие плывунов и подземных вод заставляло на ряде участков осуществлять работы под сжатым воздухом. Допуск к этой работе производился исключительно после осмотра медицинской комиссии.

Работа под сжатым воздухом заключается в том, что от компрессорной станции, находящейся на поверхности, в тоннель нагнетается по трубам сжатый воздух. Этот воздух удерживает стремящуюся в тоннель воду, в силу чего даже при наличии обильных грунтовых вод и плывунов создаются возможности производить работу; чем уплотненней воздух, тем лучше становятся условия проходки. Но человеческий организм может вынести лишь определенную степень давления. Обычно работа в тоннеле производится при 1,5 атм, т.е. давление воздуха в полтора раза превышает нормальное. Но иногда, в зависимости от условий, приходится повышать давление воздуха до 2,5 атм. Для работы под сжатым воздухом возводится сооружение, называемое кессоном, т.е. закрытая камера.

Кессонный способ ранее обычно применялся при строительстве мостов, в частности железнодорожных мостов. Но там применялась вертикальная проходка, а при строительстве метрополитена, по инициативе Никиты Сергеевича Хрущева[6], была осуществлена кессонная горизонтальная проходка. Это новое в строительной технике Советского Союза было осуществлено советскими инженерами, советскими рабочими, людьми Сталинской эпохи. Впервые был освоен кессонным способом труднейший участок от Рязанского вокзала до Каланчевского тупика, протяжением в 274 метра. Затем этот метод начал широко применяться и на других участках работ.

Борьба с водой в песках заставила освоить метод искусственного водопонижения, при котором через скважины и особые фильтры откачивалась вода без вынесения породы.

При строительстве первой очереди метро был также применен метод превращения сыпучих и водоносных песков в твердые породы, т.е. метод силикатизации или искусственного окаменения, путем химического укрепления слабых песочных и гравелистых грунтов: насосами вводились в них по трубам под давлением растворы силикатов хлористого натрия и кальция, имеющие свойство быстро схватываться и «окаменять» окружающие грунты.

Применявшийся на строительстве первой очереди метод замораживания заключается в том, что в плывуны по трубам нагнетается охлажденный аммиачный рассол до температуры 23–25° ниже нуля, замораживающий прилегающий к трубам плывун в ледяной массив, что дает возможность осуществлять проходку.

Несмотря на трудности проходки тоннеля в условиях московских грунтов с большим количеством речек и плывунов, т.е. песка, насыщенного водой, проходка метрополитена велась со сравнительно незначительными авариями и ошибками. Московский Комитет партии и Московский Совет уделяли исключительное внимание предупреждению осадок и обвалов. ЦК ВКП(б) и лично товарищ Сталин неоднократно указывали на то, что все должно быть предусмотрено для того, чтобы избежать аварий и обвалов.

Особое внимание в процессе строительства уделялось качеству работ.

Московский Комитет партии и Московский Совет, заботясь о метростроевцах, поощряя их тяжелый труд, предъявляли жесткие требования к качеству работ. «Товарищ Сталин, который вообще любит, чтобы все, что делается, делалось прочно и хорошо, систематически обращал наше внимание на вопросы качества строительства метрополитена» (Л.М. Каганович. Из речи на пленуме Моссовета 16 июля 1934 г.).

При строительстве первой очереди метрополитена создано тринадцать станций, тринадцать подземных дворцов. Из тринадцати станций – четыре станции, обслуживающие центр города, глубокого заложения, а остальные девять станций, расположенные на концах города, мелкого заложения.

Конструкция станций глубокого заложения представляет собой трехсводчатый тоннель, т.е. три параллельных тоннеля. В двух крайних тоннелях расположены пути и посадочные платформы. Длина платформ 155 метров и рассчитана на прием восьмивагонных составов. Средний зал является распределительным, он обеспечивает сообщение пассажиров при помощи эскалаторов между вестибюлями и платформами.

Все станции первой очереди метрополитена являются островными, т.е. платформа расположена посредине, а пути по бокам. Исключением является станция Калининская, на месте пересечения Кировско-Фрунзенского диаметра с Арбатско-Покровским, построенная с боковыми платформами. Такое решение вопроса было продиктовано рельефом местности.

Конструкция станции мелкого заложения представляет собой средний зал, имеющий две боковые платформы, заканчивающийся лестницами, ведущими к вестибюлям. Так построены станции «Дворец Советов» и «Библиотека им. Ленина». Конструкция остальных станций усложнена в зависимости от интенсивности проектируемого пассажиропотока. На станции «Комсомольская», которая должна обслужить три вокзала, кроме лестниц, ведущих к вестибюлям, устроены продольные балконы и дополнительные две лестницы посредине платформы. Дополнительные лестницы устроены на станциях «Сокольники», «Парк Культуры». На станциях «Арбатская» и «Смоленская» по причинам планировочного порядка нет торцовых лестниц, а устроены на платформах по четыре лестницы. На станции «Красносельская» построена торцовая лестница.

Каждая станция имеет свой индивидуальный облик. Помимо эстетического ощущения, это помогает пассажирам распознать станции, лучше ориентироваться на подземных линиях.

Перед архитекторами стояло требование товарища Сталина, требование партии – обеспечить максимальные удобства пассажирам, удовлетворить их высоким требованиям эстетики, комфорта и гигиены. Большого успеха в этой области добился академик И.А. Фомин. Он создал простыми художественными средствами подлинный шедевр архитектуры – станцию «Красные Ворота».

Заслуженной славой пользуется станция «Дворец Советов». Архитекторы А.Е. Душкин и Я.Г. Лихтенберг[7] органически включили освещение в архитектурную композицию: здесь колонны станционного зала служат одновременно светильниками.

Станция метро «Красные ворота». Станция метро «Красные ворота».РГАНТД. Ф. 120. Оп. 3. Д. 513. Л. 48. Рис. 77«а». Станция метро «Красные ворота». РГАНТД. Ф. 120. Оп. 3. Д. 513. Л. 48. Рис. 77«а». |

Станция метро «Дворец Советов». Станция метро «Дворец Советов».РГАНТД. Ф. 120. Оп. 3. Д. 513. Л. 50. Рис. 78«а». Станция метро «Дворец Советов». РГАНТД. Ф. 120. Оп. 3. Д. 513. Л. 50. Рис. 78«а». |

Большое пространство станции «Охотный ряд» требовало особого подхода к архитектурному оформлению станции, и эту проблему разрешили архитектор Ревковский[8] и художники Н.Г. Боров[9] и Г.С. Замский[10].

Из станций мелкого заложения выделяется станция «Комсомольская». Архитектор Д.Н. Чечулин[11] использовал конструктивные особенности этой станции и создал прекрасную композицию.

Станция метро «Охотный ряд». Станция метро «Охотный ряд».РГАНТД. Ф. 120. Оп. 3. Д. 513. Л. 49. Рис. 77«б». Станция метро «Охотный ряд». РГАНТД. Ф. 120. Оп. 3. Д. 513. Л. 49. Рис. 77«б». |

Станция метро Станция метро «Комсомольская». Станция метро Станция метро «Комсомольская».РГАНТД. Ф. 120. Оп. 3. Д. 513. Л. 51. Рис. 78«б». Станция метро Станция метро «Комсомольская». РГАНТД. Ф. 120. Оп. 3. Д. 513. Л. 51. Рис. 78«б». |

Станция метро «Дзержинская». Станция метро «Дзержинская».РГАНТД. Ф. 120. Оп. 3. Д. 513. Л. 52. Рис. 79«б». Станция метро «Дзержинская». РГАНТД. Ф. 120. Оп. 3. Д. 513. Л. 52. Рис. 79«б». |

Интересно оформлены платформы станции «Дзержинская».

Для того, чтобы ясно представить себе грандиозность сооружения первой очереди метрополитена, приводим некоторые объемные показатели. В состав первой очереди метрополитена входят 16,5 км тоннелей, из коих однопутных 8,6 км, двухпутных 4,7 км, станционных 3,2 км. Четыре станции оборудованы эскалаторами, причем станция Охотный ряд имеет два наклонных хода. Таким образом, построено пять наклонных ходов с 15 эскалаторами общей протяженностью 171 метр. За время строительства вынуто грунта 2,3 млн. кубометров, уложено 0,9 млн. кубометров бетона, 22,6 тыс. кв.м полированного мрамора. На сооружение первой очереди метрополитена страна наша дала около 90 тысяч тонн металла, 580 тысяч кубометров леса, 300 тысяч тонн цемента, 300 тысяч рулонов изоляционных материалов, 960 тысяч кубометров гравия и бута. Во время наибольшего напряжения работ коллектив метростроевцев доходил до 75 тыс. человек, в том числе около 5 тыс. инженерно-технических работников.

Это грандиозное сооружение, достойное великой Сталинской эпохи, построено в рекордный срок – за два с лишним года (1933–15 мая 1935), не считая организационно-подготовительных работ. Причем основная часть работ была выполнена за один 1934 год. Это – рекордный срок строительства.

В Берлине линия метрополитена, длиной 11 км, из которой более половины построено на эстакадах, т.е. над землей, строилась шесть лет. Линия Гезунд-Брунен-Нейкельн в 10 км строилась около шести лет. Линия Александерплац-Фридрихсфельде, протяжением 7 км, строилась свыше четырех лет.

В Токио линия метрополитена в 4 км строилась четыре года.

Строители Московского метрополитена победили потому, что стройка была под повседневным внимательным и любовным наблюдением товарища Сталина.

Огромную работу по строительству метрополитена проделала Московская партийная организация и лично товарищи Л.М. Каганович, Н.С. Хрущев и Н.А. Булганин[12]. Московский Комитет партии был боевым штабом строительства метро. Все вопросы – большие и малые, как то: технические проблемы строительства, снабжение стройки материалами, обеспечение рабочей силой, культурно-бытовые условия рабочих – все это было предметом забот руководителей Московской партийной организации.

Правительство и партия высоко оценили труд метростроевцев: многие были награждены орденами, медалями и почетными грамотами. Московскому метрополитену было присвоено имя Л.М. Кагановича.

Пуск в эксплуатацию первой очереди метрополитена был отмечен как всенародное торжество. На торжественном заседании, посвященном пуску в эксплуатацию, присутствовали члены Политбюро ЦК ВКП(б) во главе с товарищем Сталиным. Товарищ Сталин произнес речь, в которой изложил две «поправки»: первую поправку – объявить от имени Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза ССР благодарность ударникам, ударницам и всему коллективу инженеров, техников, рабочих и работниц Метростроя и вторую поправку – о награждении Московской организации Комсомола орденом Ленина.

РГАНТД. Ф. 120. Оп. 3. Д. 512. Л. 220–227. Подлинник. Машинопись.

№ 2

Московский метрополитен (1935–1941)[B]

Ввод первой очереди в эксплуатацию.

Еще задолго до пуска метрополитена было получено от Московского Комитета партии задание приступить к подготовке эксплуатации: в течение предпускового периода необходимо было проверить качество подвижного состава и всего оборудования, подготовить эксплуатационные кадры.

Основным костяком будущих работников эксплуатации явились те же строители метрополитена. Они участвовали в разработке и монтаже всех электромеханических и путевых устройств, работали на вагонных заводах, ведали заказами оборудования и его приемкой. Для работы на метрополитене пришла также молодежь из техникумов и ВУЗов, лучшие люди транспорта и предприятий Москвы. Они проходили переподготовку на специальных курсах. Теория сочеталась с практикой на пригородных участках железных дорог, в депо и мастерских, на приемке оборудования, на опытной ветке метро.

Опытная эксплуатация в самом тоннеле была открыта на законченном участке «Комсомольская» – «Сокольники», и в октябре 1934 г. был пущен первый пробный поезд.

К началу 1935 г. была готова для опытного движения вся трасса первой очереди. 15 мая 1935 года Московский метрополитен был пущен в нормальную эксплуатацию.

Основные черты, характеризующие метрополитен – это безопасность перевозок, высокая скорость передвижения, большая провозная способность и регулярность движения.

Безопасность перевозок гарантируется тем, что линии метрополитена проходят вне уровня улиц и движение по ним совершенно не зависит от уличного движения. Вместе с тем самые линии метрополитена пересекаются в разных уровнях, почему движение на каждой из них производится совершенно независимо от движения на остальных линиях.

На линиях метрополитена безопасное следование поездов друг за другом гарантируется устройствами автоблокировки, автоматически указывающей машинисту, освобожден ли участок, к которому подходит поезд. Автоблокировка связана в свою очередь с «автостопами» – приборами, которые в случае, если бы машинист проехал заградительный сигнал (красный огонь), автоматически выключают ток в двигателях поезда и автоматически же приводят в действие тормоза поезда.

Расположение путей метрополитена вне уровня улиц позволяет достигать больших скоростей передвижения, ограничиваемых лишь конструкцией подвижного состава, профилем пути и расстоянием между остановочными пунктами.

Из месяца в месяц, из года в год Московский метрополитен увеличивал эксплуатационную скорость: в мае 1935 г. эксплуатационная скорость составляла 22,5 км в час, а в 1940 г. этот показатель был повышен до 34,5 км/час. По эксплуатационной скорости Московский метрополитен обогнал большинство заграничных метрополитенов (Лондон – 32 км/час, Париж – 24 км/час, Берлин – 25 км/час).

Сравнительная скорость движения различных видов городского транспорта приведена на следующей диаграмме:

Эксплуатационная скорость различных видов городского транспорта. Эксплуатационная скорость различных видов городского транспорта.РГАНТД. Ф. 120. Оп. 3. Д. 513. Л. 72. Рис.107. Эксплуатационная скорость различных видов городского транспорта. РГАНТД. Ф. 120. Оп. 3. Д. 513. Л. 72. Рис.107. |

В результате большой скорости затрата времени на проезд на метрополитене в два-три раза меньше, чем на других видах внутригородского транспорта:

Затрата времени на проезд по трамваю, троллейбусу, автобусу и метро (в мин.).

|

|

Трамвай

|

Троллейбус

|

Автобус

|

Метро

|

|

«Площадь Свердлова» – «Сокол»

|

40

|

46

|

20

|

11

|

|

«Охотный ряд» – «Парк Культуры»

|

35

|

20

|

16

|

5

|

|

«Площадь Революции» – «Киевская»

|

35

|

20

|

20

|

8

|

|

«Охотный ряд» – «Сокольники»

|

37

|

33

|

31

|

13

|

Провозная способность метрополитена определяется емкостью его подвижного состава и возможной частотой движения. Емкость поезда метрополитена во много раз больше, чем у подвижного состава других видов городского транспорта.

В 1935 году движение поездов осуществлялось четырехвагонными составами с интервалом в 5 минут, а на участке «Охотный ряд» – «Парк Культуры» и «Охотный ряд» – «Смоленская» – 10 минут. В 1935 году были введены в эксплуатацию шестивагонные составы. В 1940 году была достигнута частота, предусмотренная проектом: в часы пик пропускались 34 пары поездов, интервал в движении был доведен до 1 минуты 46 секунд.

По провозной способности с Московским метрополитеном может сравниться лишь Нью-Йоркский метрополитен.

На Московском метрополитене достигнута абсолютная регулярность движения поездов. Поезда двигаются точно по расписанию. График движения поездов – это основной закон на метрополитене.

Количество пропущенных поездов росло из года в год. За 1935 год было пропущено 120 тысяч поездов, за 1940 год – 730 тысяч.

Вторая очередь

Станция метро «Киевская». Станция метро «Киевская».РГАНТД. Ф. 120. Оп. 3. Д. 513. Л. 72. Рис.108. Станция метро «Киевская». РГАНТД. Ф. 120. Оп. 3. Д. 513. Л. 72. Рис.108. |

Станция метро «Сокол». Станция метро «Сокол».РГАНТД. Ф. 120. Оп. 3. Д. 513. Л. 71. Рис. 106. Станция метро «Сокол». РГАНТД. Ф. 120. Оп. 3. Д. 513. Л. 71. Рис. 106. |

Станция метро «Маяковская». Станция метро «Маяковская».РГАНТД. Ф. 120. Оп. 3. Д. 513. Л. 73. Рис. 109«б». Станция метро «Маяковская». РГАНТД. Ф. 120. Оп. 3. Д. 513. Л. 73. Рис. 109«б». |

Накануне пуска в эксплуатацию первых линий метрополитена ЦК ВКП/б/ и Совнарком СССР приняли решение о строительстве линий 2-й очереди. Она включает удлинение Арбатского радиуса до Киевского вокзала и сооружение двух новых радиусов – Покровского и Горьковского, протяженностью 14,5 км двойного пути.

В декабре 1936 года, в дни VIII чрезвычайного съезда Советов СССР, утвердившего историческую Сталинскую Конституцию, прошел пробный поезд от ст. «Смоленская» до «Киевского вокзала». Новый участок, длиной 1,7 км, пересекает по мосту Москву-реку и дальше проходит в тоннеле. Под площадью вокзала сооружена станция «Киевская». Новая станция – это дальнейший шаг в архитектурном оформлении нашего метро. Мост метро признан выдающимся инженерным сооружением.

Новый участок метрополитена поступил в эксплуатацию в 1937 году, а в 1938 г. был открыт Покровский радиус от «Площади Революции» до «Курского вокзала». Радиус сооружен глубоким заложением. Протяжение его 3,5 км.

Дальнейшие успехи социалистического строительства позволили поднять советскую технику метростроения на высокий уровень. Щитовая проходка и тюбинговая отделка тоннелей занимали доминирующую роль на строительстве. Это повысило темпы строительства и эксплуатационного качества сооружений.

Вслед за Покровским радиусом в 1938 году сдана в эксплуатацию новая линия метрополитена – Горьковский радиус. Он проходит от площади Свердлова в направлении улицы Горького и Ленинградского шоссе до поселка Сокол. Длина этой линии 9,3 км. В большей своей части она – глубокого заложения.

На Горьковском радиусе сооружено шесть станций: «Площадь Свердлова», «Маяковская», «Белорусская», «Динамо», «Аэропорт» и «Сокол». Последние две станции – мелкого заложения.

Архитектура всех станций продемонстрировала дальнейший расцвет творчества. Существенные улучшения внесены в планировку вестибюлей. Эскалаторы связали наземные вестибюли непосредственно с платформами.

В 1938 г., с вводом в эксплуатацию 2-й очереди, 10 станций метро из 22-х были оборудованы эскалаторами. Всего имелось на метрополитене четырнадцать наклонных ходов с 42-мя ленто-лестницами. Скорость эскалаторов на станциях 2-й очереди доведена до 0,9 метра в секунду, т.е. против эскалаторов первой очереди повышена на 20%.

Среди станций второй очереди особо выделяется станция «Маяковская». Общая ширина станционной платформы 14,3 м, а длина ее 156 м. Станция сооружена из чугунных тюбингов. Применением особой конструкции металлических колонн, арок и прогонов удалось крайние тоннели и средний зал соединить в общее архитектурное целое.

Эксплуатация.

С завершением строительства второй очереди общее протяжение тоннелей составило 23,4 км. Сравнительно редкое размещение станций на Покровском и Горьковском радиусах и пологий и ровный профиль позволил достигать на новых линиях скорости в 40 км в час.

Новые линии, проходящие по чрезвычайно оживленным направлениям города, резко повысили число пассажиров метрополитена. Суточная перевозка в 1938 г. поднялась до 700 тыс. человек, за год перевезено 213 млн. пассажиров против 178 тыс. в сутки и 41 млн. чел. за год в 1935 г.

Работа метрополитена приобретала все большие масштабы. Постепенно увеличивалась частота движения поездов. 24-х парный график стал применяться на всех линиях, а в центральной зоне поезда двигались с интервалами в 2 минуты. Московский метрополитен пришел к своему пятилетию в 1940 году с суточной перевозкой более 1 млн. пассажиров и годовой – 377 млн. За пять лет работы метрополитена он перевез один миллиард пассажиров.

Метрополитен постепенно занял значительное место в системе транспорта столицы. Удельный вес метро вырос с 5,2% в 1936 году до 14,3% в 1940 г.

В 1940 году количество пассажиров, приходящихся на 1 км пути, составило 16 млн. Это почти в четыре раза больше, чем на Нью-Йоркском и Берлинском метрополитенах, в три раза больше, чем на Парижском, в восемь раз больше, чем в Лондонском, и т.д.

В 1940 году на одну станцию метрополитена приходилось 17 млн. пассажиров. Это больше чем в шесть раз превышает нагрузку станций Нью-Йоркского метрополитена, в восемь раз больше нагрузки Лондонского метрополитена, в семь раз больше Парижского, в шесть раз больше Берлинского.

Наибольшее количество пассажиров отправляется со станции «Комсомольская»: среднесуточная посадка здесь составляла в 1940 г. около 190 тыс. чел. Велика посадка была на всех привокзальных станциях, на центральных и на конечных периферийных.

Начав эксплуатацию с инвентарным парком в 58 вагонов, метрополитен в 1940 году довел количество вагонов до 273.

Поезда Московского метрополитена образуются из отдельных секций. Каждая секция состоит из одного моторного вагона и одного прицепного. Число секций в поезде может быть от одной до четырех.

Конструкция вагонов металлическая, сварная. В вагоне имеются продольно расположенные диваны на 44–54 места. Каждый вагон оборудован восемью двухстворчатыми дверьми, по четыре двери с каждой стороны, закрываемые и открываемые машинистом автоматически сжатым воздухом.

Вентиляция вагона предусмотрена через отверстия в крыше вагона, которые закрыты специальными черпаками.

Пневматический тормоз (системы Матросова) действует автоматически. Торможение осуществляется с помощью крана машиниста, стоп-кранов, расположенных в пассажирском помещении и кабине машиниста, или автостопом, включающимся при проезде красного сигнала и в случае обрыва провода. В новых вагонах применяется электрический тормоз.

Испытывая все время недостаток подвижного состава, метрополитен уделяет большое внимание повышению коэффициента использования подвижного состава. В 1935 г. на линию выпускалось 80% инвентарного парка, в 1940 г. этот процент был повышен почти до 90%.

Нормальная эксплуатация подвижного состава и увеличение коэффициента использования обеспечиваются системой ремонтов и осмотров подвижного состава. С 1935 г. по 1940 г. межремонтный пробег вагонов увеличился от 3 до 6 раз.

В результате проведенных мероприятий, стахановских методов ухода за подвижным составом поездных бригад, среднесуточный пробег вагона из года в год возрастал. Если в 1935 году он составлял 335 км, то в 1940 году возрос до 430 км.

На метрополитене большое внимание уделяется содержанию станций. Мраморная и плиточная облицовка ежедневно просматривается, промывается и подполировывается. На некоторых станциях было проведено улучшение отделки.

Большая работа проведена по борьбе с фильтрацией воды в тоннелях. Наиболее эффективным способом оказался метод нагнетания горячего битума в пространство между железно-бетонной рубашкой, изоляцией и обделкой. Способом битумизации удалось осушить или уменьшить фильтрацию воды во многих местах, например на станциях «Кировская», «Охотный ряд», «Дзержинская», на перегоне «Комсомольская» – «Красные ворота» и др.

Искусственная вентиляция устроена на всех станциях и частично в тоннелях глубокого заложения. Вентиляционные установки работают беспрерывно в течение суток по особым графикам, приуроченным ко времени года (зимний, летний, осенний). В летнее время обеспечивается четырехкратный обмен воздуха в час, в зимнее – двукратный. На каждого пассажира в час подается 100–200 куб.м свежего воздуха. Принятые режимы вентиляции обеспечивают в воздухе небольшое содержание углекислоты.

Запыленность воздуха в тоннелях метрополитена находится в пределах допустимого. В целях уменьшения запыленности проводится систематическая мокрая уборка станций и промывка тоннелей.

Вестибюли отапливаются.

Интенсивное движение при наличии больших скоростей (до 60 км/час), сильное торможение создают усиленное воздействие подвижного состава на путь; возможность осмотра и ремонта пути лишь в течение кратковременного ночного перерыва движения (3,5 часа) – все это предъявляет повышенные требования к прочности верхнего строения пути и быстроте его ремонта. На линиях второй очереди уложены рельсы из качественной стали.

Ремонтные работы высоко механизированы: для подбивки шпал (при пути на балласте) используются пневматические и электрические шпалоподбойки; обработка рельс (резка, сверление болтовых отверстий и шлифовка) производится рельсорезными станками, шлифовалками и дрелями, работающими преимущественно от электромоторов.

Получаемый от Мосэнерго ток высокого напряжения преобразовывается в постоянный ток для подвижного состава; переменный ток используется для освещения станций и тоннеля и для снабжения электроэнергией эскалаторов, вентиляции и прочего оборудования, депо и мастерских.

Преобразование электрической энергии переменного тока высокого напряжения в постоянный ток производится на тяговых подстанциях трансформаторами и ртутными выпрямителями.

В случае перерыва в подаче энергии со стороны Мосэнерго на подстанциях имеются аккумуляторные батареи, на питание от которых автоматически переключается аварийное освещение пассажирских станций и тоннеля.

В процессе эксплуатации проведена большая работа по усилению мощности тяговых подстанций. В 1940 г. мощность тяговых подстанций, по сравнению с 1935 годом, увеличилась почти в 3 раза.

Экономии электроэнергии на метрополитене уделяется большое внимание. В начале эксплуатации на один тонно-км расходовалось 67 Вт-час, в 1940 г. этот расход доведен до 54 Вт-час.

Отзывы.

Московский метрополитен вызывает всеобщее восхищение. Отзывы трудящихся нашей страны, ученых, писателей, политических и общественных деятелей, равно как и отзывы иностранных гостей, полны восторга перед чудесным созданием героического труда советских людей.

«Мы горды этим завоеванием прекрасной социалистической родины: красота, мощь, величие нашей эпохи нашли свое выражение в творчестве, в создании метро, которое строила вся Москва, вся страна. Я видел метро Лондона, Берлина, Парижа; московский метро – самый прекрасный».

25 апреля 35 г. Ем. Ярославский.

«Первый раз в жизни я был в метро в Англии, это было в 1934 году. Впечатление от английского метро осталось неважное: самое настоящее подземелье, мрачное, темное и ездить неприятно. А вот когда я попал на свой советский метро, то сразу невольно пришло в голову сравнение: там – подземелье, а у нас – настоящие подземные дворцы. В общем, что говорить, большевики строить умеют. Нужно также отметить хорошую, четкую работу метрополитеновцев. Москвич может не опасаться опоздать, раз он пользуется метро. Если бы так же четко бесперебойно работали наши поезда на земле! Есть чему поучиться у метрополитеновцев и нашему воздушному и морскому транспорту».

Герой Советского Союза В. С. Молоков[13].

Детский писатель Мартин Андерсен Нексе[14] написал:

«Много слышал я о Советском метрополитене, но то, что увидел, превзошло все ожидания. Это – величайшее сооружение нашего времени. Оно поражает своей красотой. Московский метрополитен является символом новой страны, новых людей, умеющих преодолевать все трудности и создавать сооружения, которые радуют трудящихся всего мира».

Один из видных работников Лондонского метро оставил такой отзыв:

«Даже беглый осмотр станций и поездка по части трассы позволяют мне сделать вывод о колоссальных удобствах, которые созданы для пассажиров Московского метрополитена. Я восхищен эскалаторами, освещением, вентиляцией, размерами и красотой станций вашего метро. Ничего подобного я нигде не видел».

Президент Чехословацкой республики доктор Эдуард Бенеш[15], делясь своими впечатлениями от метро, заявил:

«Я знаю лондонский и парижский метро. Сравнивая их с московским метрополитеном, я должен сказать, что ваше метро мне нравится больше. Архитектурное оформление поражает своим великолепием. С практической точки зрения оборудование метро также стоит на высоте. Хорошо сделаны вентиляция и освещение станций. В общем, для удобства пассажиров в метро здесь сделано больше, чем в других странах».

РГАНТД. Ф. 120. Оп. 3. Д. 512. Л. 272–280. Подлинник. Машинопись.

№ 3

Перестройка городского хозяйства Москвы на военный лад (1941–1942)[C]

«Мы должны немедленно перестроить всю нашу работу на военный лад, все подчинив интересам фронта и задачам организации разгрома врага».

И.В. Сталин. Из выступления по радио 3 июля 1941 г.: «Тыл и фронт нашей страны объединены в единый боевой лагерь».

(Из приказа Народного Комиссара Обороны И. Сталина 1 мая 1942 г.).

Нападение гитлеровской Германии нарушило мирный созидательный труд советского народа и вынудило его решительно и быстро переключить все свои силы и средства на одну всеобъемлющую цель – победу над фашистскими захватчиками.

Работники московского городского хозяйства и все трудящееся население столицы внесли свою немаловажную долю в это великое всенародное дело.

<…>[D]

Противовоздушная оборона.

Как только начались налеты вражеской авиации и на Москву посыпались зажигательные, а затем и фугасные бомбы, пришла в действие местная противовоздушная оборона (МПВС).

Охватывая весь город, эта большая и сложная организация, при помощи специального аппарата и формирований (в том числе – восстановительной службы), опираясь на организованное население, разрешила чрезвычайно ответственную и трудную задачу.

На предприятиях, в учреждениях и организация были созданы органы управления и связи МПВО, объединяемые районными и центральным штабом. Организация «групп самозащиты», трудящегося населения, круглосуточного дежурства и т.п. оказала незаменимую и серьезную помощь в деле МПВО.

Первой и грозной задачей МПВО явилась борьба с пожарами: враг пытался сжечь столицу Советской страны.

Отдельным самолетам противника все же удавалось иногда прорваться к Москве и вызвать очаги пожаров.

Противопожарная служба столицы работала по-военному, напряженно и героически выполняя свой трудный и опасный долг.

<…>[E]

Особенно большое значение в этом деле сыграл московский метрополитен.

Спустя три часа после речи товарища В.М. Молотова[16] по радио 22 июня 1941 г. метрополитен был объявлен на угрожаемом положении.

Была проведена большая работа по созданию лучших условий для укрытия населения в тоннелях и на станциях метрополитена. Предусмотрено было все до мелочей: топчаны, стеллажи, питьевые фонтаны, комнаты «матери и ребенка» на поверхности для приходящих в метрополитен до объявления воздушных тревог, кроватки для детей, медицинское и массово-политическое обслуживание населения. На всем протяжении тоннеля для удобства укрывавшихся был уложен деревянный настил, на который пошло несколько сот вагонов леса.

Метрополитеновцы работали четко. С момента объявления воздушной тревоги подготовка к принятию населения заканчивалась в три минуты.

В отдельные дни в метрополитене укрывалось до 400 тыс. человек, а за 6 ½ месяцев 1941 г. – более 13 млн. человек.

В тревожную ноябрьскую ночь 1941 года товарищ Сталин в сопровождении товарищей В.М. Молотова, Берия и других членов Правительства приехал на станцию «Маяковская». На станции спали сотни женщин и детей. Товарищ Сталин и сопровождавшие его лица медленно прошли по станции, осмотрели, как организовано укрытие населения. Многие видели в этот ночной час бодрствующего Сталина и с радостью и надеждой шептали детям: «Сталин с нами».

<…>[F]

РГАНТД. Ф. 120. Оп. 3. Д. 512. Л. 287–300. Подлинник. Машинопись.

№ 4

Третья очередь метрополитена (1940–1944)[G]

Строительство третьей очереди.

В суровое время войны все же продолжалось строительство новых линий метрополитена. В этом выразилась одна из многообразных форм помощи фронту и ярко проявилась Сталинская забота о нуждах трудящихся. На блестящие победы Красной Армии строители метрополитена откликнулись новыми трудовыми успехами.

Уже в период войны закончены Замоскворецкий и продолжение Покровского радиуса метрополитена 3-й очереди строительства.

Товарищ Сталин в своем приветствии коллективу метростроевцев в связи с окончанием строительства 3-й очереди метрополитена писал: «Строительство метрополитена в условиях войны имеет не только хозяйственное, культурное, но и оборонное значение. Партия и Правительство высоко ценят самоотверженный труд метростроевцев».

Невзирая на то, что орденоносный коллектив метростроя перед лицом угрожавшей опасности вынужден был из своей среды дать значительное пополнение действующей Красной Армии, в условиях невиданных трудностей военного времени, пополнив свои ряды женщинами и молодежью, старые кадровики метростроя с помощью новых кадров решили задачу.

Станция метро «Павелецкая» радиальная. Станция метро «Павелецкая» радиальная.РГАНТД. Ф. 120. Оп. 3. Д. 513. Л. 90. Рис. 130. Станция метро «Павелецкая» радиальная. РГАНТД. Ф. 120. Оп. 3. Д. 513. Л. 90. Рис. 130. |

Станция метро «Новокузнецкая». Станция метро «Новокузнецкая».РГАНТД. Ф. 120. Оп. 3. Д. 513. Л. 89. Рис. 129. Станция метро «Новокузнецкая». РГАНТД. Ф. 120. Оп. 3. Д. 513. Л. 89. Рис. 129. |

Замоскворецкий радиус в 6,3 км дважды пересекает Москву-реку и Водоотводный канал, что представляло громадные трудности технического порядка при строительстве. Не меньшие трудности преодолел коллектив строителей и на окончании Покровского радиуса. Там, на перегоне «Курская» – «Бауманская», трасса тоннеля совпадает со старым руслом подземной реки Чечеры, где приток воды у каждого щита в отдельные дни достигал 400 кубометров в час.

Открытый для эксплуатации 1 января 1943 г. Замоскворецкий радиус является продолжением горьковского радиуса через Замоскворечье и далее до завода Сталина. С открытием радиуса вошла в эксплуатацию только конечная станция «Завод имени Сталина», промежуточные две станции вступили в строй в ноябре 1943 года.

18 января 1944 года открылось движение на новом участке Покровского радиуса от Курского вокзала до станции «Измайловская», протяжением 7,2 км. В эксплуатацию вступили 3 станции – «Бауманская», «Сталинская» и «Измайловская», позже вошла в строй промежуточная станция «Электрозаводская». Этим закончилась 3-я очередь строительства.

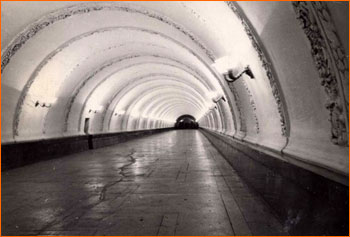

При строительстве третьей очереди метрополитена был целиком применен опыт, освоенный при строительстве первой и второй очереди. Впервые на третьей очереди были применены новые водозащитные конструкции – «зонты» из асбоцемента, обеспечивающие сухость станций. Тоннели под Москвой-рекой представляют собой выдающиеся современные сооружения, осуществленные новыми методами работ, без применения сжатого воздуха.

Наиболее замечательной станцией третьей очереди является станция «Измайловская», интересны также и «Новокузнецкая», и «Электрозаводская», и некоторые другие.

Станция «Измайловская» имеет две платформы с тремя путями. Это новый тип станции повышенной пропускной способности, рассчитанной на прибытие и отправление большого количества пассажиров – посетителей Измайловского стадиона.

Маршал Иосип Броз Тито[17], ознакомившись с Покровским радиусом, оставил следующую запись: «Московский метрополитен известен как кульминация техники строительства СССР. Но меня больше всего поразило, что во время войны сделаны огромные успехи. Это превосходит все, что я до сих пор видел».

Основные фонды Московского метрополитена в итоге строительства третьей очереди еще более усилились:

-

протяжение тоннеля по оси трассы – 38,5 км

-

количество станций – 29

-

количество эскалаторных лестниц – 64

-

количество вагонов – 278

Эксплуатация.

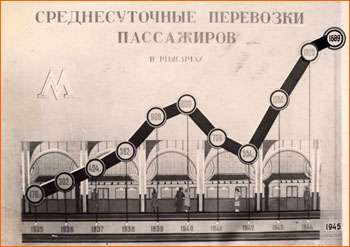

Суточная перевозка пассажиров на метрополитене в 1945 г. достигла 1,5 млн., а в 1946 г. – 1,8 млн. человек.

Среднесуточные перевозки пассажиров. Среднесуточные перевозки пассажиров.РГАНТД. Ф. 120. Оп. 3. Д. 513. Л. 92. Рис. 132. Среднесуточные перевозки пассажиров. РГАНТД. Ф. 120. Оп. 3. Д. 513. Л. 92. Рис. 132. |

На всех линиях метрополитена интенсивность пассажиропотоков чрезвычайно высока. Достаточно указать, что на 1 км эксплуатационной длины пути /в двухпутном начислении/ приходится в 1945 году 16,8 миллионов пассажиров. Это во много раз превышает соответственные данные заграничных метрополитенов.

С ростом пассажироперевозок и удельного веса метрополитена в перевозках городского транспорта, и, особенно, с открытием Замоскворецкого и Покровского радиусов резко усилилась работа центрального пересадочного узла метрополитена: станции «Охотный ряд», «Площадь Свердлова» и «Площадь Революции».

Часовой поток в одном направлении здесь достигал 12–13 тысяч, а максимум – 27 тысяч человек. Пересаживающиеся пассажиры загружали эскалаторы станции, они во много раз превышали потоки, образуемые входящими и выходящими пассажирами этих станций. Подобных оборотов не имела ни одна станция в мире: крупнейшая станция Лондонского метрополитена «Ливерпульстрит» пропускала в сутки лишь около 110 тыс. пассажиров, а наибольшая пересадочная станция того же метрополитена «Ватерлоо» имел пересадочный поток в 100 тыс. пассажиров. При таких потоках северный вестибюль станции «Охотный ряд» оказалось необходимым закрыть для входа и выхода пассажиров с тем, чтобы использовать эскалаторы, ведущие к станции «Площадь Свердлова» и «Охотный ряд», исключительно для пересадочных пассажиров, а всю посадку и высадку пассажиров на станции «Охотный ряд» производить через южный вестибюль.

По указанию Партии и Правительства в годы войны был проведен ряд дополнительных работ по совершенствованию центрального пересадочного узла. В январе месяце 1945 года был открыт для эксплуатации подземный переход между станциями «Охотный ряд» и «Площадь Свердлова», он существенно урегулировал положение и облегчил условия пересадки. Сооружение перехода дало возможность открыть северный вестибюль для входа и выхода пассажиров.

Крайне напряженной была работа станции «Площадь Революции», имевшей один наклонный эскалаторный ход и один вестибюль, в котором перекрещивались несколько мощных потоков. Вместе с тем на этой станции были очень перегружены эскалаторы, служащие для входа и выхода пассажиров и ведущие к станциям Покровского и Горьковского радиусов. Загрузка эскалаторов, ведущих к станции «Площадь Свердлова», достигала в час максимума 23,8 тыс. пассажиров, а эскалаторов, ведущих к станции «Площадь Революции» – 29,2 тыс., при этом потоки перекрещивались между собой в вестибюле.

Переход между станциями метро «Площадь Революции» и «Площадь Свердлова». Переход между станциями метро «Площадь Революции» и «Площадь Свердлова».РГАНТД. Ф. 120. Оп. 3. Д. 513. Л. 92. Рис. 133«б». Переход между станциями метро «Площадь Революции» и «Площадь Свердлова». РГАНТД. Ф. 120. Оп. 3. Д. 513. Л. 92. Рис. 133«б». |

Переход между станциями метро «Охотный ряд» и «Площадь Свердлова». Переход между станциями метро «Охотный ряд» и «Площадь Свердлова».РГАНТД. Ф. 120. Оп. 3. Д. 513. Л. 92. Рис. 133«а». Переход между станциями метро «Охотный ряд» и «Площадь Свердлова». РГАНТД. Ф. 120. Оп. 3. Д. 513. Л. 92. Рис. 133«а». |

Введенный в эксплуатацию в 1946 г. дополнительный переход между платформами станций «Площадь Революции» и «Площадь Свердлова» значительно улучшил положение для пересадочных пассажиров.

А заканчивающийся строительством 2-ой наклонный ход станции «Площадь Революции» в сторону Китай-города создаст нормальные условия для работы станции «Площадь Революции» и особенно для вестибюля.

Законченные работы по расширению и реконструкции существовавших переходов на станции «Библиотека имени Ленина» – «Калининская» коренным образом разрешили проблему второго пересадочного узла и создания нормальных условий для пассажиров, едущих с пересадкой на этих станциях.

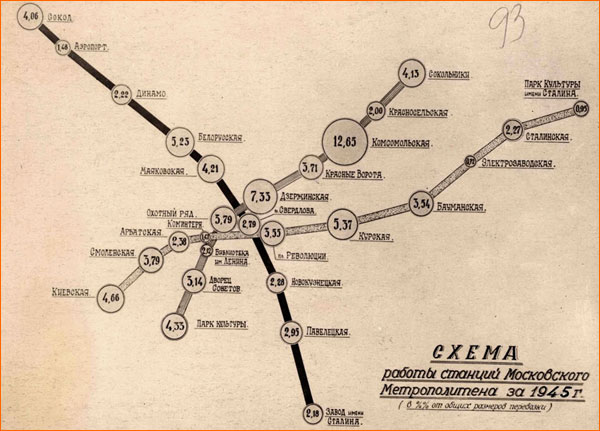

Произведенное 22 августа 1946 г. обследование пассажиропотоков на метрополитене показало, что перевозки метрополитена имеют свою специфику.

Наибольшее количество пассажиров на метрополитене дает вечерний час от 17 до 18 часов в отличие от других видов городского транспорта, где максимальным является утренний час. Это свидетельствует о том, что начало работы учреждений в разное время дало свои результаты, и утренний час максимума несколько рассредоточился.[H] В максимальный час от 17 до 18 часов метрополитен перевозит 7,2%, что превышает среднюю нагрузку на 36%. Во второй утренний час от 7 до 8 ч метрополитен перевозит 5,7% суточных перевозок, превышая уже среднюю, и до 21 часа перевозки превышают среднесуточную нагрузку; таким образом, лишь до 7 часов утра и после 9 часов вечера на метрополитене пассажиропотоки ниже среднесуточной нагрузки.

Утром наиболее загруженными являются направления, идущие к центру, а в вечерние часы – наоборот.

Наибольшее количество пассажиров дают привокзальные станции метрополитена. Суточная посадка на станции «Комсомольская» составляет 197,2 тысячи, на станции «Киевская» – 87,9 тысяч, «Курская» – 95,4 тысячи, «Белорусская» – 100,7 тысяч, «Павелецкая» – 73,5 тысяч.

Станциями с большим пассажиропотоком являются «Сокольники» (78,0 тыс.) и «Парк культуры» (81,6 тыс.). Эти станции, являясь конечными и находясь у двух крупнейших парков столицы, привлекают большое количество пассажиров, особенно летом.

Особо следует отметить конечную станцию Горьковского радиуса – «Сокол». Сюда подвозят пассажиров с окраин троллейбусы и автобусы. В результате с этой станции отправилось за сутки 84,9 тыс. пассажиров.

Большое количество пассажиров отправляется с центральных станций: «Дзержинская» – 78,0 тыс.; «Охотный ряд» – 101,9 тыс.; «Площадь Революции» – 77,7 тыс.; «Маяковская» – 67,8 тыс.

Наименьшее количество пассажиров дала станция «Электрозаводская» – 15,4 тысячи.

Существующая схема линий Московского метрополитена (три диаметра) дает возможность пассажирам осуществлять пересадки в 24-х направлениях.

Схема работы станций московского метрополитена за 1945 г. Схема работы станций московского метрополитена за 1945 г.РГАНТД. Ф. 120. Оп. 3. Д. 513. Л. 93. Рис. 134. Схема работы станций московского метрополитена за 1945 г. РГАНТД. Ф. 120. Оп. 3. Д. 513. Л. 93. Рис. 134. |

В следующей таблице приведено количество пересадочных пассажиров по отдельным направлениям за 23 августа 1946 г.

|

Направление

|

Количество пассажиров (в тыс.)

|

|

«Сокол» – «Парк культуры»

|

18,8

|

|

«ЗИС» – «Парк культуры»

|

6,7

|

|

«Сокол» – «Сокольники»

|

68,2

|

|

«ЗИС» – «Сокольники»

|

37,6

|

|

«Сокольники» – «Сокол»

|

68,6

|

|

«Парк культуры» – «Сокол»

|

17,3

|

|

«Киевская» – «Сокол»

|

20,5

|

|

«Измайловская» – «Сокол»

|

36,8

|

|

«Сокольники» – «ЗИС»

|

36,1

|

|

«Парк культуры» – «ЗИС»

|

6,9

|

|

«Киевская» – «ЗИС»

|

13,2

|

|

«Измайловская» – «ЗИС»

|

14,1

|

|

«Сокольники» – «Киевская»

|

36,1

|

|

«Парк культуры» – «Киевская»

|

4,5

|

|

«Сокольники» – «Измайловская»

|

13,5

|

|

«Парк культуры» – «Измайловская»

|

10,5

|

|

«Сокол» – «Измайловская»

|

37,8

|

|

«ЗИС» – «Измайловская»

|

14,0

|

|

«Сокол» – «Киевская»

|

20,0

|

|

«ЗИС» – «Киевская»

|

12,1

|

|

«Киевская» – «Сокольники»

|

39,5

|

|

«Измайловская» – «Сокольники»

|

13,7

|

|

«Киевская» – «Парк культуры»

|

4,9

|

|

«Измайловская» – «Парк культуры»

|

8,8

|

|

|

560,2

|

Количество пересадочных пассажиров составляет по отношению к общей посадке за этот день (1750,8 тысяч пассажиров) 32%.

На метрополитене имеется 5 пересадочных станций: «Площадь Свердлова», «Библиотека имени Ленина», «Калининская», «Охотный ряд», «Площадь Революции». Наибольший пассажирооборот из пересадочных станций имеет по данным обследования за сутки станция «Площадь Свердлова» – 532,4 тысяч и наименьшее «Калининская» – 151,4 тысяч.

Средняя длина поездки пассажира на метрополитене определена на основе обследования в 5,5 км. Необходимо сказать, что пассажиры пользуются метрополитеном не только на длинные расстояния, но и на короткие. Что же касается участка «Комсомольская» – «Дзержинская», то здесь подавляющее количество пассажиров городского транспорта пользуется метрополитеном.

Обследование показало, что наполнение подвижного состава за час максимума на отдельных перегонах доходит по Кировско-Фрунзенскому диаметру до 145 человек, по Арбатско-Покровскому диаметру – до 190 человек, превышая проектное наполнение на 20 человек, и по Горьковско-Замоскворецкому диаметру до 172 человек, на уровне проектного наполнения. Имея в виду, что приведенные данные являются средним за час, и допуская, что в числе максимума имеются свои пики, превышающие средние данные на 30–40%, становится очевидным переполнение вагонов.

В период войны сеть метрополитена возросла более чем в полтора раза. Метрополитен стал одним из основных средств массового сообщения по городу, перевозя около 2 млн. пассажиров в сутки. Между тем парк подвижного состава не увеличивался с 1940 г. Метрополитен начал работать с перегрузкой подвижного состава.

Недостаточность существующего парка вагонов принудила несколько снизить частоту движения поездов на Кировско-Фрунзенском диаметре до 22,5 пар, против 34 пар в час в 1940 году, и на новых линиях 2-й и 3-1 очереди пустить 4-х вагонные составы вместо 6-ти вагонных. Вследствие этого поезда метрополитена шли переполненными. Требовалась исключительная организованность и четкая работа персонала эксплуатации, чтобы безупречно обслуживать огромные потоки пассажиров, заполняющие станционные помещения метрополитена.

Путем улучшения эксплуатации удалось поднять суточный пробег вагонов, сократить простои вагонов в ремонте и увеличить межремонтные пробеги, в результате чего коэффициент использования подвижного состава вырос в 1946 г. до 0,89.

99,9% поездов следуют строго по графику. Эксплуатационная скорость, несколько снизившаяся во время войны в связи с трудностями топлива и электроснабжения, достигла в 1946 г. довоенного уровня и составляет 34,6 км в час.

В 1946 г. подвижной состав метрополитена увеличился на 25%.

Но наполнение вагонов пока остается все же чрезмерным.

Значительные успехи достигнуты на метрополитене в борьбе за экономию электроэнергии: если в 1935 году на тягу поездов на каждый тонно-километр затрачивалось 67,2 ватт-часа электроэнергии, в 1940 г. – 53,9 ватт-часа, то в 1945 году затрачивалось 45,1 ватт-часа.

Растет производительность труда: в 1935 г. на 1 км пути приходилось 245 работников метрополитена, в 1940 г. – 188, а в 1940 г. – 141 чел.

За 12 лет метрополитен перевез свыше 4 млрд пассажиров.

Двенадцать лет успешной работы и большого роста, особенно – четыре года работы и роста в условиях Великой войны, свидетельствует о безупречности системы.

3265 работников метрополитена имеют награды. За время войны Московский метрополитен 12 раз получал переходящее знамя Государственного Комитета Обороны, а после войны переходящее знамя вручено метрополитену на длительное хранение.

На очереди дальнейшего улучшения эксплуатации и новое строительство (четвертая кольцевая линия).

РГАНТД. Ф. 120. Оп. 3. Д. 512. Л. 314–320. Подлинник. Машинопись.

№ 5

Послевоенная пятилетка городского хозяйства Москвы (1946–1950)[I]

<…>[J]

Городской транспорт.

Пятилетним планом предусматривается восстановление довоенного уровня работы городского транспорта Москвы и дальнейшее большое его развитие, что должно обеспечить коренное улучшение обслуживания населения пассажирскими и грузовыми перевозками.

Работник городского транспорта должны приложить серьезные усилия к улучшению работы трамвая, троллейбуса и автобуса. При существующем подвижном составе можно значительно увеличить перевозки пассажиров путем более правильного распределения вагонов машин по маршрутам, улучшения эксплуатации и ремонта подвижного состава.

Предусмотренные развитие метрополитена, увеличение подвижного состава метрополитена, трамвая, троллейбуса и автобуса обеспечивают увеличение перевозок пассажиров в 1950 г. до 3350 млн. чел., что превысит на 27% уровень 1940 г.[K]

В текущем пятилетии будет продолжаться строительство 4-й очереди Московского метрополитена с вводом в эксплуатацию участка «Курский вокзал» – «Центральный парк культуры и отдыха»[L] в 1948 г. и участка «Курский вокзал» – «Комсомольская площадь»[M] в 1950 г., а строительство всей кольцевой линии метро должно быть закончено в 1952 г.

К концу пятилетки подвижной состав метрополитена будет удвоен[N] что даст возможность перевести движение на шестивагонные поезда и повысить частоту движения до 34 пар поездов в час максимально по всем направлениям.

Новый модернизированный вагон типа "Г" допускает максимальную скорость движения в 75 км в час (против 65 км существующих вагонов).

Предусматривается также увеличение мощности тяговых подстанций метрополитена и увеличение пропускной способности автоблокировки.

<…>[O]

РГАНТД. Ф. 120. Оп. 3. Д. 512. Л. 337–337 об. Подлинник. Машинопись.

[A] Из Главы VII «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Москвы в период социалистической индустриализации и коллективизации (1926–1934)».

[B] Из Главы VIII «Москва на путях сталинского генерального плана реконструкции в предвоенный период (1935–1941)».

[C] Из Главы IХ. (Название главы IХ в монографии отсутствует).

[D] Опущен фрагмент документа, не содержащий информацию по теме публикации.

[E] Опущен фрагмент документа, не содержащий информацию по теме публикации.

[F] Опущен фрагмент документа, не содержащий информацию по теме публикации.

[G] Из Главы IХ. (Название главы IХ в монографии отсутствует).

[H] Вечернее рассредоточение относится только к трудовым поездкам. Культурно-бытовое, наоборот, концентрируется вечером.

[I] Из Главы Х. Тридцатилетие советского городского хозяйства Москвы и послевоенная сталинская пятилетка.

[J] Опущен фрагмент документа, не содержащий информацию по теме публикации.

[K] Это дает 670 поездок в год на 1 жителя, т. е. рост подвижности населения на 10–11% против довоенного времени.

[L] Протяжение – 7,5 км. Промежуточные станции: «Таганская», «Павелецкая», «Серпуховская», «Калужская».

[M] Четыре станции этого полукольца будут расположены на местах пересечений с существующими диаметральными линиями метрополитена и явятся пересадочными.

[N] Вагоны метрополитена производит Мытищенский вогоностроительный завод.

[O] Опущен фрагмент документа, не содержащий информацию по теме публикации.

[1] «СУ РСФСР», 1931, № 51, ст. 379.

[2] КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК, т. 5: 1929–1932, Москва 1984, с. 313–327.

[3] Фомин Иван Александрович (1872–1936). Русский и советский архитектор, преподаватель, историк архитектуры.

[4] Душкин Алексей Николаевич (1904–1977). Советский архитектор и градостроитель. Член-корреспондент Академии архитектуры СССР (1950). Лауреат трёх Сталинских премий второй степени (1941, 1946, 1949).

[5] Каганович Лазарь Моисеевич (1893–1991 ). Российский революционер, советский государственный и партийный деятель, близкий сподвижник Сталина. Кандидат в члены ЦК РКП(б) (1923–1924), член ЦК партии (1924–1957), член Оргбюро ЦК ВКП(б) (1924–1925, 1928–1946), секретарь ЦК ВКП(б) (1924–1925, 1928–1939), кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б) (1926–1930), член Политбюро (Президиума) ЦК (1930–1957).

[6] Хрущёв Никита Сергеевич (1894–1971). Первый секретарь ЦК КПСС (1953–1964). Председатель Совета Министров СССР (1958–1964). Герой Советского Союза, трижды Герой Социалистического Труда.

[7] Лихтенберг Яков Григорьевич (1899–1982). Советский архитектор. Лауреат Сталинской премии второй степени (1941).

[8] Ревковский Юрий Александрович (1907–…). Советский архитектор. Автор проектов станций метро «Охотный ряд» и «Динамо».

[9] Боров Н.Г. – художник.

[10] Замский Григорий Самуилович (Самойлович). (1903–1984). Художник-оформитель, график, живописец.

[11] Чечулин Дмитрий Николаевич (1901—1981. Советский архитектор, главный архитектор города Москвы (1945–1949 ). Академик АХ СССР (1979). Народный архитектор СССР (1971). Герой Социалистического Труда (1976). Лауреат трёх Сталинских премий (1941, 1949, 1953).

[12] Булганин Николай Александрович (1895–1975). Советский государственный и военный деятель. Член Президиума (Политбюро) ЦК КПСС (1948–1958, кандидат в члены с 1946 года), член ЦК партии (1937–1961, кандидат с 1934). Маршал Советского Союза (1947–1958).

[13] Молоков Василий Сергеевич (1895–1982). Генерал-майор авиации (1940). Полярный лётчик. Третий Герой Советского Союза, участник операции по спасению экспедиции парохода «Челюскин». Трижды кавалер ордена Ленина. Дважды кавалер ордена Красного знамени.

[14] Андерсен-Нексё Мартин (дат. Martin Andersen Nexø (настоящая фамилия — Андерсен). (1869–1954). Датский писатель-коммунист, один из основателей Коммунистической партии Дании. Последние годы жизни провёл в ГДР.

[15] Бенеш Эдвард (1884–1948). Государственный и политический деятель Чехословакии (Чехии). Второй президент Чехословакии (1935–1948). Один из руководителей движения за независимость Чехословакии в годы Первой мировой войны. Министр иностранных дел Чехословакии (1918–1935). Руководитель чехословацкого зарубежного Сопротивления в годы Второй мировой войны.

[16] Молотов Вячеслав Михайлович (настоящая фамилия Скрябин). (1890–1986). Советский политический деятель. Герой Социалистического Труда (1943). Глава советского правительства (1930–1941). Нарком и министр иностранных дел (1939–1949, 1953–1956).

[17] Броз Тито Иосип (1892–1980). Лидер Югославии с конца Второй мировой войны до своей смерти (1945–1980). Маршал (1943). Президент страны (1953–1980).