Виртуальная выставка «Каким он парнем был…». К 85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина

Виртуальная выставка:" Чемпион мира и человек науки".

Публикация:"Из истории Группы изучения реактивного движения".

Публикация:"Московская планерная школа".

Медицинская служба в партизанских отрядах

1943 год.

МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА В ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДАХ

Партизанское движение, зародившееся с началом Великой Отечественной войны на оккупированных немецкими войсками территориях, к 1943 году выросло до огромных масштабов. Оно внесло значительный вклад в разгром немецко-фашистский войск и их союзников, в достижение Победы.

К концу 1943 года партизанские отряды приобрели структуру военной организации – партизанские соединения с соответствующими подразделениями и службами. Одной из сторон деятельности партизанских отрядов, кроме основной - выполнения боевых задач по изгнанию и уничтожению немецких оккупантов, была организация медико-санитарной службы для лечения партизан, получивших ранения в боестолкновениях и проведения лечебно-профилактических мероприятий в партизанских отрядах и среди местного населения в освобожденных районах. Организация медицинской службы в различных партизанских отрядах имела свои отличия в зависимости от ряда факторов (население, особенности местности, расположение относительно населенных пунктов, городов и др.), но имелись и общие черты, которые можно проследить в публикуемых документах из фонда Центрального научно-исследовательского института санитарного просвещения (ЦНИИСП) Министерства здравоохранения СССР, находящихся на постоянном хранении в РГАНТД (Ф. 178). Эти документы дают возможность представить типичную картину организации медико-санитарной службы на примере партизанских отрядов, действующих на территории Белоруссии.

В 1943 году на оккупированной территории Белоруссии сложилась тяжелая санитарно-эпидемиологическая обстановка. Ее состояние описывается сотрудником Института Родманом Б.Р. в статье «Санитарное просвещение в Минске и Минской области в годы ВОВ[1] и первый послевоенный период» (выдержка из текста статьи печатается без сокращений и с сохранением орфографии).

<С захватом Белоруссии немецкими оккупантами всякая культурная жизнь города была резко оборвана. Богатая сеть лечебно-профилактических учреждений, выросшая за годы советской власти по всей Белоруссии и особенно в Минске была уничтожена. Санитарно-профилактические мероприятия по охране здоровья были заменены уточненной системой уничтожения населения, сознательным насаждением и распространением среди населения эпидемических и других заболеваний.

«Помимо распространения сыпного тифа среди населения в концентрационных лагерях в районе местечка Озаричи оккупанты насаждали сыпной тиф и в населенных пунктах других районов Полесья. Нами установлено, что в декабре 1943 г. в дер. Васьковку Мозырского района немцы завезли две машины с сыпнотифозными больными из Житковичского лагеря и разместили в жилых домах села. Через несколько дней из дер. Васьковки двое сыпнотифозных больных были немцами перевезены в дер. Антоновка-Каменская Мозырского района и помещены в квартиру председателя колхоза. В результате этих мероприятий сыпной тиф получил большое распространение». (Габрилович М.А. «Санитарные последствия гитлеровской оккупации БССР и первоочередные мероприятия по ликвидации этих последствий»).

Одновременно широко проводилось сжигание инфекционных больных вместе с помещением, в котором они находились. (д-р Швец «Воспоминания о санитарном просвещении в партизанских отрядах». «Гэто[2] в Минске», издание 1945 г).

«Санитарные» мероприятия по борьбе с сыпным тифом проводились лишь в целях ограждения благополучия самих немцев. Мерами «профилактики» были угрозы тяжелых наказаний для всех тех, кто осмелился бы нарушать строгую изоляцию, которой подвергались целые группы населения, если среди них находился инфекционный больной.

Разнообразная деятельность Минской городской санитарно-эпидемиологической станции во время оккупации свелась к функциям похоронного бюро. Главной обязанностью с/эпидстанции был вывоз из городской тюрьмы трупов людей, замученных немцам, при этом сами же санитарные работники занимались рытьем могил. Никаких профилактических прививок не производилось ни среди взрослого населения, ни среди детского населения.

Но зато в Минске широко практиковалось использование школьников в качестве доноров и в целях пересадки кожи, в связи с чем, многие родители перестали посылать детей в школы.

Понимая всю тяжесть существовавшего положения многие медицинские работники, которые по тем или иным причинам не успели уйти в Красную Армию, вели напряженную и мужественную работу по лечению населения, часто скрывая своих больных.

А в 1942–1943 гг., когда выросли и окрепли партизанские отряды, именно они стали организаторами лечебно-профилактических мероприятий среди местного населения.>

РГАНТД. Ф.178. Оп.1. Д.346. Л.1-3.

Об организации лечения раненых и проведении лечебно-профилактический мероприятий в партизанских отрядах идет речь в представленном в Ученый совет отчете сотрудника Института Свердлова С.М. (других сведений об авторе отчета не выявлено). Отчет представляет собой подлинник, машинопись, заголовки разделов сделаны вручную акварелью, иллюстрации выполнены на ватманской бумаге карандашом. Отчет состоит из 10 разделов, сопровождаемых рисунками.

Текст публикуемого документа приведен в соответствие современным правилам орфографии и пунктуации.

Подбор документов и вводная статья – Смирнов В.М.

Перевод текста документа в цифровую форму - Матвеева А.В.

Сканирование рисунков – Новиков С.Л.

Медико – санитарная служба

В партизанских условиях непрерывных боев, блокировок, далеких переходов, частой смены стоянок, лечение больных и раненых было делом сложным и трудным. Особенно тяжелое положение раненых было в зиму 1941 – 1942 год. На том этапе, когда партизанское движение представлялось в виде мелких групп и небольших отрядов, нельзя было выделить большого количества людей для охраны и ухода за больными и ранеными.

Медицинских работников не было. Нередко раненые и больные оставались инвалидами, или умирали от таких ранений и болезней, которые в нормальных условиях могли быть легко излечимы. Были случаи, когда раненые попадали в руки врага и после мучительных пыток расстреливались. К тому же наличие раненых сковывало маневренность и боевую деятельность отрядов. С расширением партизанского движения и увеличения масштаба боевых действий, количество раненых растет, но с другой стороны создаются большие возможности для их лечения.

Где лечили

При отрядах лечили легко раненых в «Ялте» (Ялтой называли глухие кличевские леса и болота). Лечить тяжело раненых при отрядах было невозможно и с точки зрения боевой деятельности и успешности лечения, а поэтому с лета 1942 года в «Ялте» был оборудован для группы отрядов Рогачевского и Журавичского районов лазарет. Лазарет размещен был в землянках. Каждый отряд для ухода и охраны раненых выделял группу бойцов. Продукты доставляли те отряды, чьи были раненые, или бойцы из охраны лагеря самостоятельно заготавливали для раненых продукты. Во главе лазарета стоял комендант. Ответственный за лечение больных и раненых был медработник, обыкновенно врач. Комендант отвечал за охрану и порядок лазарета.

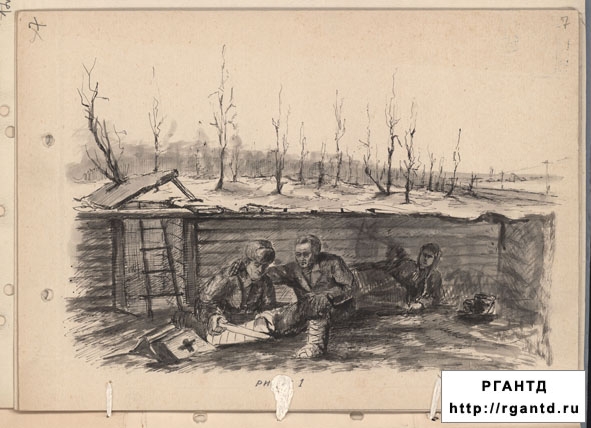

Потайные лазареты. Некоторые партизанские отряды, наряду с «Ялтой» устраивали потайные лазареты в ряде других мест. Типичным потайным лазаретом был лазарет около д. Химы, Столпнянского сельсовета Рогачевского района – Болотнянка, с трех сторон окруженная небольшим кустарником. Вокруг – чистое поле. Маскировка была прекрасная. Фрицам[3] и бобикам[4] не приходило в голову, что рядом, около деревни, существует партизанский лазарет.

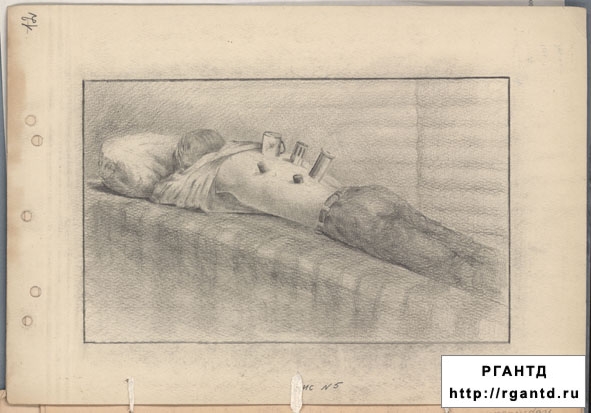

РГАНТД Ф.178. Оп.1. Д.349. На обороте рис. 1 (Л.7об.)"> Партизанский подземный лазарет 265 отряда около деревни Химы Рогачевского р-на. Фельдшер Михаил делает перевязку раненому партизану Григорию, лежит партизанка Маруся. РГАНТД Ф.178. Оп.1. Д.349. На обороте рис. 1 (Л.7об.)"> Партизанский подземный лазарет 265 отряда около деревни Химы Рогачевского р-на. Фельдшер Михаил делает перевязку раненому партизану Григорию, лежит партизанка Маруся.РГАНТД Ф.178. Оп.1. Д.349. На обороте рис. 1 (Л.7об.) Партизанский подземный лазарет 265 отряда около деревни Химы Рогачевского р-на. Фельдшер Михаил делает перевязку раненому партизану Григорию, лежит партизанка Маруся. РГАНТД Ф.178. Оп.1. Д.349. На обороте рис. 1 (Л.7об.) |

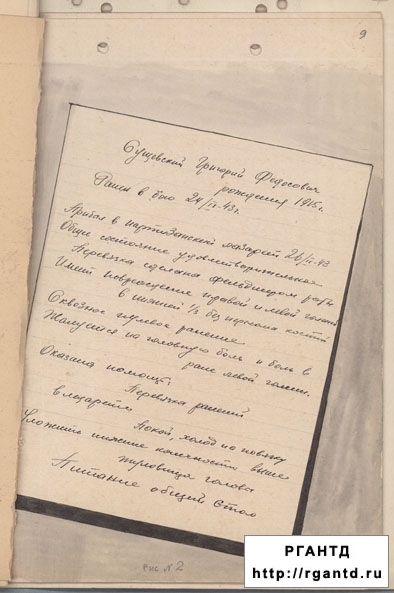

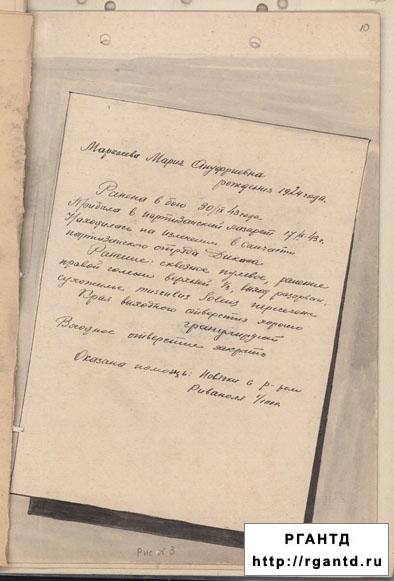

Химовский подземный лазарет был оборудован группой партизан в течение 3–х дней и 28 сентября 1943 года начал свою работу. Обслуживающий персонал лазарета состоял из фельдшера Усевича, санинструктора и пяти бойцов – санитаров. Первым пациентом в подземном лазарете был раненый боец Сущевский Григорий Федосович. Как проходило лечение раненых, показывает запись фельдшера т. Усевича.

|

|

Лечение по деревням. Некоторых раненых лечили по деревням у родственников, знакомых и связных. Это было более опасно, так, как в любую минуту могли явиться по доносу гестаповцев или изменники, или немцы.

Отправка раненых в Москву. Во второй половине 1942 года создалась возможность значительную часть раненых отправлять на лечение в Москву на самолете.

Отправка в Москву раненых имела большое политическое и моральное значение. Во–первых, - спасали десятки драгоценных жизней, во–вторых, - облегчало отряды. А главное то, что Родина не забывала партизан и заботилась о них.

Кто лечил

Лечили больных и раненых медсестры, фельдшера, санинструктора, в некоторых отрядах были врачи, но хирурги были большой редкостью.

Основная масса медработников шла в отряды добровольно. Иногда их выручали из фашистского плена, как например, из Гадиловичского лагеря военнопленных были выручены четыре медработника. Некоторых медработников брали в отряд в порядке мобилизации.

Специалисты – медики оказывали неоценимую услугу раненым. Они пользовались большим уважением в среде бойцов и командиров.

При помощи специалистов готовились кадры санитаров из самих партизан: например, в 3–й Рогачевской бригаде зубной врач Дучко Стефа организовала курсы по подготовке санитаров отделений, в задачу которых входило – выноска раненых с поля боя и оказания первой помощи. По примеру Дучко во всех отрядах были проведены курсы по подготовке кадров – санитаров.

Расстановка медицинских кадров по отрядам была очень разношерстная: в одном отряде – хирург, в другом – терапевт, в третьем – зубной врач, в четвертом – акушерка, где – зубной техник, где – медсестра.

В одном отряде – 2–3 врача, в другом здравоохранение было предоставлено санитарам, окончившим «лесной медицинский институт».

Какие были заболевания

Как ни странно, партизанская жизнь мало давала заболевания. Болеть и лечиться много не приходилось не позволяла обстановка.

Были заболевания гриппом, воспалением легких, одиночные случаи сыпным тифом, чесоткой, желудочные заболевания, связанные с потреблением болотной воды, фурункулезом /по- партизански «скулья»/, заболевание десен.

Ранения были самые разнообразные.

Как лечили

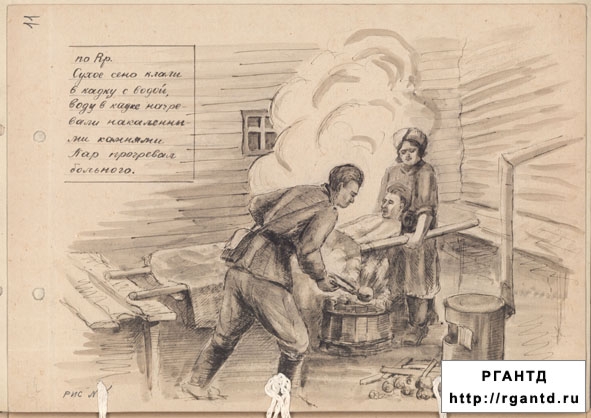

ГРИПП – прибегали к прогреванию.

.

РГАНТД Ф.178. Оп.1. Д.349.На обороте рис. 4 (Л.11)"> Терапевтический» партизанский кабинет. РГАНТД Ф.178. Оп.1. Д.349.На обороте рис. 4 (Л.11)"> Терапевтический» партизанский кабинет.РГАНТД Ф.178. Оп.1. Д.349..На обороте рис. 4 (Л.11) Терапевтический» партизанский кабинет. РГАНТД Ф.178. Оп.1. Д.349..На обороте рис. 4 (Л.11) |

ВОСПАЛЕНИЕ ЛЕГКИХ – назначали банки, тем и заканчивалось лечение.

.РГАНТД Ф.178. Оп.1. Д.349.На обороте рис. 5 (Л.12)" Банки» по-партизански .РГАНТД Ф.178. Оп.1. Д.349.На обороте рис. 5 (Л.12)" Банки» по-партизански.РГАНТД Ф.178. Оп.1. Д.349.На обороте рис. 5 (Л.12) Банки» по-партизански .РГАНТД Ф.178. Оп.1. Д.349.На обороте рис. 5 (Л.12) |

ЖЕЛУДОЧНО – КИШЕЧНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.

Больного заставляли несколько дней голодать, давали отвар сухой черники, сухари, овсяную кашу, отвар ольховой коры по столовой ложке 3 раза в день.

ЧЕСОТКУ – добывали березовый деготь, добавляли немного соли и натирали больных.

ФУРУНКУЛЕЗ – давали больному порошки чистой серы по 0,3 – 3 раза в день, а также делали «партизанскую мазь» для этого варили:

Rp. Пчелиный воск , жир, аа еловая смола[5] .

ЗАБОЛЕВАНИЕ ДЕСЕН – варили отвар из сосновых игл. Давали пить по одной столовой ложке 3 раза в день. Десны смазывали соленым раствором. Давали полоскание – отвар дубовой коры.

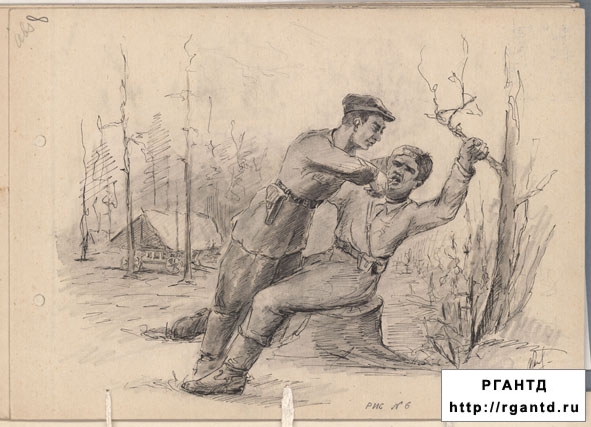

ЗУБНЫЕ БОЛЕЗНИ – в первое время лечили путем удаления зубов сапожными плоскозубцами или клещами. В последствии появились зубные кабинеты, где лечили зубы и даже вставляли их.

РГАНТД Ф.178. Оп.1. Д.349.На обороте рис. 6 (Л.8)" Лесо-зубо кабинет. РГАНТД Ф.178. Оп.1. Д.349.На обороте рис. 6 (Л.8)" Лесо-зубо кабинет. РГАНТД Ф.178. Оп.1. Д.349.На обороте рис. 6 (Л.8) Лесо-зубо кабинет. РГАНТД Ф.178. Оп.1. Д.349.На обороте рис. 6 (Л.8) |

ЛЕЧЕНИЕ РАНЕНЫХ – На ранениях в мягкие ткани делали повязку с солевым раствором 0,85%. При переломе костей – шинировали палочками или дощечками. Вместо ваты применяли мох. Впоследствии, с приходом в отряд медперсонала, с приобретением Инструментария и перевязочного материала стали производить операции, ампутации, рассечение ран и т.д. Оперировать приходилось на телеге, на земле, или в деревенской темной хате. Наркоз – большие дозы самогона.

Перевязочный материал и медикаменты

В качестве перевязочного материала были использованы бинты, марля, простыни, наволочки, парашюты, крестьянское полотно. Перевязочный материал и медикаменты собирали у населения, или приносили с собой приходившие в отряды медработники, или использовали трофейные, а иногда добывали у немцев через своих связных, в обмен на сало и яйца.

Профилактические мероприятия

Наряду с лечением больных и раненых большое внимание уделялось профилактике.

ПРОБЛЕМА ВОДЫ

Проблема воды была всегда острой, особенно в зиму 1941 – 1942 года, когда располагались в посадках молодняка. Воду добывали посредством плавки снега. Вода была пресная, с пригарью, невкусная, с запахом смолы и серы. Эту воду и пили и потребляли для варки пищи и мытья. В тех случаях, когда нельзя было расположиться около хороших водных источников, располагались возле болота.

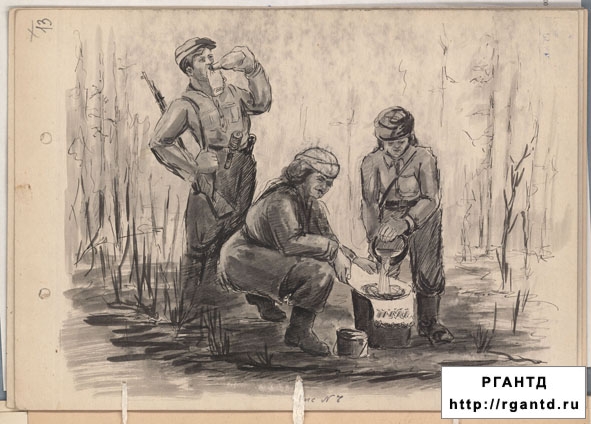

Вода, в этих случаях, была настолько грязной, что потреблять ее можно было предварительно процедив через тряпку.

Партизаны: Валя, Аня и Костя фильтруют воду. Партизаны: Валя, Аня и Костя фильтруют воду.РГАНТД Ф.178. Оп.1. Д.349.На обороте рис. 7 (Л.13) Партизаны: Валя, Аня и Костя фильтруют воду. РГАНТД Ф.178. Оп.1. Д.349.На обороте рис. 7 (Л.13) |

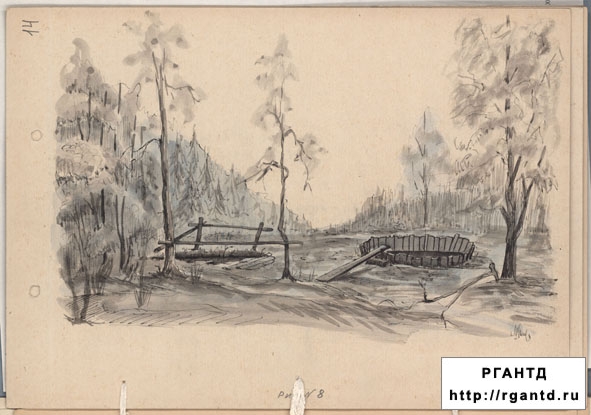

На местах партизанских стоянок устраивали колодцы.

Партизанские колодцы. Партизанские колодцы.РГАНТД Ф.178. Оп.1. Д.349.На обороте рис. 8 (Л.14) Партизанские колодцы РГАНТД Ф.178. Оп.1. Д.349.На обороте рис. 8 (Л.14) |

Баня

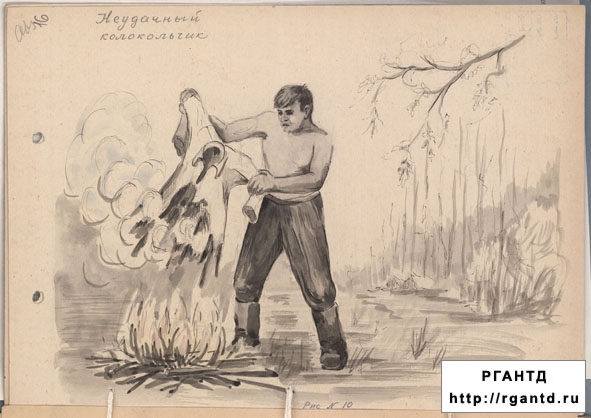

До весны 1942 года в бане не мылись. Избавлялись от насекомых посредством прожаривания белья над костром – так называемая «баня - колокольчик».

|

Эта операция требовала «высокого мастерства». Новички в этом деле частенько получали «неудачный колокольчик».

В руках оставался один воротник, а остальное сгорало вместе с насекомыми.

|

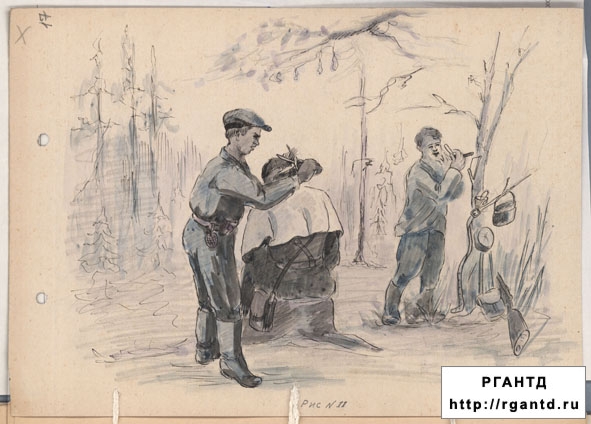

Лесная парикмахерская

В рамках возможного, командование отряда добивалось, чтобы бойцы были аккуратные, подстриженные и побритые. В тесной парикмахерской были свои специалисты, которые и подстригали и брили, где-нибудь на пеньке, или в землянке.

|

РГАНТД. Ф.178. Оп.1. Д.349. Л. 1-17. Подлинник. Машинопись, карандаш, акварель.

<p><small><a name="01"></a><a href="#b01">[1]</a> ВОВ - Великая Отечественная война</small></p>

[1] ВОВ – Великая Отечественная война

[2]так в тексте

[3] фриц - фронтовое прозвище немцев (нем. Fritz)

[4]бобик – то же, что и «фриц»

[5] так в тексте