Виртуальная выставка «Каким он парнем был…». К 85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина

Виртуальная выставка:" Чемпион мира и человек науки".

Публикация:"Из истории Группы изучения реактивного движения".

Публикация:"Московская планерная школа".

Дню Победы посвящается: «Городской общественный транспорт. Взгляд из военного 1943 г.»

Дню Победы посвящается

Городской общественный транспорт.

Взгляд из военного 1943 г.

Российский государственный архив научно-технической документации продолжает публикацию архивных документов, связанных с периодом Великой Отечественной войны. Значительное количество документов периода

На сей раз вниманию предлагается любопытный с нашей точки зрения документ – отчет «Принципиальные установки по восстановлению и реконструкции городского пассажирского транспорта в послевоенный период», подготовленный Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова в 1943 г.

Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова была основана в 1931 г. в Москве, как научно-исследовательский центр по жилищно-коммунальному хозяйству, и состояла в ведении Министерства коммунального хозяйства РСФСР. Основными задачами АКХ являлись: разработка вопросов развития жилищно-коммунального хозяйства с целью повышения производительности труда на коммунальных предприятиях, удешевления услуг населению за счёт широкой механизации работ, автоматизации технологических процессов, усовершенствования технологии и организационно-технического уровня эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства и др.

Что же представляла собой система общественного транспорта довоенного периода, каким разрушениям подвергалась в годы войны, какие были планы и намерения специалистов-коммунальщиков по ее восстановлению 70 лет назад? Частично ответы на эти вопросы и дает публикуемый документ.

Особый интерес представляет тот факт, что попытки спрогнозировать процесс будущего восстановления страны, оценить перспективы, разработать предложения выдвигались в разгар войны, в 1943 году. Важно отметить, что отчет представляет собой не столько теоретические рассуждения, а сколько положения практической значимости, освещает возможные планы по восстановлению, переустройству и расширению городского пассажирского транспорта, примерный объем предстоящих работ и требования к промышленности.

Авторы работы (непосредственный исполнитель старший научный сотрудник Петров В.К., руководитель сектора гортранспорта Академии Сосянц В.Г.) констатируют, что «…перед нашей страной неминуемо станет вопрос восстановления и коренной реконструкции всех отраслей хозяйства в блажащий послевоенный период, поэтому уже в настоящее время необходимо подготовить исходные данные и установки, которые должны быть положены в основу колоссальных восстановительных работ.

Городской пассажирский транспорт, являясь частью этого хозяйства, также потребует больших работ по его восстановлению, переустройству и расширению, а следовательно и для этой отрасли хозяйства своевременно наметить пути его восстановлению и реконструкции, примерный объем предстоящих работ и требования к промышленности для удовлетворения спроса городского пассажирского транспорта…».

В общей части проводится краткий обзор технического состояния городского пассажирского транспорта в СССР и за границей на 1943 г. В этой части содержится большое количество статистических данных (правда, в случае с зарубежными странами, а именно Англией и США, приводятся исключительно довоенные цифры). Оценивается технический уровень существующего в СССР городского пассажирского транспорта, и самым отсталым в техническом смысле создателям документов видится трамвай. Так, применяемые в СССР типы вагонов за границей не используются с начала XX в. Ситуация с троллейбусами представлялась значительно лучше, а в случае с автобусами основной проблемой было отсутствие под него конструкций шасси, из-за чего пришлось использовать грузовые шасси ЗИС или

Общими недостатками городского пассажирского транспорта в СССР признаются недостаточная густота сети и малая частота движения, а также малое количество подвижного состава.

В отчете рассматривается приблизительный ущерб пассажирскому транспорту, нанесенный войной. Более половины трамвайных и троллейбусных предприятий СССР в 1943 г. находились на территориях, занятых оккупантами, все их хозяйство было разрушено, движение практически прекращено и эксплуатация велась в расчете на полный износ оборудования. Однако в целом, настрой авторов документа положительный. Территории признаются исключительно временно занятыми неприятелем, соображения об эксплуатации в расчете на полный износ также подкрепляется той точкой зрения, что оккупанты чувствуют недолговечность своего пребывания в советских городах.

В городах, занятых неприятелем, после военных действий потребуется не просто восстановление городского транспорта, а создание его заново. В городах, в которых не ведутся боевые действия, положение транспорта также признается напряженным. Основным причинами тяжелого положения в этом случае являются: прекращение выпуска нового оборудования для трамваев и троллейбусов, вынужденный отказ от капитального и большого периодического ремонта, отсутствие материалов и недостаток рабочей силы, а также чрезвычайная перегрузка транспорта по причине увеличения населения большинства городов центральной и восточной части СССР в связи с эвакуацией туда населения оккупированных районов. Признается необходимость восстановления и коренного обновления не только порядка 40 предприятий, но и создания новых промышленных центров.

Рассматривается роль и сфера применения отдельных видов городского пассажирского транспорта в СССР.

Вторая часть отчета посвящена соображениям к перспективному развитию отдельных видов транспорта в городах СССР. С точки зрения отдаленной перспективы во главу угла ставится культурное и удобное обслуживание пассажиров, которое подразумевает увеличение длины существующей транспортной сети, частоты движения поездов и числа подвижного состава.

Особое место уделяется рациональной организации движения вагонов-машин на линии. Отмечается, что даже имеющийся парк вагонов и машин мог быть использован гораздо эффективней, если во главе транспортных предприятий поставить людей с должной подготовкой, опытом и образованием.

Уделяется внимание и организации пересечения линий городского пассажирского транспорта с железнодорожными линиями НКПС. Причем это условие пересечения линий должно впредь учитываться при проектировке постройки и восстановления городов.

Рассматриваются также и способы совместной эксплуатации отдельных видов транспорта. Речь идет, в частности, о создании единого центрального диспетчерского пункта, а также о едином управлении движением всех видов массового пассажирского транспорта города и кооперировании работы подвижного состава отдельных видов транспорта, работающих на общих параллельных направлениях. На момент создания документа совместная эксплуатация в СССР еще не применялась.

Авторы документа рассматривают плюсы и минусы отдельных видов городского пассажирского транспорта. Одним из ключевых видов признается трамвай, указаны его преимущества и возможное многопрофильное использование в первые послевоенные годы трамвайного грузового транспорта для перевозки необходимых для восстановительных работ материалов, а также организация пропуска по рельсовой сети железнодорожных товарных вагонов. Трамвай признается основным видом транспорта для городов с большим числом населения. Для населенных пунктов с населением менее 50 тыс. человек, для связи крупных городов с пригородами и для междугородних перевозок основным транспортом авторами называется автобус. В этой же части документа приводится разделение городов СССР на группы по величине населения и на основе этого определение для каждой группы основного и вспомогательных видов транспорта. Таким образом, в качестве дополнительных сведений исследователь может получить сведения о степени населенности крупнейших городов страны (с населением свыше 50 тыс. человек, по данным переписи 1939 г.).

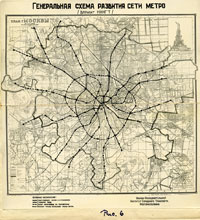

Генеральная схема развития пассажирского транспорта г.Москвы. Генеральная схема развития пассажирского транспорта г.Москвы. НИИГТ. 1940 г. РГАНТД. Ф.82. Оп.5-1. Д.26. Л.138 – генеральная схема развития сети метро. Генеральная схема развития пассажирского транспорта г.Москвы. НИИГТ. 1940 г. РГАНТД. Ф.82. Оп.5-1. Д.26. Л.138 – генеральная схема развития сети метро. |

Следующий большой раздел документа посвящен ожидаемому объему перевозок на массовом транспорте и потребному объему транспортных средств. Создатели документа отмечают, что работу по вычислению ожидаемого объема перевозок выполнить затруднительно, поскольку значительное количество городов находится еще у оккупантов, часть городов разрушена в результате военных действий, а часть новых живых районов, возникших на востоке страны, еще не оформлена. Не известны ни пути реконструкции, ни степень развития восстанавливаемых городов, ни другие данные, необходимые для планирования транспорта. Конечной задачей настоящей работы признается установление на основе ожидаемых объемов перевозок примерного размера подвижного состава городского транспорта в послевоенный период с целью выделения и подготовки соответствующей мощности отечественных баз для строительства трамвайных вагонов, троллейбусов и автобусов. К разрешению данной задачи авторы подходят исходя из динамики перевозок на городском транспорте в целом с учетом не полного удовлетворения транспортом спроса населения на перевозки, потребности в организации транспорта заново в ряде городов и населенных пунктах и других отрицательных факторов, имеющих место при перевозках. Может показаться спорным ключевое для расчетов допущение создателей документа, что размер городского населения в целом по СССР в послевоенный период примерно будет тот же, что и в довоенное время. Прежнее число населения большинством городов было достигнуто далеко не сразу, тем не менее, с точки зрения расчета на перспективу допущение авторов документа выглядит логически верным.

Проектируемая подвижность транспорта, плотность сети городского пассажирского транспорта и плотность движения разрабатывается исходя из восстановительных работ в первые

Большая глава касается изысканию путей реконструкции и восстановления городского пассажирского транспорта. Главное положение здесь, что восстановление городского пассажирского транспорта должно быть основано на новой, неизменно более высокой, технике и на новых установках, отражающих ожидаемые после войны сдвиги во всем народном хозяйстве страны.

Установления общих черт технической базы, на основе которой будет восстанавливаться городской транспорт, авторам было трудно обозначить по причине того, что пока «не известно, когда закончится война, какова будет степень истощения материальных и людских ресурсов воюющих стран, в какой степени можно будет возложить на Германию бремя восстановительных работ, какова будет помощь США и Англии при восстановлении хозяйства разрушенных немцам областей» и т.д. Создателям документа в тот момент и в голову не могло прийти, что в 1946 г., совсем скоро после окончания войны, начнется новая война, на этот раз «холодная», и Англия и США из недавних союзников перекочуют в разряд непримиримых врагов СССР.

В этой части работы наиболее интересны основные предположения относительно условий послевоенного времени. Первой и важнейшей установкой всей послевоенной жизни в связи с большими потерями на фронте признается всемерная экономия человеческого времени и сил. Подобная экономия подразумевает повсеместное внедрение автоматики, повышение механизации всех рабочих процессов, повышение скорости движения, увеличение емкости экипажей, стандартизация оборудования городского транспорта.

Следующим пунктом отмечается послевоенный острый дефицит материалов, энергии, цветных металлов, который будет обостряться огромным размахом восстановительных работ.

В качестве примеров применения более высокой техники, которое будет способствовать общей экономии при восстановлении транспортного производства, авторы документа приводят использование при постройке подвижного состава высококачественной стали, использование практики регулирования новейших бестележечных вагонов, повышение напряжения и контакта сети с 550 В. до 750 В. Также речь идет о применении более совершенной техники в строительстве тяговых подстанций – автоматического и дистанционного управления, использования герметических выпрямителей, улучшения защиты подстанции.

Базируясь на новой, более совершенной технике, планируется разрешие труднейшей задачи – создания более совершенного оборудования с меньшей затратой материальных ценностей. Для мирного строительства величайшим подспорьем, по мнению авторов документа, будет огромный опыт поразительно быстрого освоения нашей промышленностью новейшей военной техники в труднейших условиях военного времени. На базе общих установок рассмотрены отдельные отрасли хозяйства городского транспорта и для каждой из них намечены пути восстановления и технической реконструкции.

Отдельный интерес представляют собой выводы по эксплуатации двухэтажных троллейбусов в Москве, курсировавших по городу с 1939 по 1953 гг. О существовании двухэтажных троллейбусов в СССР известно далеко не всем, многим же из тех, кому данный факт известен, часто не понятна причина прекращения их эксплуатации. Рассматриваемый документ частично объясняет причины, по которым двухэтажный троллейбус не прижился в СССР. Столь крупногабаритному транспорту было непросто продвигаться по узким улицам с крутыми поворотами, потому следующие тем же маршрутом одноэтажные троллейбусы, числом значительно превышающие двухэтажные, как выяснилось, имеют более высокую эксплуатационную характеристику. Большая длина выбранного маршрута также привела к значительным интервалам между двухэтажными троллейбусами, кроме того, пассажиры испытывали определенные неудобства при входе и выходе из транспортного средства. Ключевым фактором для городского транспорта является скорость движения, а, следовательно, скорость сообщения. Скорости сообщения способствует однотипность видов транспорта на маршруте, количество же двухэтажных троллейбусов недостаточно для полноценного обеспечения движения по маршруту только этим видом транспорта.

Одна из последних глав обращается к вопросу очередности и порядку восстановления и реконструкции городского пассажирского транспорта, который в восстановительный период приобретает особое значение в деле обслуживания населения, занятого на восстановительных работах городов. Большое значение данного вида коммунального хозяйства выдвинет его на одно из первых мест при очередности и распределении материальных ресурсов. Авторы документа прекрасно осознают, что работы по восстановлению страны придется выполнять по очередям, в зависимости от располагаемых ресурсов, а так же от значимости, важности и состояния отдельных предприятий городского транспорта.

Период восстановления определяется в 10–15 лет и разделяется на 2 этапа. На первом этапе

На втором этапе (7–10 лет) проводится строительство на организованных вагонно-машиностроительных базах нового оборудования городского пассажирского транспорта на принципах новейшей техники и постепенная замена существующего устаревшего оборудования новым, расширение или в ряде городов строительство заново всех видов транспорта.

Далее следует ряд конкретных предложений по видам транспорта. Привлекает внимание предложение использования в послевоенное время автобусов с прицепами и приспособления грузовых машин и грузовых прицепов для наибольшего удовлетворения спроса населения на перевозки и сокращения вложения материальных ценностей.

Сразу после войны предполагается капитальный ремонт всего существующего транспорта, чтобы поддерживать городское движение, пока не будут выпущены новые машины.

Определяется также порядок использования трамвайных вагонов старой и новой конструкции. В первую очередь новые вагоны должны были отправлять в Москву, затем, начиная с 4 года – в Ленинград, с пятого – в Киев и Харьков и т.д. Освобождающиеся вагоны старой конструкции в зависимости от технического состояния либо списываются с инвентаря, либо используются как прицепные платформы, для грузовых перевозок, но большей частью передаются на пополнение инвентаря трамвайных предприятий других городов. Полное списание старых вагонов ожидалось к 1956 г.

Что касается автобусов и троллейбусов, то базы для их строительства имелись еще в довоенное время, а потому наладить производство новых машин будет гораздо легче. Исчисленная потребность в них будет покрыта для троллейбусов через 12 лет, учитывая наличие 800 машин в эксплуатации, а для автобусов – через 7 лет. В дальнейшем предполагается выпуск 400 троллейбусов и 6000 автобусов ежегодно, чего было бы достаточно для покрытия амортизации машин и для текущего расширения хозяйственного строительства.

Таким образом, мы видим, что в самый разгар войны не было никакого сомнения в положительном для СССР конечном итоге войны, как и не было сомнения в помощи союзников (США и Великобритании) в послевоенном восстановлении советского производства. И в не самое простое для страны время мысли ученых уже занимали планы по восстановлению быта и созданию благоприятных условий для жизни. Причем планы эти имели весьма конкретное применение, их использование подготовило теоретическую базу и значительно ускорило восстановление разного рода производства, коммунального хозяйства и т.д. С высоты пройденных лет исследователи могут не только оценить роль и значение подобных документов, но и проследить, какие из положений и в какие сроки удалось воплотить в жизнь, а какие так и остались на бумаге.

Авторы указывали, что «…настоящая работа имеет чисто практическое значение, поскольку в работе ставится на обсуждение общественности и наших руководящих организаций ряд главнейших принципиальных установок по предстоящему восстановлению и развитию в наших городах массового пассажирского транспорта».

С уверенностью можно сказать, что подобные документы, созданные в тылу, являются еще одним свидетельством того, не была сломлена научная мысль, она не стояла на месте, а смотрела в победное будущее страны!

В виду значительного объема документа публикация представляет собой отдельные его фрагменты, наиболее интересные с нашей точки зрения (с полным текстом отчета можно ознакомиться в читальном зале РГАНТД. Информация о работе читального зала: http://rgantd.ru/chitalnyi-zal.shtml).

Документ публикуется с сохранением стилистических особенностей.

1. КРАТКИЙ ОБЩИЙ ОБЗОР

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКОГО

ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА У НАС (В СССР)

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ.

Городской пассажирский транспорт, в особенности трамвай, является, несомненно, одним из самых отсталых участков нашего народного хозяйства. Недостаток средств и материальных фондов, устарелость значительной части оборудования, недостаточно рациональная эксплуатация привели к тому, что наши трамваи в годы, непосредственно предшествовавшие войне, сказались на весьма низком техническом уровне, намного отставшем от техники заграничных трамваев, в особенности американских.

Особенно велика была эта отсталость в области трамвайного подвижного состава. Применяемые у нас типы вагонов оставлены заграницей еще с начала этого столетия. Наши вагоны тяжелы, тихоходны, не комфортабельны, не безопасны, производят шум, совершенно не допустимый в городских условиях, сильно изношены. Исключение до некоторой степени составляли лишь новые вагоны московского и ленинградского трамваев.

В весьма печальном состоянии находилась так же трамвайное путевое хозяйство. На большинстве трамваев применялось недостаточно совершенные путевые конструкции, не обеспечивающие удовлетворительной работы, как самого пути, так и помещений. На многих трамваях путь был несколько изношен, что препятствовало нормальному движению вагонов и требовало резкого снижения скоростей движения.

В несколько лучших условиях работало электрохозяйство городского электротранспорта. Вследствие освоении заводом «Электросила» ртутных выпрямителей, почти на всех трамвайных подстанциях вращающиеся преобразователи были вытеснены советскими ртутными выпрямителями, представляющими собой вполне современные и достаточно совершенные агрегаты. Однако в остальном и электрохозяйство наших трамваев резко отстает от современного заграничного – почти не применяется автоматика и телеуправление, несовершенна защита на стороне переменного и постоянного тока, отсутствует дистанционное управление сетью и т.д.

Поэтому довоенное хозяйство наших трамваев можно охарактеризовать как сильно отставшее, стоящее на уровне техники начала столетия.

В лучшем положении находилось троллейбусное хозяйство, так как троллейбус появился в СССР впервые лишь в 1935 г. и, следовательно, об устарелости оборудования здесь пока говорить не приходится. Однако, на троллейбусном подвижном составе и троллейбусной контактной сети в значительной степени сказались детские болезни, связанные с основанием нового вида транспорта.

Автобусное хозяйство характеризовалось тем, что в Союзе вообще не было конструкций шасси под автобус. Для последних использовалась грузовые шасси ЗИС или

Еще большим злом, чем недостаточные техническая оснащенность нашего городского транспорта, явилось полное несоответствие размеров движения потребностям населения. Недостаточная густота сети и малая частота движения, требуют большой затраты времени на ходьбу до остановки и на ожидание вагонов. Недостаток подвижного состава вызывает чрезмерное переполнение вагонов и машин, затрудняющее пользование городским транспортом и делающее поездку на трамвае или троллейбусе исключительно мучительной.

2. ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА

В ГОРОДАХ США, АНГЛИИ И У НАС.

-

Анализ роста перевозок, вагонов в движении и рельсовой сети по трамваям СССР за время

с 1926–1927 гг. по 1940 г. показывает, что разница между ростом перевозок, числом вагонов в движении и протяжением рельсовой сети из года в год увеличивается.Если за это время перевозки участились в 4,75 раза, то число вагонов возросло только в 2,7 раза, а длина рельсовой сети еще меньше – в 2,17 раза.

-

Нагрузка на 1 вагон в год также растет, и за рассмотренный период увеличилась с 480 тыс. пасс. до 840 тыс. т.е. почти в два раза.

-

Эти нагрузки по трамваям городов США и Англии соответственно в 3 ½ и 2 ½ раза меньше.

-

Частота движения, в среднем, на сети наших трамваев около

4–5 м (1,04 поезда), эта же величина для трамваев США около 3 м, а для трамваев Англии 1,6 м. -

Нагрузка на 1 троллейбус в движении за год в 1939 г. у нас составили 706 тыс. пасс., соответствующие цифры для США 170 тыс. и для Англии 370 тыс., т.е. в 4 и 2 раза меньше.

3. ТРАНСПОРТ И ВОЙНА.

Вторая Великая отечественная война, которую ведет наша страна с немецко-фашистским захватчиками, нанесла огромный ущерб всему народному хозяйству Советского Союза и, в частности, транспортному хозяйству наших городов.

Более половины трамвайных и троллейбусных предприятий СССР находилось на территориях, временно занятых неприятелем. Все хозяйство этих предприятий, сильно пострадавшее при захвате немцами наших городов, в настоящее время, вероятно, почти полностью разрушено. Следует полагать, что лишь на немногих из захваченных трамваев и троллейбусов восстановлено движение, но и на них эксплуатация ведется в расчете на полный износ оборудования, так как оккупанты, ни в какой мере не заинтересованы в поднятии хозяйства захваченных ими городов, несомненно, чувствуя недолговечность своего в них пребывания.

Учитывая еще возможные бои в городах при освобождении их нашими войсками и обычное разрушение немцами оставляемых ими населенных пунктов, можно сказать с уверенностью, что трамвайные и троллейбусные предприятия временно оккупированных немцами городов, в конечном счете, будут основательно разрушены и восстанавливать их придется почти совершенно заново.

В немного лучшем положении находится хозяйство городов, бывших в непосредственной близости фронта, как например, Сталинград, Воронеж, Тула, отчасти Ленинград. Вследствие боев, которые велись в этих городах или на окраинах, городскому транспорту, как и всему городскому хозяйству, нанесли такой урон, что и здесь потребуется по существу не восстановление транспорта, а создание его заново.

В городах, не находящихся непосредственно в районе боевых действий и даже расположенных в глубоком тылу, положение транспорта так же оказалось весьма тяжелым и напряженным.

Прекращение выпуска нового оборудования для трамваев и троллейбусов, вынужденный отказ от капитального и большого периодического ремонта, отсутствие материалов и недостаток рабочей силы, неизбежно приведут, а частично уже привели, к резкому ухудшению работы городского электротранспорта и состояния всех элементов оборудования, в особенности подвижного состава.

Ко всему этому добавляется чрезвычайная перегрузка транспорта, вследствие увеличения населения большинства городов центральной и восточной части СССР, в связи с эвакуацией туда населения оккупированных неприятелем районов.

Поэтому приходится ожидать, что и в тылу к концу войны основное оборудование трамвайных и троллейбусных предприятий окажется настолько изношенным и недостаточным для обеспечения нужд населения, что и здесь неизбежно потребуется почти полное восстановление, или, по крайней мере, коренное обновление и расширение, всего трамвайно – троллейбусного хозяйства.

Правда, не во всех городах, имевших ранее трамвай, будет целесообразно его восстанавливать после войны. В некоторых из них (Евпатория, Старая Русса и т.п.) можно будет, ограничится автобусом, но таких городов будет сравнительно немного.

Таким образом, после войны перед нами неизбежно встанет необходимость полного восстановления и реконструкции всего трамвайно-троллейбусного хозяйства нашей страны. Более чем половину, существовавших до войны предприятий придется создавать по существу заново; на большинстве остальных предприятий потребуется такая реконструкция, которая также будет весьма мало отличаться по объему от полного восстановления всего хозяйства.

Кроме того, в связи с возникновением новых крупных промышленных центров на Востоке, появится (и уже появилась) настоятельная необходимость в городском пассажирском транспорте, в новых промышленных центрах.

Итак, после войны перед нами будет стоять огромная и труднейшая задача постройки заново несколько десятков трамваев и троллейбусов и коренного обновления примерно 40 предприятий. <…>

II. РОЛЬ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ У НАС.

-

Города СССР.

-

Удельное значение отдельных видов транспорта.

По отчетным данным за 1937 г. массовым пассажирским транспортом было перевезено кругло 7000 млн. пассажиров, из них:

на трамвае

– 89,2%

на троллейбусах

– 1,5%

на автобусах

– 6,8%

на метро

– 2,5%

В 1939 году эти же перевозки определились кругло в 8300 млн. пасс. и по отдельным видам распределились примерно так:

Вид транспортаУдельное значениеИзменения удельного значения за два года.Трамвай85,0-4,76%Автобус7,0+3%Троллейбус3,7+4,30%Метро4,3+72%Счетные данные за 1937 г. и 1939 г. (нормальные довоенные годы) показывают:

a. Число перевозимых пассажиров за два года на массовом пассажирском транспорте возросло кругло до 1300 млн. или на 18,6%, что даст в среднем за год около 9%.

b. Рост перевозок пассажиров, в абсолютной величине имел бы место по всем видам транспорта, а именно:

по трамваю на 805 млн.12%по автобусам на 120 млн.25%по троллейбусам на 200 млн.190%по метро на 175 млн.100%Причем наибольшие темпы роста перевозок дали новые молодые виды транспорта (троллейбусы и метро), а в абсолютной величине наибольший прирост дал трамвай.

c. Удельное значение трамвайных перевозок снизилось, правда незначительно, за счет роста удельного значения вновь развивающихся новых видов транспорта: троллейбусов и метро в Москве.

-

Виды транспорта.

a. Трамвайный вид транспорта является во всех 39 городах с населением 200 тыс. человек и выше, исключая г. Иркутск, где трамвай случайно задержался с постройкой (проект выполнен еще в 1934 году).

В 15 городах с населением 150–200 тыс. человек трамваи имеются в 75% городах. В остальных городах, не имеющих трамвая, намечалась постройка в Хабаровске, Чкалове и Караганде.

В 27 городах с населением 100–150 тыс. трамваи имеются в 43% городов; в 92 городах с населением

50–100 тыс. чел. трамвай имеется в 15% городов; 27,3 города с населением 50 тыс. чел. трамваев не имеют.b. Автобусный вид транспорта имеется почти во всех городах с населением 50 тыс. и выше и более чем в 100 городах с населением

25–50 тыс. чел. c. Троллейбусы имеются только в больших городах с населением 500 тыс. чел. и выше, исключая г.г. Горький, Одесса, Ташкент и Днепропетровск.

d. Метро имеется в настоящее время только в Москве.

<…>

-

II. СООБРАЖЕНИЯ К ПЕРСПЕКТИВНОМУ РАЗВИТИЮ

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА В ГОРОДАХ СССР.

<…>

-

Культурное и удобное обслуживание пассажиров:

Транспорт должен обеспечить культурное, удобное и деловое обслуживание всего населения города, желающего им воспользоваться как в часы нормального движения, так и в часы максимума перегрузок, т.е. с минимальной затратой времени на подход к линии транспорта, ожидание поезда и проезда, удобным проездом, посадкой и высадкой, безопасностью для проезжающих в нем и проходящих.

Крайне недостаточная длина существующей сети городского пассажирского транспорта у нас, недостаток подвижного состава – малая частота движения поездов и пр., естественно, ни в какой степени не удовлетворяли этому требованию (см. Качество работы транспорта у нас в сопоставлении с городами США и Англии). Поэтому при реконструкции и восстановлении пассажирского транспорта длина сети всех видов транспорта, количество курсирующих на ней поездов, конструкция всего оборудования транспорта и пр., должны быть доведены до размеров и технического состояния, которые действительно могут обеспечить культурные и удобные перевозки пассажиров. (Показатели по сети и подвижному составу см. в соответствующих разделах).

-

Коренная реконструкция методов эксплуатации городского транспорта.

Главнейшим вопросом в деле перевозок пассажиров – рациональной организации движения вагонов-машин на линии – до сего времени уделялось мало внимания; и в большинстве транспортных предприятий движением руководят люди недостаточно в вопросах движения разбирающиеся и мало подготовленные, вследствие чего наш сравнительно незначительный парк вагонов и машин используется неправильно (маршрутные схемы) с весьма малым коэффициентом выпуска подвижного состава, отсутствием даже видимости регулярности движения со всеми вытекающими последствиями (излишняя затрата времени пассажирами, переполнение подвижного состава и т.п.). Этот же парк вагонов и машин при надлежаще поставленной эксплуатации мог бы совершить большой пробег, перевести значительно больше пассажиров и с большими удобствами.

Привлечение к вопросам руководства движением городского транспорта соответствующих опытных работников позволило бы:

a. Организовать движение на базе действительно отвечающей потребностям населения наших городов, корректируемой систематическим изучением характера и условий движения в городе; на рационально составленной, на основе изучения движения, маршрутной схеме и на реальном расписании движения, правильном распределении подвижного состава по маршрутам, правильном размещении остановочных пунктов, с учетом удобства пассажиров, а не предприятий, ОРУДа и т.п.

b. Внедрять, как обязательный элемент эксплуатации транспорта, регулярность движения, создав на линии и в других отраслях транспортного хозяйства условий (часовая электрическая сеть, телефонная связь, поворотные петли и т.п.), при наличии которых возможно организовать настоящее регулярное движение.

c. Внедрять в эксплуатацию новейший подвижной состав, имеющий высокие динамические качества, в частности

4-х-осные трамвайные вагоны новейшей конструкции, эксплуатируемые одиночками, для чего необходимо подготовить и реконструировать сеть.d. Подготовить линейных агентов и водителей и надлежаще организовать движение. Организовать совместную эксплуатацию различных видов транспорта (трамвай, троллейбус, автобус).

e. Пересечение линии городского пассажирского транспорта с железнодорожными линиями НКПС.

В целях беспрепятственного развития городской и загородной транспортной сети разработать требования и технические условия на пересечении линий городского транспорта с железнодорожными линиями. Особенно важно учитывать это обстоятельство при планировке городов населенных пунктов. До настоящего времени вопрос пересечения не регламентированы и по существу дела решается органами НКПС, что создает иногда безвыходное положение для городского транспорта, примером чему может быть транспортная сеть г.г. Ленинграда, Керчи, Новороссийска, Новосибирска и многих других городов (см. гл. 4 п. 2 «Рельсовая сеть»).

-

Совместная эксплуатация отдельных видов транспорта.

При нашем социалистическом плановом хозяйстве всегда возможно организовать совместную эксплуатацию отдельных видов пассажирского транспорта в городах, где работают два и более транспорта, так, чтобы последний удобно и дешево обслуживал население, дополняя друг друга, а не конкурировал между собой.

Путем правильно использования отдельных видов транспорта в соответствии с их технико-экономическими и эксплуатационным качествами можно получать от совместной эксплуатации транспорта наибольшую эффективность работы и наиболее дешевое удобное и полное обслуживание населения.

Основные условия совместной эксплуатации примерно таковы:

-

На особенно загруженных трамвайных маршрутах, или на отдельных загруженных участках длинных маршрутов трамваев в целях поддержания равномерного наполнения вагонов трамвая на всей длине или части маршрута, применить автобусы и троллейбусы, как эксплуатационный вид транспорта;

-

Принять автобусы и троллейбусы, как вспомогательный вид транспорта с короткими расстояниями между остановками к быстроходному трамваю, проложенному на обособленном полотне с расстоянием между остановками порядка

0,8–1,2 км. и выше; -

То же в отношении автобусов экспрессов и большими расстояниями между остановками (порядка 1 км и выше);

-

В загородной зоне, для связи городской транспортной сети с тяготеющим пригородами, применять быстроходный трамвай на обособленном полотне или быстроходный автобус (в зависимости от мощности пассажиропотоков) с расстоянием между остановками

0,8–1,2 км, работающие на продолжении городских линий трамвая, троллейбусов, автобусов. В продольном и поперечном направлении быстроходной линии использовать автобусы с расстояниями между остановками для подвоза пассажиров к остановкам быстроходной линии; -

Применять быстроходный трамвай на обособленном полотне с большими расстояниями между остановками в пригородной зоне на направлениях, являющихся продолжением линии метро. В продольном и поперечном направлении использовать автобусы с короткими расстояниями между остановками, в соответствии с размещением жилых точек, для подвоза пассажиров к остановкам быстроходной линии трамвая. При такой комбинации метро с быстроходным трамваем (Москва, а в будущем Ленинград, Киев и Харьков) громадное число пригородного населения наших больших городов получают удобную и быструю связь с городом;

-

На тех направлениях, под которыми проходит внеуличный вид транспорта (метро), использовать безрельсовый вид транспорта, работающий с короткими расстояниями между остановками для подачи пассажиров к станциям метро;

-

Использовать участки магистральных ж/д, проходящие по территории города, для перевозок городских пассажиров.

В Москве, Ленинграде и др. наших больших городах городские перевозки по железным дорогам дальнего следования или совсем не производятся или находятся в зачаточном состоянии. Между тем как за рубежом этот вид перевозки городских пассажиров в больших городах получил большое развитие, например Берлинский штадтбак, построенная для пропуска дальних поездов с востока на запад и обратно, в дальнейшем стала основной магистралью пассажирского движения в Берлине.

Тоже имеет место в Париже, Лондоне, Вене и других городах.

При совместной эксплуатации в городе трамвая с автобусом или обоих видов с троллейбусом, каждый вид транспорта должен работать на трех направлениях, где мощность пассажиропотоков отвечает области работы данного вида транспорта и наименьшей себестоимости. Только в этом случае можно рассчитывать получить минимальную себестоимость перевозки пассажиров (средневзвешенную для всех видов транспорта города).

При совместной эксплуатации существующих в городе видов транспорта тарифная система должна строиться так, чтобы она была проста и представляла наибольшие удобства для пассажиров, пересаживающихся с одного вида транспорта на другой.

К сожалению, по совершенно непонятным мотивам, в наших городах совместная эксплуатация не имеет места, хотя все благоприятные предпосылки для этого налицо.

a. Единое управление Движением всех видов массового пассажирского транспорта города, работающих по единому наряду, составленному для комплексной маршрутной схемы.

b. Единый центральный диспетчерский пункт, координирующий движение всех видов городского пассажирского транспорта через диспетчерские пункты отдельных видов транспорта.

c. Кооперированием работы подвижного состава отдельных видов транспорта, работающих на общих параллельных направлениях, а так же на поверочных, так например:

-

Изложенное позволяет наметить сферу работы отдельных видов транспорта в перспективе:

Городской трамвай г. Москвы. Городской трамвай г. Москвы.1939 г. РГАНТД. Ф.82. Оп.5-1. Д.21. Л.42 – общий вид. Городской трамвай г. Москвы. 1939 г. РГАНТД. Ф.82. Оп.5-1. Д.21. Л.42 – общий вид. |

A. Трамвай.

Характер городского движения зависит в основном от назначения и жизни города: является он чисто индустриальным, торговым или административным и столичным центром, является ли он курортным, действующим круглый год или сезонно и т.д.

В СССР имеется 182 города с населением 50 тыс. и выше. Если просмотреть наименование этих городов, то не менее 150 городов являются или чисто индустриальными, или индустриально-торговыми и индустриально-административными. Исключение, да и то условное, представляют, например, такие города, как Пенза, Полтава, Томск, Ашхабад, Кострома, Житомир, Калуга, Кутаиси, Славянск, Батуми, Мичуринец и т.д., всего менее 30 городов.

В больших городах с населением около 200 тыс. и более и в индустриальных с меньшим населением характер движения смешанный, трудовые и индивидуальные поездки накладываются друг на друга с некоторым сдвигом во времени, соответствующим жизни города, его промышленности и торговли и пр.

Преимущественно индивидуальный характер движения имеет место в некоторых малых городах, не имеющих промышленного значения, а особенно в городах курортных.

Особенностью движения в городах первой группы – это ярко выраженные пики движения (утренние и вечерние), которые на некоторых загруженных участках создают в большинстве наших городов такие потоки, обслуживать которые может только трамвай. Потоки на других участках сети в часы пик в этих же городах могут быть обслужены автобусами или троллейбусами.

Длительный опыт проектирования и выбора городского пассажирского транспорта, имеющийся в б. Комдортранстрое, а теперь в Дортранспроекте, показывает, что почти для всех городов с населением свыше 150 тыс. приходилось, исходя из проводной способности трамвая, принимать его основным видом транспорта и вспомогательным автобус или троллейбус, последний в зависимости от наличия на месте электроэнергии и др. благоприятных условий для троллейбуса.

Далее опыт эксплуатации городского транспорта подтверждает, что трудящиеся более охотно пользуются трамваем, особенно в городах с суровым климатом, так как в трамвае больше шансов получить место, стоимость проезда дешевле, если трамвай обслуживает потоки надлежащей мощности.

При установлении вида транспорта следует кроме того учитывать дешевизну и удобство трамвайного грузового транспорта, что в послевоенный период восстановления наших городов явится весьма ценным и необходимым, так как грузовой трамвай может быть и использован, после соответствующей его реконструкции и необходимых устройств (механизация погрузки и разгрузки, склады, грузовые ветки и т.п.) для:

-

Всестороннего применения для нужд самих трамваев;

-

Широкого использования для перевозки топлива, строительных материалов, грузов промышленности, кооперации коммунального хозяйства, особенно на большие расстояния и для массовых грузов;

-

Пропуска по рельсовой сети железнодорожных товарных вагонов.

Поэтому этот вид транспорта, вне зависимости от величины города должен найти применение на основных загруженных направлениях городской и пригородной транспортной сети, где провозная способность автобуса или троллейбуса недостаточна в часы максимальных перевозок.

Трамвай, являясь основным видом транспорта наших городов должен связать жилые районы как между собой, так и с мощными промпредприятиями и другими точками большого пассажирооборота, расположенными на территории города и в пригородной зоне.

На городской территории и в пригородной зоне целесообразно применять быстроходный трамвай на обособленном полотне, если это допускается шириной уличного проезда, отсутствием пересечений (или малое их число) и наличием пассажиропотока достаточной мощности, обеспечивающего нормальную частоту движения поездов и экономику перевозок.

Быстроходный трамвай, сокращая время пассажиров на проезд, одновременно сокращает расход эксплуатации.

Автобус вагонного типа. Автобус вагонного типа.НИИГТ. 1937 г. РГАНТД. Ф.82. Оп.5-1. Д.3. Л.7. Автобус вагонного типа. НИИГТ. 1937 г. РГАНТД. Ф.82. Оп.5-1. Д.3. Л.7. |

Б. Автобусы – должны найти применение:

-

Как основной вид транспорта в городах и населенных пунктах с населением менее 50 тыс. человек.

-

Как основной вид транспорта в городах и населенных пунктах с населением более 50 тыс. человек, если отсутствует трамвай;

-

Как основной вид транспорта (быстроходный автобус) для связи транспортной сети городов с тяготеющими пригородами, если мощность потока экономически оправдывает применение автобусов;

-

Как основной междугородний вид транспорта;

-

Как вспомогательный вид транспорта в помощь трамваю на загруженных направлениях и самостоятельный на слабо загруженных городских направлениях, где применение автобусов экономически оправдывается;

-

Как вспомогательный – подвозящий транспорт к остановкам быстроходного трамвая и быстроходного автобуса в продольно- параллельном и поперечных направлениях.

В. Троллейбусы.

-

Как основной вид транспорта в малых городах с населением до 100 тыс. при наличии дешевой электроэнергии и при наличии благоприятных для троллейбуса условий.

-

В больших и средних городах троллейбус используется как вспомогательный вид транспорта к трамваю на загруженных направлениях, как вспомогательный подвозящий транспорт в продольном и поперечном направлении и остановки быстроходного трамвая и автобуса и как самостоятельный на тех городских направлениях, где эксплуатация троллейбусов экономически оправдывается.

-

В курортных городах как основной вид транспорта наравне с автобусами, при достаточном количестве распространяемой энергии.

-

В г.г. Москва, Ленинград и Киеве, согласно указания XVIII съезда ВКП(б) троллейбусное движение получает широкое развитие. Примерную схему и сферу применения троллейбусов в Москве см. в разделе «Сфера применения этажного подвижного состава».

Иллюстрация применения рельсового транспорта. Ниже приведенные схемы иллюстрируют роль рельсового и безрельсового транспорта в перспективе.

По величине населения города разделяем на группы:

1 группа городов с населением свыше 1000 тыс. чел. (Москва и Ленинград).

2 группа городов с населением от 500 до 1000 тыс. чел. – 9 городов (Киев, Харьков, Баку, Горький, Одесса, Ташкент, Тбилиси, Ростов, Днепропетровск).

3 группа городов с населением от 300 до 500 тыс. чел. – 8 городов. (Сталино, Сталинград, Свердловск, Новосибирск, Казань, Куйбышев, Саратов, Воронеж).

4 группа городов с населением от 200 до 300 тыс. чел. – 19 городов (Ярославль, Запорожье, Иваново, Архангельск, Омск, Челябинск, Тула, Молотов, Астрахань, Уфа, Макеевка, Минск, Алма-Ата, Мариуполь, Калинин, Ворошиловоград, Владивосток, Краснодар, Ереван).

5 группа городов с населением от 100 до 200 тыс. чел. – 22 города (Таганрог, Грозный, Сталинск, Витебск, Николаев, Смоленск, Шахты, Днепродзержинск, Магнитогорск, Симферополь, Орджоникидзе, (С.К.), Курск, Севастополь, Орел, Горловка, Дзержинск, Кировоград, Керчь, Нижний Тагил, Прокопьевск, Кривой Рог, Ижевск).

6 группа городов с населением от 50 до 100 тыс. чел. – 15 городов (Житомир, Винница, Ногинск, Пятигорск, Псков, Евпатория, Златоуст, Новороссийск, Кировобад, Константиновка, Краматорск, Оржоникидзе, (Донбас), Серго).

7 группа городов с населением менее 50 тыс.чел.

<…>

-

Города с населением 50 тыс. и менее (гр. 7).

Трамвай, как правило, не применяется, за исключением особых случаев, когда в заданное ограниченное время требуется перевести определенное количество пассажиров из жилого района к промышленному предприятию.

Трамвай применяется только тогда, когда это требуется условиями провозной способности и оправдывается экономически.

-

Города с населением от 50 до 100 тыс. (гр. 6).

Трамвай работает по схеме трамвайной трассы в г.г. Дзержинск, Златоуст, Керчь, Новосибирск, Ногинск и др.

Трамвай связывает промышленные районы предприятия с жилым районом. Трамвай рекомендуется прокладывать по возможности на обособленном полотне, использовать как быстроходный на всей длине или на части длины в зависимости от местных условий.

-

Города с населением 100–200 тыс. чел. (гр. 5).

Трамвай, работает по схеме существующих трамвайных трасс в г.г. Н.Тагил, Владивосток, Магнитогорск, Ижевск и др. Трамвай должен дать связь крупнейших промышленных предприятий и др. больших пассажиро-образующих точек с жилыми районами и через жилой район.

-

Города с населением 200–300тыс. (гр. 4).

Трамвай работает по существующей схеме трамвайной трассы в г.г. Челябинск, Тула, Ярославль, Астрахань, Молотов и др.

-

Города с населением 300–500тыс. (гр. 3).

Трамвай работает по существующей схеме трамвайной трассы в гг. а). типа Свердловск, Казань, Куйбышев, Саратов или б) типа Сталинград, Архангельск.

-

Города с населением 500–1000 тыс. (гр. 2).

В каждом городе этой группы схема основных направлений главнейших пассажиропотоков, а следовательно и трасс трамвайных линий индивидуальна. В отдельных городах их схемы приближаются к схеме «а» группы М, в других городах применяют более сложную форму, что ясно подтверждается приводимыми схемами трамвайных трасс в г. Горьком и др.

-

Города с населением 1000 тыс. и более (гр. 1 гор.)

Сюда относится г. Москва с кольцевой радиальной трамвайной трассой и г. Ленинград с прямоугольной – многоугольной.

На базе указанных основных направлений трамвайных трасс легко построить трассу линий безрельсового транспорта, зная примерную плотность каждого вида транспорта в отдельных группах городов, и учитывая, что безрельсовый транспорт работает самостоятельно по обслуживанию менее загруженных направлений, где это экономически оправдывается, а как самостоятельный подвозной вид транспорта с короткими расстояниями между остановками к быстроходному трамваю, работая на параллельных и поперечных направлениях.

<…>

В городах группы 7 в зависимости от их территориальных размеров и конструкции может иметь место или самостоятельный внутригородской массовый безрельсовый транспорт, или город может обслуживаться одной или двумя транзитными магистралями междугородней связи, проходящими через город, или, наконец, транспорт совсем не потребуется, если территория населенного района компактна и незначительна.

<…>

Глава 3. ОЖИДАЕМЫЙ ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗОК

НА МАССОВОМ ТРАНСПОРТЕ И ПОТРЕБНЫЙ ОБЪЕМ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (перспектива).

1. Ожидаемый объем перевозок.

-

Методические указания и подсчеты ожидаемых перевозок.

Все условия, определяющие подвижность населения (величину главнейшего исходного положения при разрешении транспортных проблем в наших городах), а именно: размер территории города и величина его населения, характер планировки и размещение территорий, плотность транспортной сети и качество обслуживания пассажиров, величина и система тарифа и пр. сохраняется и на послевоенную перспективу.

Причем одним из главнейших факторов, определяющим подвижность населения, будет размер территорий и количество населения в городе.

Чем больше город, чем больше в нем населения, тем больше, за редкими исключениями, подвижность населения.

Это положение подтверждается с одной стороны отечественными данными о работе транспортных предприятий в наших и зарубежных городах, а с другой стороны условиями, вызывающими рост потребности населения в поездках с ростом территории городов размеров его населения.

В большом городе всегда больше объектов для развлечений и отдыха населения, по сравнению со средними и малыми городами, что естественно заставляет население совершать больше культурно-бытовых поездок.

Процент пользующихся транспортом при поездке на работу и обратно (трудовые поездки) в большом городе больше, так как расстояние между местом работы и жилья растет с ростом территории. В малых городах, где это расстояние по большей части незначительно, большая часть населения предпочитает пойти пешком, если при пользовании транспортом не сэкономит времени.

Отчетные данные наших и зарубежных городов подтверждают, что по мере роста дальности поездки на транспорте растет подвижность населения. Однако определенной закономерности между размерами территории города, количеством населения и величиной подвижности не установлено.

Влияние на величину подвижности населения характера планировки города и размещения территорий ясно, и доказательств здесь не приводится, тоже можно отметить и в отношении плотности сети, качества обслуживания населения транспортом, системы и величины тарифа, благосостояния населения наличие или недостатка жилплощади и т.п. Следует лишь отметить, что трудовое население совершает наибольшее число поездок (влияние на величину подвижности социального состава населения города), что престарелые инвалиды и дети совершают малое число поездок (влияние возрастного состава), что с ростом культурного уровня города растет культурно-бытовая подвижность. Вот почему по числу поездок на одного жителя на первом месте находятся города большие с населением миллион и выше, далее административно-промышленные города с населением

500–1000 тыс., потом промышленные, административные и, наконец, города районного значения.<…>

d. Виды подвижности населения и методы подсчета подвижности.

Поездки, совершенные населением, разделяются на трудовые (на работу и обратно) и культурно-бытовые (театр, кино и т.п.).

Культурно-бытовые поездки. Если трудовую подвижность можно подсчитать с достаточной для практических целей степенью точности, то подсчет культурно-бытовой подвижности представляет весьма трудную и неопределенную задачу, так как он будет построен на предположениях, не подлежащих проверке. Культурно-бытовая подвижность, обычно, принимается для рабочих, служащих и взрослых учащихся до 300 поездок в год, а для несамодеятельного населения до 150 поездок.

На основе исследования автора в данных целого ряда проектов по организации городского пассажирского транспорта в наших городах, культурно бытовая подвижность составляет от 30 до 50% от общей подвижности населения города. Наименьшую величину имеют, обычно, чисто индустриальные города с населением до 200 тыс., а наибольшую - большие административные центры, столицы и курортные города; промежуточное значение города областного и районного значения.

Ориентировочные теоретические подсчеты ожидаемой подвижности в наших городах на всех видах транспорта в перспективе были проработаны автором и инж. Зильбарталь А.Х.[1]

Результаты подсчетов приводятся в таблице.

ТаблицаРазмер населения городаПетров В.К.Зильберталь А.Х.ПодвижностьПодвижностьДо 50 тыс.30-20020050-100 тыс.70-300250100-150 тыс.100-350–150-250 тыс.150-400300250-400 тыс.200-450350400-1000 тыс.250-500400Сверх 1000 тыс.400-700–Подвижность намечалась из расчета полного удовлетворения спроса населения на перевозки в часы максимального движения.

Подвижность в графе 2 показана от и до в зависимости от характера и значения города, размеров его территорий и размещения территорий.

e. Ожидаемый объем от перевозок на перспективу.

Располагая данными о развитии и расширении наших городов на ряд лет вперед и пользуясь указанным выше методом, можно было бы с достаточной для практического использования точностью установить ожидаемые объемы перевозок для отдельных городов и для городов всей страны.

Однако подобную работу в настоящее время выполнить затруднительно, так как значительное количество городов находится еще у оккупантов, часть городов, в результате военных действий, разрушена, часть новых живых районов, возникших на востоке страны, еще не оформлена. Нам неизвестны еще пути реконструкции, степень развития восстанавливаемых городов и др. данные, необходимые для планирования транспорта, который, по вполне понятным причинам, нашими руководящими организациями еще не преподан.

Если бы даже подобный материал имелся в распоряжении автора, то практического значения проделанная большая кропотливая работа по подсчету ожидаемых размеров перевозок для отдельных городов не могла бы иметь.

Опыт проектирования городского пассажирского транспорта для ряда городов показал, что коль скоро проект не реализуется в ближайшее время

(1–2 года), он становится устарелым и выполняется заново. Так для г. Иркутска на протяжении 6 лет проект составлялся 3 раза, для г. Смоленска – 4 раза и т.п.Конечной задачей настоящей работы является установление, на основе ожидаемых размеров перевозок, примерного размера подвижного состава городского транспорта в послевоенный период с целью выделения и подготовки соответствующей мощности отечественных баз для строительства трамвайных вагонов, троллейбусов и автобусов.

Причем для решения подобного вопроса совершенно не обязательно, а вернее не требуется, выполнять чисто теоретическую работу по составлению проектов для отдельных городов, так как к разрешению поставленной задачи можно подойти, исходя из динамики перевозок на городском транспорте в целом, с учетом не полного удовлетворения транспортом спроса населения на перевозки, потребности в организации транспорта заново в ряде городов и населенных пунктах и других отрицательных факторов, имеющих место при перевозках, указанных ранее.

При пользовании указанным методом, делаем допущение, что размер городского населения в целом по СССР в послевоенный период примерно будет тот же, что и в довоенное время. Рост и убыль населения в отдельных городах может иметь место.

f. Фактическая подвижность населения и динамика подвижности.

-

Фактическая подвижность в 1933–1939 гг.

ТаблицаНаименованиеТрамвайТроллейбусАвтобусМетроВсегоРост в %Москва1933193519371939515516475445–5175022285360–114270587555567625100103109117Ленинград1933193519371939428412408368––7139198850––––43743145845110099104103Средняя взвешенная подвижность по городам гр. 1. 540 поезда.

Рост подвижности населения:

г. Москва за 6 лет +17% или около 2 ½ % за год.

г. Ленинград за 6 лет +3% или около 0,5% за год.

Сравнительно малый прирост подвижности населения в Москве и Ленинграде может быть объяснен исключительно недостатком транспортных средств, а в Ленинграде, кроме того, отсутствием метро и полным использованием провозной способности трамвая на загруженных основных магистралях города.

Что касается остальных городов, имеющих трамвай, то положение за истекшее время указано в таблице.

Таблица.Группа городовФактическая подвижность за 1939г.ТрамвайТроллейбусАвтобусВсего23142383453198–42024198–51985148–41526133–41377––33Рост подвижности за 6 лет с 1933 по 1939 г. городов групп 2–4 – 40%, что дает в среднем за год – 6,9%.

Троллейбусы и автобусы в указанных городах в общем имели малое значение в обслуживании населении наших городов.

<…> -

Проектируемая подвижность на перспективу.

Как уже указывалось математическими расчетами при сложившейся военной конъюнктуре установить ожидаемый размер подвижности населения наших городов на перспективу

(10–15 лет) невозможно. Поэтому для получения ориентировочных соображений об ожидаемой подвижности будем исходить из следующих положений:a. Наш массовый транспорт – трамвай по существу дела не удовлетворял полностью спрос населения на перевозки, особенно в часы максимального движения. Причем, как показывает опыт эксплуатации, недостаточность транспортных средств имела место в малых и средних городах

(3–4 группы) в значительно большей степени по сравнению с городами 1 и 2 групп.Неудовлетворение спроса населения в городах, имеющих транспорт, исходя из данных фактического наполнения вагонов и нагрузки в часы максимума, ориентировочно на глаз можно оценить на перспективу от 100 до 40% от фактической подвижности, что и учтено при назначении средней подвижности для населения отдельных групп городов на массовых видах транспорта на перспективу.

b. При распределении общей подвижности населения городов по видам транспорта учитывалось:

Трамвай сохраняет в больших городах с населением 200 тыс. и более ведущую роль (см. условия совместной эксплуатации различных видов транспорта). По мере снижения размеров населения города, как правило, удельное значение трамвая для групп в целом падает, но для отдельных городов, в зависимости от их характера и назначения, могут иметь место исключения. В малых городах с населением до 50 тыс. чел. за исключением особых случаев, трамвайный вид транспорта не применяется.

Троллейбус – наибольшее развитие в городах Москва и Ленинграде (1 гр.) и в некоторых городах 2 гр. – Киев, Харьков, Ростов Н/Д и др. В городах групп 3, 4 троллейбус найдет применение только в некоторых городах при наличии соответствующих благоприятных условий, поэтому средняя величина троллейбусной подвижности по городам указанных групп очевидно будет незначительной. Во многих городах гр. 6 троллейбус явится основным видом транспорта что должно повысить подвижность по средним с средней подвижностью в гор. 3–5 гр.

Автобус явится основным и единственным видом транспорта в городах 7 гр. а также в части городов 5 гр., не имеющих трамвая.

В городах 1, 2, 3 и 4 гр. автобус получает роль как подсобный и самостоятельный вид транспорта в соответствии с выставленными условиями совместной эксплуатации.

Метро – подвижность на метро должна быть намечена с учетом значительного развития сети метро в Москве и строительство заново в Ленинграде. Естественно, что к концу пятого срока подвижность на метро населения Москвы будет значительно выше по сравнению с подвижностью Ленинграда.

Фактическая подвижность в динамике подвижности используется как ориентировочная исходная база при назначении подвижности на перспективу. Причем фактическая подвижность по гр. 3 занимала по сравнению с гр. 2 и 4 вследствие того, что в этой группе находятся новые маломощные трамваи с незначительной длиной сети (Новосибирск и др.), трамваи с старыми изношенными и неэффективно используемым оборудованием: подвижной состав и рельсовая сеть (Казань, Куйбышев и др.).

На основании главных указанных главнейших положений в таблице представлены соображения об ожидаемой подвижности населения наших городов на перспективу.

Таблица

Наименованиев %ТрамвайТроллейбусАвтобусМетроРост числа перевезенных пассажиров по сравнению с 1939 г.20560830400Рост подвижного состава (количественный)1907501160500То же с учетом повышенной скорости и вместимости2509001400500Количество подвижного состава, приходящееся в среднем на 1 млн. городского населения:- в наших городах (перспектива)3609558025Итого1000 единиц- в США в 1940 г.45050500200Итого1200 единиц<…>

-

III. СООБРАЖЕНИЯ К ВОПРОСУ ПЛОТНОСТИ СЕТИ

ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

И ПЛОТНОСТИ ДВИЖЕНИЯ НА ПЕРСПЕКТИВУ.

-

Существующая плотность сети городского пассажирского транспорта.

Наибольшее внимание в этом разделе уделено рельсовой сети, так как устройство ее требует значительных сооружений и капиталовложений и рассчитывается она, обычно, на длительный срок эксплуатации.

Всякие переустройства и переносы рельсовой сети вызывают большие работы как по самому переустройству, так и про проведению в благоустроенный вид уличных проездов, где прокладывалась или снималась рельсовая сеть. Сеть троллейбусов требует сооружения контактной сети, но эти работы значительно проще и дешевле и могут быть выполнена без разрушения уличного движения, не требуя покрытия, мощения и т.п. Поэтому всякого рода переустройства и переносы трассы троллейбуса могут быть выполнены с малыми бросовыми расходами и сравнительно безболезненно для движения всех видов уличного транспорта. Что касается автобусов, то здесь никаких специальных сооружений не требуется, а поэтому эксплуатация автобусов в городе может иметь место в любых направления и в размерах, отвечающих потребности населения, при наличии благоприятных уличных покрытий.

Переходя к краткой характеристике плотности существующей рельсовой трамвайной сети, исходим из размеров населения наших городов по данным переписи 1939 г. и условной средней плотности расселения в 7000 чел. на 1 кв.км. городской территории. Данные о размерах территории городов в настоящее время получить затруднительно, тем более, что разрушение города планируется заново, появились новые города еще не оформленные и т.д. Это допущение существенных изменений в предлагаемый метод не внесет, так как по принятым условным данным устанавливается плотность сети как существующая, так и на перспективу и выполняется относительное увеличение последней.

Плотность существующей трамвайной сети, измеренной количеством населения, приходящимся на 1 км. сети по оси улиц по группам городов, представлена в таблице.

ТаблицаНаименование группы городовНаселение на 1 км. сетиМаксимумМинимумСреднее по группе117400Москва13600Ленинград15500227000Баку4100Одесса18400327000Новосибирск6000Саратов11700420000Омск6000Архангельск10500530000Н. Тагил4500Севастополь8700616500 Новороссийск2400Евпатория6300Приведенные фактические данные указывают на чрезвычайное колебание плотности рельсовой сети в г.г. Одессе и Баку, Саратове и Новосибирске, Н. Тагиле, Севастополе и др. Чрезвычайное переуплотнение сети пассажирами в большинстве наших городов не позволяет полностью удовлетворить спрос населения на перевозки, что косвенно подтверждается сравнительной величиной подвижности населения в указанных городах.

ТаблицаНаименование городовЧисло пассажиров на 1 км. сети по оси улиц (1940 г.).Число поездок на 1 жителя в год (1940)БакуОдесса5520 тыс.1685 тыс.230410НовосибирскСаратов3100 тыс.1492 тыс.130268ОмскАрхангельск1850 тыс.1240 тыс.104230Н.ТагилСевастополь1600 тыс.780 тыс.50175НовосибирскЕвпатория950 тыс.560 тыс.53244Зависимость фактической подвижности населения от плотности сети показана на диаграмме[2].

Высокая загрузка пассажирами сети наших трамваев (ср. по всем трамваем СССР 3040 т. пас. на 1 км., а по Москве 8000 тыс.) указывает на явно недостаточную ее длину.

Для подтверждения и сравнения приводим данные о загрузке сетей трамваев и метрополитенов за рубежом.

Трамвайная сеть – средняя нагрузка по всем трамвая США – 600 тыс. пас. на 1 км, по трамваем Англии – 1600 тыс.

Метрополитен – ср. нагрузка на метро Нью-Йорка 4700 тыс. пас. на 1 км. тоннеля, Лондона – 2400 тыс., Парижа 7700 тыс. и Берлина 3800 тыс.

<…>

ГЛАВА 4. ПУТИ РЕКОНСТРУКЦИИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ

ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА.

1. Общие установки.

-

Для того чтобы справиться с труднейшей задачей реконструкции, восстановления и строительства заново (объем строительства см. гл. 3), необходимо заранее продумать пути восстановления и реконструкции городского транспортного хозяйства и наметить, хотя бы в самых общих чертах, техническую базу, которая будет положена в основу этой реконструкции.

Совершенно очевидно, что восстановление городского пассажирского транспорта ни в коем случае не должно базироваться на довоенной технике и его довоенном положении, а должно быть основано на новой, неизменно более высокой, технике и на новых установках, отражающих ожидаемые после войны сдвиги во всем народном хозяйстве страны.

С этой точки зрения необходимость восстановления трамваев почти заново может быть признана даже положительным фактором, так как позволит исходить не из устаревших технических предпосылок, а из нового наиболее технически и экономически рационального оборудования.

Для установления общих черт технической базы, на основе которой будет восстанавливаться городской транспорт, необходимо хотя бы приближенно представить себе основные направления послевоенной техники и экономики нашей страны. Ясно, что решать в настоящее время подобные вопросы чрезвычайно сложно и рискованно и можно пока лишь высказать те или предварительные соображения. Сейчас еще не ясен целый ряд обстоятельств, от которых зависит целый ход послевоенного развития; неизвестно когда закончится война, какова будет степень истощения материальных и людских ресурсов воюющих стран, в какой степени можно будет возложить на Германию бремя восстановительных работ, какова будет помощь США и Англии при восстановлении хозяйства разрушенных немцам областей и т.д.

Тем не менее, некоторые общие черты условий послевоенного времени мы можем набросить уже сейчас и на основе этих предположений наметить пути, по которым будет восстанавливаться и развиваться наш городской транспорт:

a. Первой и важнейшей установкой всей послевоенной жизни должна явиться всемерная экономия человеческого времени и сил. Огромные потери в людях за время войны приведут к необходимости самого бережного расходования рабочей силы, что может быть осуществлено на городском транспорте путем всемерного внедрения автоматики, путем повышения механизации всех рабочих процессов, повышения скорости движения, увеличение емкости экипажей, стандартизации оборудования городского транспорта.

b. Следующим характерным моментом послевоенной экономии явится на первых порах острый дефицит материалов, энергии, цветных металлов. Этот дефицит будет обостряться огромным размахом восстановительных работ, потребуется вложение величайших материальных ценностей, затраты огромного количества энергии, топлива и т.д.

Таким образом, создается противоречие между настоятельной необходимостью создания удобного и современного городского транспорта и необходимостью всемерной экономии всевозможных материальных ценностей.

Это серьезнейшее противоречие в значительной стадии разрешается путем использования более высокой техники по сравнению с довоенной. На основе более высокого уровня техники имеется возможность с меньшей затратой материалов создавать более совершенные и более экономические конструкции, в лучшей степени удовлетворяющие потребности эксплуатации.

Так, применяя для постройки подвижного состава высококачественную сталь и используя, например, практику регулирования новейших бестележечных вагонов возможно было бы получить значительно более легкие и быстроходные вагоны, чем существующие у нас в настоящее время. Тем самым нам удалось бы значительно снизить потребность в металле при постройке вагонов, как за счет их облегчения, так и благодаря увеличению скоростей движения и связанному с ними уменьшению количества вагонов, необходимых для задания объемов перевозок. Такое же положение следует принять для троллейбусов и для автобусов.

Точно также путем повышения напряжения и контакта сети с 550 В до 750 В (что вполне возможно, если не придерживаться на уровне техники довоенного периода, а точнее, начала этого столетия), можно резко уменьшить необходимое количество цветного металла, одновременно увеличив режим работы сети и уменьшив в ней колебания напряжения.

Применение более совершенной техники в строительстве тяговых подстанций – автоматическое и дистанционное управление, использование герметических выпрямителей, улучшение защиты подстанции – позволит значительно сократить материальные затраты на оборудование и на постройку зданий подстанции и уменьшить стоимость содержания персонала, увеличив в то же время надежность работы энергоснабжающей системы, а тем самым и регулярность и надежность всего городского электротранспорта.

Из произведенных примеров видно, что только базируясь на новой, более совершенной технике, возможно разрешить труднейшую, на первый взгляд, неразрешимую задачу – создание более совершенного оборудования с меньшей затратой материальных ценностей.

Имеются все основания полагать, что для послевоенного восстановительного периода мы имеем право рассчитывать на значительно более высокий технический уровень, чем до войны. Огромный опыт поразительно быстрого освоения нашей промышленностью новейшей военной техники в труднейших условиях военного времени, является гарантией быстрого освоения новых конструкций и нового оборудования для мирного послевоенного строительства. Наконец, значительную помощь в деле создания новых современных конструкций и применения новых методов производства должны будут оказать союзники США и Великобритания, а также Германия, которую несомненно заставят в значительной степени возместить нанесенные ею разрушения.

На базе предлагаемых общих установок ниже рассмотрены отдельные отрасли хозяйства городского транспорта и для каждой из них намечены пути восстановления и технической реконструкции.

<…>

Вывод по эксплуатации 2-этажных троллейбусов в Москве.

1) План и профиль трассы маршрута № 12 в центральной части города нельзя признать благоприятными и удачными для эксплуатации на этом направлении

2-этажных троллейбусов, особенно на участке площадь Свердлова, Петровка, Кузнецкий мост, Сретенска до Сретенских ворот (узкие улицы с многочисленными крутыми поворотами).2) С точки зрения эксплуатации это направление также неудачно, так как на отдельных участках этого направления работают шесть маршрутов со 158 одноэтажными машинами в движении, имеющими более высокую эксплуатационную характеристику по сравнению

с 2-этажными машинами.3) Помимо неудачной трассы длина маршрута №12 для 2-этажных троллейбусов принята чрезмерно большой, что дало средний интервал между машинами в 25 минут; такой интервал ни в какой степени не может обеспечить нормальной эксплуатации машин на выбранном направлении и не отвечает требованиям и Правилам технической эксплуатации троллейбусов.

4) Понижение качественных показателей одноэтажных троллейбусов, вследствие изложенного, в настоящее время, незначительно, благодаря весьма малому количеству

2-этажных троллейбусов в движении.Этот отрицательный эффект был бы значительно выше и глазомерно ощутим, если бы на маршрут № 12 выпускалось нормальное число машин порядка

40–50 единиц. 5) Несмотря на недопустимо большой интервал между 2-этажными машинами и некоторые неудобства для пассажиров при входе и выходе, все же наполнение машин и выручка определялись в размерах, соответствующих средним величинам одноэтажных машин, что может быть объяснено недостатком транспортных средств в городе вообще и новизной для населения двухэтажного экипажа.

Действительно, если бы каждый москвич из-за любопытства пожелал бы проехать на 2-этажном троллейбусе один раз (две поездки), то тогда это составило бы около 9 млн. пас. поездок, что превышает больше чем два раза количество пассажиров, перевезенное

2-этажными троллейбусами в 1939 году.Эксплуатационные обоснования в установлении области применения двухэтажного подвижного состава и в частности двухэтажных троллейбусов.

При установлении сферы применения двухэтажного подвижного состава в целях получения наибольшей эффективности его работы, рассмотрим те требования, которые могут быть предъявлены к поезду на линии со стороны эксплуатации.

Скорость.

Однотипность поездов, работающих на маршруте или на общих участках, где проходит ряд маршрутов, обеспечивает максимальную скорость сообщения.

Скорость – главнейшее требование пассажиров, поэтому поезда различных скоростных и емкостных характеристик по маршрутам и участкам сети следует распределить таким образом, чтобы средняя взвешенная скорость на сети в целом была максимальной.

<…>

ГЛАВА 7. ОЧЕРЕДНОСТЬ И ПОРЯДОК

ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ

ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА.

1. Общие соображения.

Восстановление жилищ и коммунального обслуживания населения должно явиться в послевоенный период задачей первоочередной важности.

Городской пассажирский транспорт, будучи чрезвычайно важным и необходимым видом коммунального обслуживания городского населения в нормальное время, в восстановительный период приобретает еще большее и особое значение в деле обслуживания населения, занятого на восстановительных работах городов, что вызовет высокую подвижность трудящихся.

Эти обстоятельства выдвинут коммунальные хозяйства на одно из первых мест, наравне с НКПС, тяжелой и легкой промышленностью, при очередности и распределении материальных ресурсов на восстановление народного хозяйства страны.

Однако, принимая во внимание колоссальные размеры необходимых материальных ценностей для восстановления, реконструкции и развития городского транспорта, период восстановления придется растянуть на ряд лет, а самые работы производить по очередям, в зависимости от располагаемых ресурсов, а так же от значимости, важности и состояния отдельных предприятий городского транспорта.

Условно весь период восстановления и реконструкции принимаем

В первом этапе, длительностью 3–5 лет, производится восстановление транспортных хозяйств на существующей технической базе и подготовительные работы ко второму этапу восстановления (оформление технической документации для строительства подвижного состава новейшей конструкции для всех видов транспорта, для перевода электрохозяйства трамваев и троллейбусов с 550 вольт на 750, организация и подготовка соответствующей мощности вагона и машиностроительных баз, строительство опытных образцов подвижного состава всех видов транспорта и испытание его в условиях эксплуатации).

Во втором этапе, длительностью 7–10 лет, должно выполняться:

a. Строительство, на организованных и подготовленных в первом этапе вагонно-машиностроительных базах, нового оборудования городского пассажирского транспорта на принципах новейшей техники и постепенная замена существующего устаревшего оборудования новым.

b. Расширение всех видов транспорта в целях наиболее полного удовлетворения спроса на перевозки.

c. Строительство заново всех видов транспорта в тех городах и населенных районах, где это диктуется размерами территории и населения города, условиями планировки и пр.

Порядок выполнения восстановительных работ в 1 этапе.

1. Использование вагонов трамвая старой конструкции.

Трамвай, по существу единственный вид массового транспорта, имел в довоенное время весьма недостаточный инвентарь и далеко не удовлетворял спрос населения на перевозки.

К концу войны следует ожидать, что и этот скромный инвентарь вагонов сократится примерно на 25-30% за счет разрушений, причиненных оккупантами и за счет недоремонта вагонов в городах неоккупированных.

Следовательно, к началу восстановительного периода трамвайного хозяйства будут располагать 7000-7500 вагонами условно годными для дальнейшей эксплуатации, что еще больше ухудшит условия трамвайных перевозок.

Ввиду изложенного, потребуется или немедленно приступить к постройке трамвайных вагонов старой конструкции на существующих вагоностроительных базах или же вагонов старой конструкции не строить, а оставшийся инвентарь, после соответствующего ремонта, использовать наиболее рационально на существующей рельсовой сети: сохранив трамвайное движение на наиболее загруженных коренных направлениях и сняв его временно с второстепенных менее загруженных участков рельсовой сети.

Роль автобусов.

В помощь трамваю на этих последних участках и на других, требующих обслуживания массовым пассажирским транспортом, организуются автобусное движение. На первом этапе восстановления, в целях наибольшего удовлетворения спроса населения на перевозки и сокращения вложения материальных ценностей, можно допустить эксплуатацию автобусов с прицепами на тех направлениях, где это будет диктоваться условиями движения.

Установить в настоящее время потребность в автобусах для этого случая затруднительно. Грубо ориентировочно, на глаз, потребуется на первом этапе около 20000 ед. автобусов и прицепов.

Количество машин и прицепов к ним можно будет получить за счет:

a. Приведение в порядок автобусов, освобожденных военным ведомством.

b. Приспособления грузовых машин и грузовых прицепов путем оборудования их кузовами временного упрощенного типа.

c. Строительства новых современных автобусов новейшей конструкции на имеющихся у нас достаточно мощных автостроительных базах (ЗИС и др.).

Трамваи заново в первом этапе восстановления не строятся и временно заменяются автобусами, где это возможно по дорожным условиям.

Ремонт сохранившегося инвентаря трамвайных вагонов.

Годные к эксплуатации трамвайные вагоны старой конструкции сохранятся на сети после окончания войны, в соответствии с намеченной длительностью восстановительного периода, еще около 10 лет. Сокращаясь в своем количестве постепенно по мере поступления в эксплуатацию вагонов новейшей конструкции.

Для поддержания на этот срок в исправном состоянии трамвайных вагонов потребуется весь инвентарь пропустить через один капитальный ремонт и в дальнейшем поддерживать вагоны профилактическими текущими ремонтами. Пропуск вагонов через капитальный ремонт должен быть произведен, по возможности, в самые сжатые сроки, что можно было бы осуществить путем привлечения к выполнении ремонтов и изготовлению запасных частей, помимо трамвайных вагоноремонтных мастерских и заводов, также существующие наши вагоностроительные заводы (Усть-Катарский, Мытищинский, «Динамо») и др. освобождающиеся от военной нагрузки заводы нашей промышленности.

Работы второго этапа.

Порядок поступления вагонов новейшей конструкции.

Вагоностроительные базы на втором этапе восстановления должны будут начать серийный выпуск готовой продукции в таких размерах, чтобы к концу восстановительного периода обеспечить городской транспорт требуемым количеством подвижного состава.

Выпуск новых вагонов с заводов в эксплуатацию по отдельным годам будет находиться в зависимости от производственной мощности вагоностроительных баз.