Виртуальная выставка «Каким он парнем был…». К 85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина

Виртуальная выставка:" Чемпион мира и человек науки".

Публикация:"Из истории Группы изучения реактивного движения".

Публикация:"Московская планерная школа".

«Отдыхайте днем в парке...». К 85-летию ЦПКиО им.Горького

Административное здание ЦПКиО им. Горького. Административное здание ЦПКиО им. Горького.РГАНТД. Ф. 36. Оп. 9. Д. 90. Административное здание ЦПКиО им. Горького. РГАНТД. Ф. 36. Оп. 9. Д. 90. |

В марте 1928 года Президиум Моссовета принял решение о строительстве в Москве на территории бывшей ВСХВ парка культуры и отдыха. Планировку партера парка от входа до Нескучного сада осуществил архитектор-авангардист К.С. Мельников. В 1932 году парку было присвоено имя М. Горького.

Сейчас ЦПКиО им. Горького – один из самых крупных городских парков в Европе с самой большой набережной. Недавно к нему были присоединены Нескучный сад, парк Музеон и природный заказник «Воробьевы горы». Ведутся работы по благоустройству территорий.

Публикация материалов РГАНТД, которую мы предлагаем, посвящается

Генеральный план реконструкции Москвы, утвержденный 10 июля 1935 года постановлением ЦК ВКП(б) и СНК СССР № 1435 «О генеральном плане реконструкции города Москвы»[1] являлся одним из первых комплексных планов по преобразованию нашей столицы.

План был разработан архитекторами В.Н. Семеновым[2] и С.Е. Чернышевым[3]. Планировалась перепланировка города, освоение новых районов, создание кольцевых и радиальных магистралей.

Все это, как задумывали разработчики плана, сочетаясь с рельефами Москвы – реки и Яузы, а также богатейшими парками, в едином архитектурном оформлении должны были превратить Москву в социалистический город.

План был разработан на основе решений пленума ЦК ВКП(б) от 15 июля 1931 года «О Московском городском хозяйстве развития городского хозяйства СССР»[4].

Одной из задач Генерального плана 1935 года являлось озеленение города за счет новых лесопарковых зон и реконструкции имеющихся городких парков и бульваров: бульваров Садового и Бульварного кольца, парка Ленинских гор, Измайловского парка им. Сталина, Сокольнического парка им. Бубнова, Красно-Пресненского, Останкинского и парка Покровское-Стрешнево с расширением его путем присоединения к Химкинскому водохранилищу.

Это послужило в дальнейшем для рассмотрения вопросов реконструкции парков и строительства новых, начиная с изучения уже имеющегося опыта и поиска новых решений в осуществлении задуманного.

Главная аллея и главный вход в ЦПКиО им. Горького. Главная аллея и главный вход в ЦПКиО им. Горького.РГАНТД. Ф. 36. Оп. 9. Д. 186. Главная аллея и главный вход в ЦПКиО им. Горького. РГАНТД. Ф. 36. Оп. 9. Д. 186. |

В ЦПКиО им. Горького. В ЦПКиО им. Горького.РГАНТД. Ф. 36. Оп. 9. Д. 185. В ЦПКиО им. Горького. РГАНТД. Ф. 36. Оп. 9. Д. 185. |

Реконструкция парков рассматривалась как одна из основных частей реконструкции города, связанная с его экономическим развитием, которая согласно поставленным задачам, требовала привлечения специалистов и мастеров в области паркостроения, садово-паркового искусства, архитектуры, а также применения всех достижений в области озеленения, создания парковой скульптуры, художественного оформления парков.

Кроме этого, требовались новые научные разработки и новые методы в создании парков и их художественном оформлении, включая правильный подбор и размещение растительности.

Решением этим проблем в 1930-е годы занималась Академия коммунального хозяйства при НКНХ РСФСР, созданная в 1931 году.

Одной из разработок, подготовленных в результате этой работы сотрудниками сектора зеленого строительства Академии, являлся научный отчет, наиболее интересные части которого вошли в состав данной публикации.

Руководил научной разработкой по реконструкции старых и созданию новых парков Железнов Г.Ф., исполнителями являлись старшие научные сотрудниками Академии: Алексеев Е., Корсаков А., Каковский В. и др.

Важность данного документа заключается в том, что в рассматриваемый период необходимая литература и пособия по вопросам паркостроения отсутствовали. Перед разработчиками стояла задача изучить и проанализировать все имеющиеся достижения в этой области, определить основные направления и методы работы и обобщить результаты в научном отчете.

Отчет был подготовлен в 1937 году. Вопросы паркостроения были рассмотрены в нем относительно всей территории СССР.

По своему содержанию и имеющейся в нем информации, а также с учетом времени подготовки отчет определен в РГАНТД особоценным документом.

Аттракционы в ЦПКиО им. Горького. Аттракционы в ЦПКиО им. Горького.РГАНТД. Ф. 36. Оп. 9. Д. 85. Аттракционы в ЦПКиО им. Горького. РГАНТД. Ф. 36. Оп. 9. Д. 85. |

Отчет содержит большой по объему материал по разным направлениям паркостроения в 1930-е годы. В наше время – это неоценимый источник, свидетельствующий о строении и реконструкции Москвы того времени и о решении вопросов строительства парков и садов – зон отдыха городского населения.

Научный отчет представлен двумя томами и включает 10 разделов.

В публикацию вошел материал только по некоторым вопросам отдельных разделов.

Создатели парков культуры и отдыха предполагали сделать их подчиненными идее социализма. Цель эта стояла при строительстве новых парков и реконструкции старых «барских». Это выражалось, прежде всего, в оформлении и функциональности парков.

При проектировании учитывалось территориальное расположение планируемых объектов, степень населенности, наличие промышленных предприятий и другие факторы.

Согласно проведенному авторами отчета исследованию строения парков в городских условиях предшествовала работа по изучению развития промышленности и хозяйства города в планируемом районе, учитывалось пригородное хозяйство и дачное строительство в данном направлении, проводилась работа по установлению близлежащих культурно-просветительных и оздоровительных учреждений. От этих показателей зависели площади парков, организация и виды обслуживания их посетителей и т.д.

Пышные красивые сады и парки «для царей и высшего сословия» критиковались. Но в тоже время в качестве образца в своем творчестве архитекторы избирали методы французского паркостроителя Ленотра[5], создавшего Версаль – парк на равнине, представляющий целый город из растений и листвы.

В разработке своих садов и парков Ленотр пользовался правильным линиями, а в качестве украшений использовал водоемы, фонтаны, лестницы и различную скульптуру. В своем творчестве Ленотр применял новые приемы паркостроения.

Большое значение при реконструкции парков уделялось вопросам искусства. Поэтому разработчиками отчета изучалась история искусства парков и садов в разных странах с древнейших времен, начиная с Древнего Египта. Наиболее значительным периодом садового зодчества отмечена в отчете Эпоха Возрождения.

В отчете этот материал представлен достаточно подробно и может быть интересен как специалистам в области паркостроения, так для исследователей, изучающих историю нашей страны в этот период.

Летнее кафе. Летнее кафе.РГАНТД. Ф. 36. Оп. 9. Д. 89. Летнее кафе. РГАНТД. Ф. 36. Оп. 9. Д. 89. |

Крымский мост. Крымский мост.РГАНТД. Ф. 36. Оп. 9. Д. 184. Крымский мост. РГАНТД. Ф. 36. Оп. 9. Д. 184. |

В данной работе авторами были определены ближайшие задачи и пути садово-паркового строительства СССР. Подчеркивалось отличие назначения новых парков от прежних, по мнению разработчиков, служивших ранее только для отдыха богатого сословия.

Прежде всего, выдвигалась задача, направленная на создание социалистического парка, с обязательными «глубокими композиционными изменениями» в его формировании по сравнению с прежними, созданными в дореволюционный период.

Особое значение придавалось вопросам садового искусства, художественному оформлению и функциональности парков, а также использованию новейшей современной техники.

Автомобильная экспозиция выставки в Сокольниках. Автомобильная экспозиция выставки в Сокольниках.РГАНТД. Ф. 36. Оп. 9. Д. 352. Автомобильная экспозиция выставки в Сокольниках. РГАНТД. Ф. 36. Оп. 9. Д. 352. |

Внешний вид круглого павильона в Сокольниках. Внешний вид круглого павильона в Сокольниках.РГАНТД. Ф. 36. Оп. 9. Д. 333. Внешний вид круглого павильона в Сокольниках. РГАНТД. Ф. 36. Оп. 9. Д. 333. |

Авторы останавливаются на двух основных типах садово-парковых устройств: архитектурном и пейзажном, подробно рассматривая их преимущества и делая вывод о незаменимости каждого и тесном их сотрудничестве при оформлении парков в той или иной местности. При этом принято решение о продолжении в этом направлении традиций великих мастеров эпохи Возрождения и ХVII века.

Разрабатывая проблему организации отдыха в городских парках, авторы приходят к выводу об обязательном сочетании политико-воспитательных культурных массовых мероприятий с «правильно организованным отдыхом среди зелени» и подчеркивают, что отдых в коллективе – это наиболее полноценная и эффективная его форма.

Отдых рассматривается как многообразный комплекс, отмечаются его основные элементы. Длительное проведение различных мероприятий в парке на открытом воздухе среди зелени определяется как «массовая физиотерапия».

Делается вывод – проблема «максимальной аэрации», т.е. длительное пребывание городских жителей на открытом воздухе, «должна быть широчайшим образом разрешена прежде всего в городских парках К и О.»

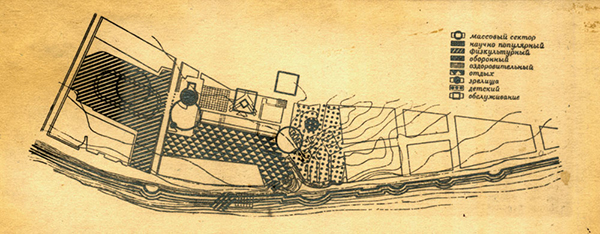

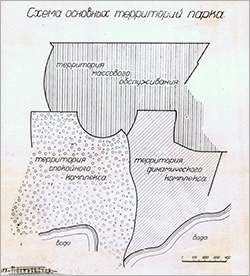

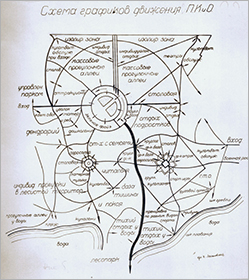

Отдельный раздел отчета посвящен методам функциональных построений в городских парках культуры и отдыха. Рассмотрены различные варианты деления парков на зоны в зависимости от видов работы с их посетителям, разработаны схемы организации территорий парков, которые вошли в данную публикацию в качестве иллюстративного материала.

Как одно из наиболее применимых к задачам паркостроения того времени разработчиками выдвигаются в этой области идея внедрения комплексного обслуживания населения: коллективного и индивидуального, что в наибольшей степени должно было отвечать поставленным задачам.

Второй том отчета полностью посвящен вопросам озеленения и цветочному оформлению парков и садов и содержит много ценного материала по изучению парковой растительности. Отдельными разделами представлены «пейзажно-архитектурная организация парковой растительности», «идейно-художественная выразительность зелено-архитектурных решений зеленого строительства».

Наибольший интерес в этой части работы представляет методика оформления парков ковровыми растениями в виде цветочной живописи. Как подчеркивают авторы, данная методика использовалась не только в создании портретов вождей, писателей и т.д., но и в отражении отдельных событий того времени.

Авторы рассматривают оформление различных типов территорий парков, сочетание архитектуры малых форм с цветами и растительностью, делая при этом вывод, что растительность парков обязательно должна соответствовать особенностям отдельных его секторов, а также проводимым там мероприятиям.

«Архитектура зеленого строительства, как и всякое искусство, должно ставить перед собой задачу воздействия на эмоции массового посетителя и овладение этими эмоциями с тем, чтобы направить их в сторону специфических особенностей отдыха на каждом отдельном участке парка».

Авторы отчета надеялись, что данная работа в дальнейшем даст возможность более детальной разработки архитектурных композиций зелени. С этой целью в отчете приводится рекомендуемый ассортимент растений с описанием их декоративных качеств и биологических свойств и даны результаты научных исследований отдельных зон РСФСР, разделенных по климатическим признакам, с указанием видов характерной для них растительности, включая тундру, полупустыню, сухую степь.

В целом данная работа представляет большой интерес, как уже отмечалось, невзирая на прошедшие годы. Паркостроители с такой тщательностью и заботой продумывали все вопросы организации отдыха и культуры трудящихся.

И несмотря на то, что цели и задачи перед паркостроителями ставились невыполнимые в смысле подчинения парков идее социализма, в связи с их нереальностью, мы благодарны тому времени, поскольку до сих пор посещаем эти парки и сады, где многое сохранилось с тех пор, где еще стоят деревья, посаженные в процессе выполнения программы озеленения нашего города в период его реконструкции, где сохранились архитектурные и скульптурные творения паркостроителей.

Текст приведен в соответствие с современными правилами орфографии и пунктуации.

Использован фотоматериал из личного фонда Чертока Б.Е.: ф. № 36; оп. № 9; ед.хр. №№ 85, 89, 90, 184, 185, 187, 332, 333.

[1] Постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР № 1435 от 10 июля 1935 г. «О генеральном плане реконструкции города Москвы». (СЗ СССР. 1935 г. № 35, ст. 306).

[2] Семенов Владимир Николаевич (1874–1960). Советский архитектор, градостроитель и преподаватель. Один из пионеров, теоретик российского градостроительства. Главный архитектор Москвы (1932–1934).

[3] Чернышов Сергей Евгеньевич (1881–1963). Советский архитектор. Главный архитектор Москвы (1935–1941). Главный архитектор ВСХН (1939). Действительный член Академии архитектуры СССР (1939).

[4] Постановление Пленума ЦК ВКП(б) от 15 июля 1931 года «О Московском городском хозяйстве развития городского хозяйства СССР». (СЗ СССР. 1931 г.).

[5] Ленотр Андре (1613–1700). Французский ландшафтный архитектор. Автор проектов создания и последующих реконструкций королевских садов и парка в Версале.

Отчет по теме: «Парки культуры и отдыха»

Вступление

Повседневная забота о человеке является неотъемлемой и основной задачей в жизни и развитии нашей великой страны социализма. Забота о росте материально - культурного уровня трудящихся, о создании культурных, социалистических условий труда и отдыха является повседневной заботой партии и правительства. Отсюда понятна та радость и полноправная жизнь, которой дышат трудящиеся всего нашего могучего СОЮЗА.

«Жить стало лучше, жить стало веселее, товарищи» (СТАЛИН).

Отсюда исходит то огромное стремление к развитию паркового строительства, какое наблюдается буквально во всех наших городских, районных центрах и колхоза.

В капиталистических городах также есть парки, равно как есть в этих городах хорошее жилые дома и магазины с вкусной пищей. Но все это существует там как источник получения прибылей для владеющих этими парками частных лиц и акционерных кампаний.

Поэтому для рабочих капиталистических городов парки являются там такой же недоступной роскошью, как недоступно для них сносное жилье и сытая пища.

В городах нашей Великой социалистической родины хозяевами парков являются сами рабочие, сами трудящиеся.

«Октябрьская революция, ликвидировавшая господство капиталистов, превратила городское хозяйство из средств дополнительной эксплуатации рабочих масс в организацию обслуживания их материальных и культурно-бытовых нужд» (Рез. пл. ВКП(б), 15/V1–1931 г.).

Мы строим в СССР новые и переделываем старые барские парки, для того, чтобы создать наиболее благоприятные условия культурного отдыха трудящихся города и деревни. В постановлении по реконструкции Москвы июньский пленум ЦК специально останавливается на этом и ставит перед московской организацией ряд заданий по этим вопросам:

«ЦК обязывает московскую организацию широко развернуть работу по развитию зеленых насаждении, разбивке бульваров и скверовв особенности в рабочих районах, а городские лесные массивы – Сокольники, Петровский парк, Измайловский и т.п. превратить в образцовые парки культуры и отдыха» (Рез. пл. ЦК ВКП(б), 15/V1–31 г.).

В результате недоступные прежде для рабочих роскошные московские парки царя и его вельмож – Нескучный сад, парк князя Голицына, парк графа Шереметьева и др. превращены теперь в парки культурного отдыха для трудящихся Москвы. Такое же превращение мы имеем с бывшими парками царя и его разных вельмож и купечества в Ленинграде и во всех других городах, а также и в колхозах и совхозах нашего Союза.

На основе завоеваний социализма в период прежней пятилетки, вторая пятилетка дает особенно бурный рост мероприятий по благоустройству городов, колхозов и совхозов и созданию сотен и тысяч новых культурных учреждений.

«Второе пятилетие» – писал т. Куйбышев [В].[В], – должно явиться пятилетием действительного превращения индустриальных пунктов страны в культурные, технически и хозяйственно развитые и благоустроенные пролетарские центры…

Развитие общественной жизни трудящихся, самообразования, физкультуры, приобщение широких масс к искусству требует расширения клубов, дворцов культуры, залов для зрелищ и докладов,стадионов, спортивных площадок...» (В.[В]. Куйбышев. «О второй пятилетке»).

Мы являемся живыми свидетелями выполнения этих задач второй пятилетки и превращения наших городов в благоустроенные центры концентрации социалистической промышленности и социалистической жизни трудящихся нашей великой родины.

Освещая вопрос социалистического переустройства городов, т. Л.[М]. Каганович в своем докладе на июньском пленуме ЦК в 1931 г. говорил:

«Мы подошли к этому вопросу всем ходом развития социалистического строительства, всем ходом развития коллективизации и социалистического переустройства сельского хозяйства, и вопрос о городе и городском хозяйстве вышел уже сейчас за обычные рамки так называемого благоустройства ,стал вопросом большого политического и экономического значения» (Л.М. Каганович. «За соц. реконструкцию Москвы и городов СССР», стр. 71).

В свете этой большой политической значимости мы должны рассматривать и вопросы городского паркостроительства. Мы по-новому, по-социалистически строим и перестраиваем наши города. В порядке размещения жилых кварталов и заводских площадок, в типах жилых построек, в благоустройстве улиц и развитии зеленых насаждений по ним и т.д. – отражается наша политика создания социалистических и радостных условий для повседневного отдыха трудящихся.

Без мощных «зеленых насаждений», без мощных просторов зеленых насаждений – древесных, цветов, газонов – без них не мыслима организация отдыха. Живые зеленые друзья – растения стали неотъемлемым звеном нашей повседневной жизни.

Нам – трудящимся великой Сталинской социалистической эпохи весьма трудно представить наш культурный отдых и вообще всю нашу культурную жизнь, уют, свежесть и чистоту в общественной и личной жизни без цветов, без зелени.

Чем мы больше будем культурно работать и отдыхать, тем больше будем нуждаться в благотворном общении с живыми растениями и особенно с теми из них, которые отличаются богатством аромата, форм и красок. Цветы и зелень, воздействуя на человека своей красотой, облагораживают его и вместе с тем, создавая хорошее, радостное настроение содействуют наилучшему отдыху и восстановлению сил усталому организму и быстрейшему превращению его в наиболее работоспособный. Вот почему, понятно, что цветы и зелень становятся неотъемлемым спутником нашего социалистического общества. Сады и парки в СССР, являясь необходимой потребностью нашего быта, приобретают огромное воспитательное и общественное значение.

Однако наши парки и сады, где значительную часть своего отдыха проводит большинство трудящихся, должны быть не простым комплексом растений, газонов, клумб, дорожек, изваяний и пр., а художественно и планово созданными и оформленными произведениями искусства. Они, являясь зелеными оздоровительными массивами, должны в полной мере содействовать воспитанию из среды посетителей всесторонне развитого социалистического человека, которому свойственны эмоции к творчеству, вкус к изящному и красивому.

Огромнейшая перспектива развития паркостроительства по плану реконструкции Москвы и других наших городов требует и нового отношения к организации парков.

Мы должны поднять наше садово-парковое творчество на высшую ступень, сделав его достойным нашей Сталинской социалистической эпохи.

Чтобы этого достигнуть от нас требуется многое. Это обязывает нас рационально использовать все наилучшее из садов, овладеть садовой, парковой культурой прошлого и, определив наши новые творческие пути, сделать садово-парковое искусство, как и другие виды искусства, неотъемлемым достоянием широчайших масс трудящихся.

Однако для этого необходимо создать весьма культурно и технически вооруженные кадры паркостроителей. Этим будет положено начало в созданий новой летописи садово-паркового искусства, достойной новой, социалистической эпохи.

Между тем мы пока еще мы не располагаем специальной литературой и пособиями, которые бы вооружали наших уже многочисленных паркостроителей в их повседневной практической работе.

Настоящей работой мы и пытаемся, хотя бы частично, восполнить этот пробел.

Парки культуры и отдыха в системе города

План паркостроительства всегда должен являться органически составной частью плана строительства города, района и т.д. в целом. Нельзя строить план реконструкций или нового строительства города, районного центра и забывать, не создавать одновременно, плана развития зеленых насаждений.

Зеленые насаждения дают здоровый, богатый кислородом воздух для трудящихся. Земельные насаждения ослабляют уличный шум городов и своим зеленым цветом успокаивают нервную систему человека. Зелень украшает город, она является элементом художественного оформления зданий, улиц, кварталов и городов в целом. Наконец, зелень, солнце, вода и чистый воздух – это база отдыха.

Между тем есть случаи, когда планы городов составляются без учета плана паркостроения. В результате, напр. в Магнитогорске, город разместили на безлесной территории, тогда как этого можно было избежать. По этим же причинам в Сталинграде под парковые насаждения отведена была площадь, оказавшаяся вообще не годной для посадки (Лунц [Л].[Б]. «Реконструкция городов СССР», Госплан, 1933 г.).

План паркостроительства должен вытекать из перспектив развития городских отраслей хозяйства и занятых в них масс трудящихся города. Иначе план строительства парков окажется не реальным, ошибочным, не учтёт «завтрашнего» лица города и через ряд лет не сможет удовлетворять запросов трудящихся городов.

О завтрашнем лице наших социалистических городов исчерпывающие указания даны июньским (1931 г.) пленумом ЦК.

«Учитывая, что дальнейшее развитие промышленного строительства страны должно идти по линии создания новых промышленных очагов в крестьянских районах и тем самым приблизить окончательное уничтожение противоположности между городом и деревней, пленум ЦК считает нецелесообразным нагромождение большого количества предприятий в ныне сложившихся крупных городских центрах и предлагает в дальнейшем не строить в этих городах новых промышленных предприятий, в первую очередь не строить их в Москве и Ленинграде, начиная с 1932 г.».

Относительно внутренней планировки городов и размещения в них промышленности, жилищ, культурных учреждений и т.д. июньский пленум ЦК ВКП (б) 1931 г. дал такие указания:

«При планировке Москвы, как социалистического города, в противоположность капиталистическим городам, не должна допускаться чрезмерная концентрация на небольших участках больших массивов населения, предприятий, школ, больниц, театров, клубов, магазинов, столовых и т.д.»

Совершенно понятно, что сказанное здесь о Москве целиком относится ко всякому другому городу нашего Союза. Развивая этот пункт решения пленума, т. Каганович [Л].[М].в своем докладе сказал:

«Мы должны так планировать город, чтобы равномерно распределять население по всем его участкам и соответственно с этим равномерно распределить культурные учреждения: школы, больницы, клубы, театры, магазины, бани и т.д.».

В соответствии с этими указаниями пленума ЦК мы должны развивать и наше городское парковое строительство. Равномерному размещению населения городов должна сопутствовать целая система зеленых насаждений, среди которых в виде больших вкраплений должны размещаться парки различных типов.

Парки являются мощным культурным учреждением, целыми комбинатами культурных учреждений.

Но эти свои функции они смогут правильно выполнять лишь тогда, когда они будут правильно, в соответствии с приведенными выше указаниями ЦК, размещены в общей системе расселения нашего социалистического города. При этом нужно иметь в виду, что город должен быть насыщен парками разного значения.

Вопросы типизации парков и установление их размеров, надо рассматривать в связи со всей системой городских зеленых насаждений. Это необходимо, во-первых, для того, чтобы не путать самих названий отдельных видов зеленых насаждений, чтобы иметь однообразие в определении этих насаждений, во-вторых, потому, что городское паркостроительство является лишь частью всего зеленого строительства по городу, размеры которого определяются конкретными требованиями обеспечить городу необходимые культурные санитарно-гигиенические и др. условия. Не определив размеров зеленых насаждений в целом, нельзя определить размеров паркостроения, как части целого.

Рассмотрим эти вопросы на конкретном примере московского плана развития зеленых насаждений, который, т. Перчик [Л]. описывает так:

«По постановлению Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) территория Москвы расширяется, до 60 тыс. гектаров. За пределами этой территории создается лесопарковый защитный пояс в радиусе до 10 километров. Этот пояс состоит из крупных лесных массивов, берущих свое начало в загородных лесах, и служит прекрасным резервуаром чистого воздуха для города и местом отдыха для населения.

От этого изумрудного пояса, охватывающего Москву со всех сторон, протягиваются к центру Москвы зеленые полосы, по следующим направлениям:

-

от Измайловского парка им. Сталина и Сокольнического им. Бубнова по берегам Яузы,

-

от Ленинских гор и центрального парка им. Горького вдоль набережной Москвы-реки,

-

от Останкинского парка по Самотеке и Неглинной.

Через эти зеленые клинья будет притекать в центральную часть города от крупных лесных парковых массивов, расположенных вокруг города, свежий и богатый озоном воздух.

Все городские парки должны быть приведены в полный порядок, хорошо запланированы и благоустроены. 13 крупнейших парков вокруг города: Измайловский им. Сталина, Сокольнический, Останкинский, Тимирязевский, парк им. Петра Алексеева, Сходненский, Краснопресненский, Фили-Кунцево, парк Ленинских гор, Центральный парк им. Горького, Нагатинский, Кузьминский, Кусковский и около 50 парков районного значения внутри города, городские бульвары Садового и Бульварного кольца и зеленые площадки внутри жилых кварталов создадут в Москве мощную зеленую базу, оздоровляющую и украшающую нашу столицу» (Л. Перчик. «Больш. план рек .Москвы». Партиздат, 1935,

А). Промышленность и крупное городское хозяйство.

Обслуживание посетителей ПКиО должно строиться на основе возможно полного и всестороннего удовлетворения запросов конкретных дифференцированных групп посетителей по их возрастам, профессиям, специфическим условиям трудовой деятельности и быта.

Поэтому характеристика промышленности и хозяйства города в указанном разрезе обязательно должна быть учтена при строительстве всей организации работы ПКиО и реальными возможностями переброски населения городским транспортом.

Ряд сведений по характеристике промышленности возможно придется получить не только из централизованных источников, от местных отделов и трестов, но и из первоисточников, в порядке непосредственного обследования предприятий, или путем рассылки им анкет по программе минимум.

Б). Пригородное хозяйство.

При сборе материалов к строительству ПКиО должны быть учтены в радиусе до 25 км от города, следующее данные:

-

Направление производственной деятельности (зерновое хозяйство, животноводство, плодоводство, огородничество и т.д.)

-

Перечень производственных объектов (совхозов, колхозов, МТС), территориально тяготеющих к городу, трудящиеся, которых могут периодически, пользоваться ПКиО.

-

Сведения о населении указанных пунктов.

-

Транспортная связь крупных точек пригородного хозяйства с ПКиО.

-

Описание имеющихся в окрестностях города лесопарков и лесов, имеющих значение мест отдыха, их качественное состояние и территориальное расположение, порядок их эксплуатации.

-

Описание существующего дачного хозяйства.

-

Описание существующих производственных баз для зеленого строительства (питомники, оранжереи) с экологическими показателями и перспективами развития.

Все эти данные должны быть учтены для того, чтобы при значительном удельном весе сельского и др. природного хозяйства в жизни города занимающееся им население было учтено при исчислении посещаемости ПКиО и организации соответствующего культурно-политического его обслуживания.

Момент наличия в окрестностях города лесов и лесопарков крайне важен, так как последние могут оттянуть к себе значительное количество жителей не только пригорода, но и города, что отразится на общей посещаемости городских ПКиО. Так например, ленинградские пригородные парки (Петергоф, Детское село, Павловск и др), оттягивают к себе значительное количество основных жителей города.

Подмосковные пригородные места массового отдыха (по данным 1934 г.) в летнее время имеют среднесуточное число отдыхающих жителей Москвы – 156 тыс. человек или около 5% всего населения.

Развивающееся вокруг многих крупных городов дачное строительство должно быть охарактеризовано для учета размера отлива жителей городов на дачи в летний период, так например, по Москве (1934 г). Количество городского населения проживающего летом на дачах определяется в 165000 = 5% всего населения Москвы. С улучшением данного хозяйства и пригородного транспорта этот % по Москве будет понятно увеличиваться.

Описание существующих производственных баз необходимого для установления возможности получения посадочного материала и учета его в стоимости озеленения территории ПКиО.

В). Культурно-просветительные и оздоровительные учреждения города.

К их сети надо отнести :

1. массово-политико-просветительную сеть – дворцы культуры, музеи, выставки, библиотеки, клубы;

2. детские учреждения;

3. лечебно-оздоровительные и физкультурные учреждения;

4. школы, специально-учебные и научные учреждения;

5. зрелищные предприятия;

6. ПКиО и сады специального назначения.

<…>

Многие из перечисленных нами учреждений могут быть размещены и в городе и в ПКиО. При организации ПКиО сеть его учреждений необходимо рассматривать, как часть единой сети этих учреждений города. ПКиО должен дополнять культурно – просветительскую сеть города. Поэтому в нем прежде всего должны быть сооружения специфически паркового и массового порядка. Примерный перечень и численность учреждений, прямо связанных с работой ПКиО, можно видеть для ряда городов из прилагаемой здесь таблицы.

спортивных и научных учреждений ряда городов РСФСР

(по данным ЦУНХУ – 1934 г.)

|

№№

|

Название городов

|

Население в тыс. чел.

|

Детские учреждения

|

Однодневные Дома отдыхов и санатории

|

Музеи

|

Клубы, театры, кино

|

Науч. учр.

|

Спортивные учреждения

|

ЦКиО Г.

|

|||||

|

Ясли

|

Дет. площ.

|

Дет. сады

|

Дет. дома

|

Стадионы

|

Водные и лыж.

ст

|

Пр. учр.

|

||||||||

|

1)

|

Ленинград

|

2739,8

|

162

|

364

|

641

|

54

|

13

|

39

|

170

|

150

|

10

|

39

|

28

|

2766,0

|

|

2)

|

Москва

|

3641,5

|

205

|

604

|

1002

|

н/с

|

14

|

69

|

333

|

246

|

–

|

–

|

–

|

2766,0

|

|

3)

|

Горький

|

512,6

|

34

|

138

|

134

|

19

|

5

|

3

|

86

|

22

|

5

|

57

|

85

|

187,0

|

|

4)

|

Ярославль

|

209,4

|

27

|

32

|

81

|

2

|

4

|

3

|

43

|

3

|

3

|

31

|

51

|

113

|

|

5)

|

Воронеж

|

239,9

|

26

|

47

|

58

|

2

|

3

|

6

|

24

|

28

|

3

|

11

|

35

|

123,6

|

|

6)

|

Саратов

|

340,0

|

25

|

20

|

61

|

8

|

4

|

5

|

31

|

27

|

1

|

6

|

5

|

32,0

|

|

7)

|

Ростов-на-Дону

|

479,2

|

33

|

94

|

95

|

12

|

8

|

8

|

53

|

35

|

3

|

7

|

6

|

205,9

|

|

8)

|

Оренбург

|

140,6

|

12

|

12

|

52

|

–

|

2

|

4

|

44

|

1

|

2

|

1

|

4

|

187,0

|

|

9)

|

Иркутск

|

184,2

|

23

|

–

|

37

|

4

|

1

|

2

|

23

|

12

|

4

|

9

|

4

|

–

|

|

10)

|

Пятигорск

|

71,5

|

1

|

3

|

11

|

3

|

–

|

3

|

8

|

3

|

1

|

–

|

11

|

–

|

|

11)

|

Архангельск

|

225,8

|

65

|

20

|

99

|

7

|

1

|

2

|

69

|

18

|

3

|

5

|

7

|

40,1

|

Эта таблица дает представление о развернутой работе, упомянутых в таблице учреждений в ряде городов РСФСР, которая должна быть увязана с аналогичной работой в ПКиО.

Механическое движение населения (миграционные процессы) следует учитывать в том случае, если они оказывают значительное влияние на численность и структуру населения. Этот крайне существенный вопрос особенно должен быть освещен для новостроек (временное и сезонное население, в частности, строители).

Средне-численный состав семей, работающих в промышленности и основных отраслях городского хозяйства, необходимо иметь ввиду при организации обслуживания посетителей, рассчитывая на запросы семейного отдыха. По данным переписи 1926 г. средний состав семьи различных городов РСФСР определяется

Данные о расселение населения по территории города должны быть взяты применительно к основным промышленным, административным и жилым районам города, с учетом расстояния нахождения каждого района от ПКиО.

Анализ собранного материала наглядно покажет потребности города в рамках паркостроительства так и действительные возможности развернутого строительства ПКиО в данном городе. Какова должна быть очередность в строительстве отдельных типов ПКиО, какова должна быть их площадь, как надо их размещать на территории города – вот вопросы, которые неизбежно встают сразу же после анализа собранного материала и определения общей площади паркостроения по городу.

Совершенно понятно, что все эти вопросы сугубо конкретные и решать их надо в зависимости от конкретных условий (территорий, финансов, состава населения и т.п.) каждого данного города. Однако при равенстве всех прочих условий всегда надо в первую очередь развивать строительство районных ПКиО, здесь надо помнить, что именно районные парки КиО являются теми парками, которые должны быть чуть ли не в квартире каждого рабочего и по настоящему обеспечивать ему культурный отдых.

Исходя из этих соображений надо решать и вопрос о территориальном размещении районных парков. Какого либо обобщающего опыта работы наших парков в этом вопросе мы не имеем. Исходя из самого понятия максимального приближения парка к жилью трудящихся, мы считаем, что, как правило, парки КиО надо размещать не дольше получаса ходьбы от самых удаленных от парка жилищ рабочих.

Только так размещая районные парки КиО мы будем, нам кажется, действительно в духе изложенных выше указаний июньского пленума ЦК и указаний т. Кагановича [Л].[М]. о размещении культурных учреждений соответствовать равномерному расселению населения.

Эту характеристику и важнейшую особенность значения районных парков КиО указал в своем решении ЦК ВКП(б) и СНК СССР, определив реконструкцию Москвы по плану (13 крупнейших общегородских парков под городом и 50 районных парков внутри города).

Иначе нужно подходить к размножению ЦПКиО и общегородских отраслевых парков. Определяющими здесь выступают следующие два фактора: 1) максимальное использование своеобразия территории и прочие особенности города для полного выполнения программы работы парка; 2) быстрота и удобство подъезда к паркам и обратного выезда из них. Обычно применяется, что каждый из этих парков должен располагаться от основных массивов жилья на расстоянии примерно получаса езды трамваем.

Выявив радиус обслуживания посетителей каждым типом парка (30 м ходьбы для районных и 30 м езды для общегородских), дальше надо решать вопрос о том сколько же нужно строить парков (количество) и какой размер площади каждого из них.

Некоторые авторы общую норму паркостроения уточняют еще дальше, разрывают ее норму для общегородских парков и для районных. В этом отношении наибольшей известностью и распространенностью пользуются нормативы, принятые Совнаркомом УССР, где для общегражданских парков дается норма 15 м² на одного жителя города, для районных парков – 8 м² на одного жителя. Причем, общегражданские парки строятся из расчета один на 150 000 населения, площадью не меньше 150 га, а районные парки – один на 33 тыс. населения площадью не меньше 26 га каждый. Суммарная норма паркостроения здесь принимается, как видим (15+8), равной 23 м².

Американский паркостроитель Г.П. Говард рекомендует строить районные парки по 1 на 25 тыс. населения с радиусом обслуживания 700 метров или 10–12 м ходьбы и общей площадью от 4 до 20 га.

Мы считаем вообще не целесообразным устанавливать оптимальную численность парков и число обслуживаемого населения каждым типом парка: уж слишком разнообразны конкретные условия строительства парков в каждом отдельном городе. По этим же причинам, излишне рекомендовать и какие-то оптимальные размеры площади для каждого типа парков.

Во всех этих вопросах важно усвоить одно: парки должны быть как можно большими по размерам площади. Наши ПКиО должны отражать все величие нашей эпохи грандиозных социалистических преобразований и давать широчайший простор для отдыха трудящихся. Кроме того, чем больше площадь парка, тем он меньше затаптывается посетителями, лучше сохранятся и в то же время, он лучше выполняет свои санитарно-гигиенические функции. Всеми врачебным наблюдениями и исследованиями доказано, что свою санитарно-оздоровительную роль зеленые насаждение хорошо выполняют только будучи в крупных массивах.

Однако мы можем и должны установить предельные размеры площади парков.

В дальнейшем изложении мы увидим, что в большие праздники, во время разных демонстраций и т.д. не меньше половины всего населения городов концентрируется в одном или нескольких (в зависимости от размера города) общегородских парках. Исходя из этого, мы должны не меньше половины общей (а также норматива) площади паркостроения отвести для строительства ЦПКиО и общегородских ПКиО, а остальную половину площади - для строительства районных парков КиО.

Вопросы искусства в садах и парках

В нашей стране социализма, в СССР – в первые годы после Октябрьской революции такие вопросы, как садовое искусство, естественно, должны были разрешатся во вторую очередь. Получившие нищенское, разрушенное войной хозяйственное население царской России, народы Советского Союза должны были сосредоточить свое внимание на построении фундамента социализма и на создании материальных основ для построения социалистической культуры. Но по мере того, как основные проблемы народного хозяйства успешно разрешились, вопросы культуры и искусства все острее становились в порядке дня, и с завершением первой пятилетки они вступили уже в стадию остро назревшей потребности. Целый ряд видов советского творчества и искусства (литература, театр, кино, живопись, архитектура и др.) в восстановительный период проделали большую подготовленную работу, а затем показали крупнейшие свои достижения, заняв определенное и твердое место в социалистическом творчестве народов СССР.

В области садово-паркового искусства мы к настоящему времени также имеем крупные положительные результаты. Однако в данной области они не идут еще в уровень с общими достижениями страны и с этой точки зрения этот участок продолжает оставаться отстающим.

Наиболее существенные достижения СССР имеет по линии увеличения зеленой площади в городах. Серьезные успехи достигнуты также по превращению части городских садов и парков в базы широкой культурно-воспитательной и оздоровительной работы и строительству новых парков культуры и отдыха.

Однако результаты эти являются пока более показательными лишь в отношении количественного роста. Проблема же качества, и в том числе вопросы художественного содержания, композиции, сочетания зеленых насаждений с архитектурой, скульптурой, живописью и пр. до настоящего времени еще оставались мало затронутыми работой.

Вот почему творческих достижений в постановке и разрешении художественно-композиционных вопросов в области садово-паркового строительствам мы пока еще имеем очень мало.

Надо признаться, что на этом участке мы продолжаем, работать все еще сильно отставая как от общего материально-культурного уровня так и потребности нашей страны.

Весьма показательной в этом отношении является недавно вышедшая из печати довольно объемистая книга Л.Б. Лунца: «Парки культуры и отдыха».

В ней автор дает лишь некоторый материал по организации парков культуры и отдыха с точки зрения выбора места для них, некоторых моменты проектирования, планировки, инженерии и т.д. Но он вовсе не затронул художественно-композиционных проблем садового паркового строительства. Мало того, трактуя, вопросы планировки и проектирования парков культуры и отдыха, автор совершенно не останавливает внимание читателя на том, что проектирование «полноценного» парка культуры и отдыха вне художественных задач не мыслимо, ориентируя этим в лучшем случае на сухой бессодержательный конструктивизм, а вернее всего на «самобытное художественное творчество», от которого многие созданные до сих пор парки культуры и отдыха весьма сильно страдают.

Великий план реконструкции Москвы предусматривает огромные садово-парковые работы. Это ставит перед строителями садов и парков обширные задачи и особенно в области художественного их решения. Крупнейшими объектами садово-парковых работ на блажащих период в Москве являются: Измайловский парк, им. Сталина , Сокольнический парк, Центральный парк культуры и отдыха, парк на Ленинских горах, Химкинский гидропарк и др. Работы п о проектированию этих объектов уже начаты, причем согласно опубликованных предварительных материалов («Архитектура СССР», «Архитектурная газета» и др.) с достаточной ясностью и полнотой начерчены общественные задачи и функции по ряду названных сооружений. Что же касается художественно-композиционных проблем, то здесь авторы никаких серьезных изысканий, связанных с условиями и требованиями нашей эпохи, не обнаруживают.

И так, основным характером садово-парковых творений прошлых эпох является их социально-классовая насыщенность.

Сады прошлого, будучи собственностью высших господствующих классов, лишены были широкого общественного значения. Основной задачей их было – служить прихотям и прославлению богатых и сильных.

Это определяло композицию и методы работы садовых мастеров. Они вынуждены были, удовлетворяя потребности и прихоти своих хозяев, главное внимание концентрировать на эстетике, красивых формах, и на стремление возвеличить хозяев и сильных мира.

В результате этого в садово-парковых произведениях прежних эпох, в которых композиция, формы и краски являлись бы средством художественного выражения единой внутренней идеи, были лишь весьма редкими исключениями парк Версаль Ленотра и некоторые творения крупнейших художников и зодчих Италии. В подавляющем же числе садовых произведений дальше красивой графики, красивых узоров, на фоне которых размещены отдельные части садового творения (насаждения, водоемы, архитектурные строения, скульптура, клумбы и т.д.) садовое творчество прежних эпох обычно не шло, да при существующих классовых требованиях своих хозяев и не могли идти.

Конечно было бы совершенно ошибочно из всего сказанного сделать вывод, что садовое искусство прежних эпох не оставило ничего ценного для нашего периода. Так, например, мастера Италии, Франции периода

а) пути наилучшего использования пространства и перспективы при устройстве садов и парков;

б) синтез водных пространств, растительных насаждений, архитектурных сооружений и скульптуры;

в) пропорции и наиболее выгодное размещение водных пространств, растительных групп, аллей и дорог;

г) пути и средства выражения единой идеи в садовых образах;

д) образцы подстрижки и формирования растений;

е) особенности в создании архитектурных и пейзажных садов и парков;

ж) особенности в создании архитектурных садов, располагаемых на ровном месте (сады школы Ленотра) и на склонах гор (сады итальянской школы).

Все эти вопросы при проектировании и организации новых садов и парков являются важными и знание их по образцам лучших творений прежних эпох является безусловно необходимым.

Однако все перечисленные вопросы относятся лишь к категории технических.

Что же касается вопросов внутреннего содержания, задач и тематики садовых творений, то здесь прошлые эпохи достойного подражания нам не оставили, да и не могли оставить. Социальный заказ в отношении сада правящих классов прежних эпох совершенно иной по сравнению требованиями наших новых людей страны социализма.

Поэтому садовое искусство СССР нуждается в «самоопределении», в глубокой переоценке ценностей. Ни слепое поклонение образцам прошлого (хотя бы великим и прославленным), ни эклектическое использование его элементов ни в какой мере не могут и не должны нас удовлетворять. Необходимость создания художественных творений, созвучных новой эпохе, неразрывно связано с исканием новых творческих путей для такой работы.

Перед трудящимися Советского Союза лежит широчайшее поле для самостоятельной работы в области садового строительства.

Ближайшие задачи и пути садово-паркового строительства в СССР

В стране строящегося бесклассового социалистического общества при сравнении с прежними эпохами принципиально иная социальная база, на которой покоится вся жизнь, в том числе культура и искусство народов Советского Союза.

В отличие от античной, феодальной и буржуазной эпох, где все блага культуры, в том числе и садового искусства, были на службе эксплуатирующих классов, в Советском Союзе они сделались достоянием широчайших трудящихся масс.

Это принципиально иное положение ставит перед всем советским искусством огромные задачи и требования. Эти требования не в меньшой мере стоят и перед садовым искусством, которое, как мы видели, находилось ранее почти в полном плену у верхушки эксплуатирующих классов.

Основные задачи советских садов и парков (не говоря о них, как об оздоровительных, что является совершенно очевидным) в кратких словах могут быть сформированы в следующем виде:

а) служить местами массовых собраний, празднеств, увеселений, физической культуры, местами для массовой политической культурно – воспитательной работы и т.д.;

б) давать посетителю художественное и эстетическое наслаждение и всемерно содействовать культурному отдыху и бодрости, жизнедеятельности, творческой и общественной зарядке на завтрашний день;

в) быть источником воспитания в широчайших народных массах нового – социалистического человека, источником воспитания истинно-художественных вкусов и потребностей, которые должны стать повседневной потребностью новых людей;

Из этого краткого перечня видно, что задачи советского парка резко отличны от задач садов прежних эпох, где сад и первую очередь был местом для уединения, прихотью богатых и скоплением утонченной роскоши.

Вполне очевидно, что при принципиально иных задач нас ни в какой мере не может удовлетворять внутреннее содержание и композиция прежних садов.

Устремленность к пышному паразитизму, классовая замкнутость, выпячивание утонченных чувств и страстей, мир приятных грез и фантазий, созерцательность, стремление к «успокоению духа», составляющие основное содержание прежних садов, для советского сада, конечно, не могут служить не только образцом, но даже и источником какого-либо позаимствования.

Наш социалистический парк должен стать прежде всего «действительным» творческим произведением, направленным на развитие творческой энергии, жизнерадостности и силы нового человека.

Становясь «действительной» силой, социалистический парк одновременно должен быть истинно художественным произведением, воспитывающим желания яркой, сильной, культурной, братской жизни трудящихся, облагораживающим образом воздействуя на эмоции и чувства своих посетителей.

Наконец, наши парки должны явиться ареной яркого красочного веселья и ободряющего отдыха миллионов людей.

Для выполнения таких требований в социалистических парках по сравнению с прежними эпохами неизбежны глубокие композиционные изменения. Сухой беспредметный эстетизм форм, слепое подражание природе, мертвая, хотя бы и сложнейшая графика, украшательство, во что бы то ни стало, составляющие часто основные композиционные мотивы в садах прошлых эпох, нас ни в какой мере не могут удовлетворять. Мы всемерно должны стремиться к тому, чтобы наши парки стали подлинно художественными произведениями, обогащенными образами, отражающими жизнь, мысли, чаяния и творчество нашей социалистической эпохи. Только в этом случае они могут стать подлинными «воспитателями» нового человека.

Это не означает, конечно, что из наших парков природа должна быть совершенно изгнана. Наоборот, при создании садов мы должны идти от природы, но использовать ее не механически, а творчески, что , как увидим далее, должно избавить нас от схематизма и конструктивизма многих садов прежних эпох. Здесь вполне уместны слова нашего великого селекционера Н.В. Мичурина, хотя и сказанные им по другому случаю: «Мы не можем ждать милостей от природы; взять их у нее наша задача».

Вполне очевидно советские сады, создаваемые для обслуживания широких масс, а не для прихотей отдельных лиц, наряду с художественной полнотой должны в максимальной степени удовлетворять потребности трудящегося человека, т.е. быть глубоко функциональными. Однако здесь необходимо самым решительным образом избегнуть перегиба и болезни «конструктивизма», хорошо известного и благополучно изживаемого нашей архитектурой.

Новые задачи , содержание и композиция наших парков потребует и новой садовой техники. Техника прошлого, которую мы чтобы двинутся вперед, должны весьма тщательно изучить для нашей эпохи, является уже недостаточной.

На основе техники садово-паркового искусства прошлого садовый архитектор должен умело создавать пейзажи, виды, перспективы и контрасты, украшенные каскадами, фонтанами, гротами, группами цветов, разобранным по форме и окраске ассортиментом древесно-кустарниковых растений и др. Но все это от живых художественных образцов, одухотворенных определенными идеями, чувствами, находится еще далеко.

Таковы в кратких чертах основные задачи в области садового парко - строительства СССР на ближайшие годы.

<…>

«Искусство есть по преимуществу образное мышление, оно показывает, а не доказывает» – так коротко и выпукло формировал значение искусства, как фактора, воздействующего на психику и воспитание человека, Михаил Иванович Калинин в свое статье "Пролетариат и творчество".

В совете этих требований особую актуальность приобретает проблема увеличения в садах «показа образами», приближая этим садовое зодчество к полноценным видам искусства.

При увеличении в садах «показа образами» последние приобретут расширенный путь к внутреннему содержанию, собственной тематике, позволяющих более развернуто отражать в содержании и композиции многообразную человеческую жизнь (политическую, общественную, культурную, эстетическую и т.д.).

Садовое искусство является отраслью комплексного творчества. Оно по своему характеру наиболее родственно архитектуре, имея в то же время ряд своих особенностей. Развернутое и полноценное архитектурное творчество нуждается в тесной связи с родственными искусствами (скульптурой, живописью и др.). Садовое творчество также не в меньшей мере нуждается в глубоком синтезе с другими искусствами и в первую очередь с самой архитектурой.

В данном отношении позиции архитектуры и садового искусства настолько близки между собой, что значительная часть архитекторов склонна относить садовое искусство к области архитектуры в виде соподчиненной ей второстепенной части. Однако, по существу это не более справедливо, чем было бы справедливо считать скульптуру и живопись, которые участвуют в решении архитектурных задач, только соподчиненными отделами той же архитектуры. Такой вывод в полной мере подчеркивается теми особенностями садового искусства, которые оно имеет при сравнении с архитектурой в методах своей работы и в материале, из которого приходится ему творить.

Как архитектура, так и садовое искусство относятся к области пространственных искусств, но архитектура в процессе своего творчества, по выражению В.Я. Курбатова, покрывает пространство в то время как устроитель сада призван главным образом «раскрывать» его. В буквальном понимании это сопоставление не вполне точно, но оно верно в том смысле, что в садовом искусстве зодчий имеет дело с большими пространствами, которые он, чтобы создать художественное целое, призван не только «покрывать» насаждениями, убранствами и пр., как покрывает архитектор строениями, но одновременно «раскрыть» достигая широких художественных богатых перспектив, видов, картин и т.д.

Архитектор в качестве сырой массы для осуществления своих задач имеет дело со строительными материалами, относительно легче поддающимися воздействию и оформлению, в то время как садовый зодчий, использующий гораздо большие пространства, основу своего творчества должен базировать на элементах природы, весьма своеобразных с точки зрения архитектурно-художественной их обработки и динамичных в своем развитии и состоянии рельеф, вода, растительность и др. В результате, хотя сады, как и строения, должны иметь свою «архитектуру», но садовая «архитектура» вынуждена создаваться в условиях из материала настолько специфических, что практически садовое искусство является особой и обширной по своему характеру и содержанию отраслью. Непонимание этого сильно вредит не только садовому искусству, но и самой архитектуре, пытающейся возглавить садовую отрасль, но не делающей пока серьезных шагов к осознанию этих особенностей.

Характер садового зодчества, как специфической отрасли и вида комплексного искусства, естественно, отражается на тех путях и средствах, при посредстве которых оно может и должно разрешить одну из насущнейших своих современных задач, т.е. расширить «показ образами» и приблизиться через это в художественном отношении к семье полноценных искусств.

Разрешение последней задачи должно пойти по линии как внесения новых методов в размещении и создание комплекса растительных садовых насаждений и убранств, дающих основные очертания своего творения, так и по линии более расширенного и углубленного синтеза этих насаждений с другими видами искусств (архитектура, скульптура и др.), способными своим участием вносить в решение общей садовой задачи художественную силу и полноту.

Исторически эта проблема не является новой. Попытки превращения декоративного садоводства и садовое искусство известны еще с древних времен. Они начались с вовлечения в садовое строительство архитектуры и скульптуры. Особых успехов в данном направлении достигли греки, римляне и садовые зодчие Италии и Франции, сделавшие синтез декоративного садоводства с архитектурой и особенно скульптурой весьма популярным и внесшим в садовую практику существенные элементы «действительного» искусства.

Однако и при этом положении сад не получал всего того содержания, которое давало бы право считать его законченным художественным произведением. Основной композиционный элемент садов – растительные насаждения и убранства продолжали создаваться и размещаться по законам графики. В садах "пейзажного" типа к этому присоединялись попытки использования методики живописи (видовые мотивы), но практически (за очень редким исключением) это не шло далее элементарного подражания сухим внешне – эстетическим формам природы.

Ненормальность этого положения культурными садоводами всегда вполне сознавалась и в связи с этим они не оставляли мысли найти пути к созданию из растений художественных образов.

В путях искания новых методов народилась целая новая отрасль – ковровое садоводство, когда из низкорослых разного колера растений начали создавать цветисто-разрисованные клумбы. Наиболее предприимчивые садоводы при помощи ковровых растений постепенно перешли к населению на клумбы рисунков в виде дат, вензелей, часов и т.п. Однако создать из живых растений чисто художественные образы (портреты, виды, баталии и т.п.), используя живые растения в качестве «палитры», им не удавалось.

Эту последнюю задачу успешно разрешил наш художник Бежани, начавший свои первые опыты еще в 1911 г. и к настоящему времени уже бесспорно доказавший не только полную возможность, но и богатые перспективы использования живых растений в качестве палитры для садовой живописи.

В художественном отношении лучшие работы Бежани представляли безусловный интерес, вызвав со стороны искусствоведов и художественных критиков соответствующие отклики. В 1912 г. по поводу первых пробных работ художественный критик Сергей Мамонтов писал:

«Вычурные ковровые цветники из низкорослых растений – вещь не новая. Но до сих пор кажется никто не относился к ним, как к средству создать не фокус, а настоящие художественное произведение. Никому не приходило в голову, что из оттенков растений можно составить палитру и работать ими, как настоящей мозаикой».

<…>

Новый метод художника Бежани открывает широчайшие перспективы на путях расширения «показа образами» в наших садах и парках, привлекая к решению художественных садовых задач одну из важнейших отраслей искусства – живопись. Для садового искусства это особенно важно потому что при использовании методов живописи элементы действительного искусства могут быть внесены не только в убранства садов и парков (клумбы, рабатки, газоны, панно и др.), но и в размещении основных растительных массивов, составляющих стержневой элемент в композиции сада. Пользуясь новым методом стало возможно создание «под дождем и солнцем» портретов, картин и баталий, как из низкорослых живых растений, так равно и открыты пути для создания картин и видов больших масштабов, используя в качестве палитры многолетние деревья и кустарники. Например, при создании парка на Ленинских горах в Москве уже теперь возможно ставить вопрос о том, чтобы располагающаяся на склонах гор растительность была не только парком в обычном смысле слова, а одновременно целым величественным художественным образом, приближаясь к которому посетитель еще на отдаленном расстоянии мог бы наблюдать постепенно "рождающейся" из зелени на склонах гор черты портретов вождей – В.И. Ленина, Сталина и др. великих продолжателей его дела.

Не остается сомнений, что углубляя и расширяя этот метод, может быть разрешена одна из величайших и труднейших задач садового искусства, позволяющая в размещении растительных насаждений и убранств широко использовать методы живописи. Это не только коренным образам преобразит композицию сада, но откроет новые, еще неизвестные для растительных насаждений пути к собственной тематике.

Однако, стремясь к расширению «показа образами» на одной реализации метода садовой живописи останавливаться нельзя. Наряду с этим в гораздо большей степени, чем раньше, необходимо участие в решении художественных садовых задач других родственных искусств (архитектура, скульптура и др.). Это участие должно являться не случайным, в творчески обусловленным, так как никакая другая отрасль искусства по-видимому не нуждается в столь глубоком синтезе с другими видами искусств, как садово – парковое творчество. Только при органической взаимной связи в решении садовых задач всех четырех видов искусств (декоративное садоводство, садовая живопись, архитектура и скульптура) можно будет ожидать в дальнейшем появления подлинно-художественных творений, могущих составить действительно новую ступень в истории данной отрасли.

При разрешении этого вопроса мы должны решительно порвать с бесславным «индивидуализмом» буржуазной эпохи и использовать лучшие традиции мастеров Возрождения XVII века, плодотворно применявших метод синтеза в садовом строительстве.

Второй важной проблемой садового искусства на переживаемом этапе является выявление основных начал садового стиля социалистической эпохи. Для того что бы практически творить мы сегодня нуждаемся в ответах, подсказанных жизнью, по целому ряду организационных и художественных вопросов, ведущих к истокам того, что в дальнейшем может выражаться в понятие «стиля».

В основу трактовки этой проблемы должны лечь следующие главнейшие требования:

-

Социалистический парк должен быть выразителем идейного богатства своей эпохи.

-

Он должен быть максимально функциональным в лучшем понимании этого слова.

-

Композиция его должна стать правдивой, ясной, понятной и исключающей подмену содержания – формой, художественной полноты – декоративностью, украшательством, трюкачеством, игрой линий и красок без содержания, правдивого одухотворенного реализма – худосочной «натурой».

-

Социалистический парк должен находиться в органической связи с природой, но не копируя , не подражая, а творчески осваивая и используя ее.

-

Исторически наш парк должен стать новой ступенью в садовой культуре, широко осваивая и используя достижения и наследство садовых мастеров прежних эпох. Однако это использование должно быть не безпринципиальным и эклектическим, а творческим, пропущенным через призму критического анализа.

Вопросы идейного содержания и выразительности в парках и садах являются труднейшей частью проблемы в общем комплексе вопросов стиля социалистических парков. Между тем некоторые, наши парки и сады не только не являются монументальными творениями, выражающими в образах веления и желания нашей эпохи, но по существу до такой задачи садовое строительство здесь еще не доходило.

Конечно, это совсем не значит, что руководители садов и парков не думают об «идейности» их. Они уделяют этому вопросу больше внимание. На эти заботы направлены не по линии глубоких художественных задач и решений, а по руслу дешевой плакатности, голых лозунгов, превращая этим парки культуры и отдыха часто в очень утомительные и скучные нагромождения важных самих по себе идей".

Садовое искусство в прошлом имело образцы претворения в садовых произведениях больших идей своей эпохи. Из числа их наиболее замечательными является в XVII веке парк Версаль, созданный Ленотром. Социальным заказом Ленотру было задание отобразить и прославить величие и силу «короля солнца». Ленотр сделал это, создавши памятник своей эпохи и достигнув этого не использованием внешних эффектов, а внутренней силой композиции, воплощением во всех ее элементах (больших и малых) единой и основной идеи своего творения.

Что же касается нашего социально заказа, то он совершенно иной. Однако и методы, при помощи которых Ленотр предложенную ему идею воплотил в весьма прекрасное садовое творение, представляют для нас огромную ценность.

В XIX веке была не только утрачена потребность к идее в содержании сада и замена беспредметным сочетанием линий и красок но этот процесс с такой глубинной разложил позднейшее садовое искусство, что все ценное прошлое в данном направлении оказалось совершенно забытым.

<…>

Важнейшим фактором нашего парка должна являться его функциональность. В условиях социалистического общества каждое садово-парковое устройство призвано удовлетворять всесторонние потребности широчайших трудящихся масс. Однако, чтобы должным образом выполнить эту задачу, они должны быть способными включив в себя большие массы людей, отвечать каждому посетителю на его культурные и эстетические запросы. Между тем запросы эти весьма большие, разнохарактерные, начиная с воспитательной работы над молодым поколением, жаждущим все знать, весело и ярко жить и трудиться на благо нашей социалистической родины и кончая всесторонним удовлетворением потребности в отдыхе представителей более старших – зрелых поколений. Все это должны быть способным осуществить наши парки культуры и отдыха, строя свою работу в направлениях, наиболее отвечающих возрасту и индивидуальным склонностям каждого (спорт, игры, занятия искусством, отдых в тишине и т.д.).

Необходимо отметить, что вопросы функциональности наших парков культуры и отдыха за истекшие годы в СССР пользовались серьезным вниманием. Благодаря этому Центральный парк культуры и отдыха им. Горького в Москве и ряд парков в других городах успели уже на практике показать серьезные достижения в данном направлении, осуществляя на своих территориях не только огромное количество видов оздоровительной, культурно-воспитательной и политической работы, но добившись одновременно и организованного размещения на своих территориях большого числа посетителей. Вдумчивое отношение к вопросам функциональности, вытекающее из требований нашей социалистической эпохи, наблюдается также во всех проектах реконструируемых и вновь создаваемых наших парков в частности в Москве. Функциональный профиль в этих проектах занимает весьма крупное (порой заслоняющее другие стороны устройства) место не только с точки зрения освоения и подразделения территории по основным функциональным направлениям, но одновременно в разрезе выявления более конкретных элементов каждой зоны места разных видов физкультуры и спорта, места массовой культурно-воспитательной работы, места развлечений, занятий с детьми, индивидуального отдыха и т.д.

В непосредственной связи с функциональными требованиями стоят также и вопросы «конструкции» садов и парков. Этому вопросу за последние годы также уделялось значительное внимание в СССР особенно с точки зрения использования в парко-строительстве и сооружениях новейшей современной техники.

Не вызывает сомнения, что наши сады и парки должны быть носителями образцовой совершенной техники, так как только на этой базе мыслимо наилучшее разрешение их функциональных задач. В данном отношении нам предстоит ещё очень много поработать самостоятельно. Ибо опыт даже самых передовых капиталистических стран в этом вопросе за последние десятилетия не имел существенных шагов вперёд. Это в одинаковой степени должно быть отнесено как к элементам техники, организующим территорию сада (водоснабжение, освещение, дороги и др.), так и к сооружениям и конструкциям, выполняющим отдельные функциональные задачи садов и парков (аттракционы, оборонная работа и т.д.).

Функциональность и «конструкция», особенно в голом виде далеко не всегда корреспондирует с художественными требованиями. Поэтому, чем полнее и богаче функциональное и конструктивное содержание устройств, тем большего внимания и глубины требуют вопросы художественного оформления. Обнажённая функциональность и «конструкция», не сокрытые в богатом художественном содержании и оформлении, приводят в лучшем случае к схематичности, к сухим механическим мотивам, к конструктивизму, а чаще всего дают простор для нагромождений, лишённых какого-либо единства и порождающих своим видом самую глубокую скуку и утомление. Ярким выразителем последнего являются капиталистические луна-парки, особенно в Америке.

Возникшие до сего времени в СССР парки культуры и отдыха в данном отношении также страдают весьма крупными недостатками. Так, если с точки зрения пропускной способности и видов обслуживания функциональность наших парков имеет серьёзные успехи, то с точки зрения удовлетворения художественных запросов посетителей она ещё находится на степени своего элементарного развития.

Переходя к вопросам, связанным с композицией советского сада, прежде всего необходимо остановиться на особенностях двух основных типов садово-парковых устройств архитектурного и пейзажного.

Общепринято полагать, что пейзажный тип устройства присущ паркам, а архитектурный садам. Однако исторически это не совсем так. Крупнейшее по размеру творение Ленотра парк Версаль является одним из образцов архитектурного типа, в то время, как можно встретить огромное число мелких садиков, созданных по образцу «природы».

Вокруг вопросов о преимуществах и недостатках обоих типов насаждений, начиная с половины XVIII и по конец XIX века происходила почти не прекращающаяся борьба. Количество сторонников того и другого типа по отдельным периодам колебалось, но до половины XIX века весь видимый перевес был на стороне пейзажного типа.

<…>

Подводя итог сказанному в отношении особенностей и выбора основных типов садово-парковых устройств архитектурного и пейзажного, необходимо отметить, что наше садово-парковое строительство весьма заинтересовано не только в использовании всего наиболее ценного из них, но также и в максимальном развитии этих положительных сторон. Наиболее умелое и рациональное использование этих типов садово-парковых устройств прежних эпох позволит нам в любых природных условиях создавать наилучшие устройства с применением наивысшего мастерства в садовом искусстве. Работая в этом направлении мы, следовательно, не только не должны отрываться от природы и не изгонять её из наших парков, а наоборот базироваться на ней, продолжая в этом отношении лучшие традиции великих мастеров эпохи Возрождения и XVII века. Однако мы должны при этом использовать природу не грубо натуралистически, а творчески идейно преобразуя ее.

Необходимо подчеркнуть, что всякое сколько-нибудь значительное садово-парковое устройство независимо от его типа в условиях СССР должно быть в художественном отношении монументальным произведением. Это обуславливается в первую очередь тем, что каждое наше садовое творение в идейном отношении должно быть единым целым, требуя соответствующей формы выражения.

Эти обстоятельства выдвигают перед нами во всей широте проблему ансамблей, без чего немыслимо подойти к удовлетворительному разрешению вопросов монументальности в садово-парковых устройствах. Особо важное значение это приобретает для грандиозных сооружений, парков культуры и отдыха, где по многообразию общественных задач, функций и обширности территории неизбежно будет применение не везде однородных художественных и композиционных мотивов. Здесь применение системы ансамблей не только не будет вносить дисгармонию в единство идейного и художественного замысла, но оно должно явиться одним из наиболее действенных путей, через который это единство может быть лучше выявлено. Только лишь при этом удастся здесь наилучшим образом использовать природные условия и избегнуть скучного однообразия или бессистемной неразберихи и упрощенства в размещении садовых насаждений и убранств. Таким образом, проблема ансамбля, имеющая, весьма актуально значение в наших социалистических условиях по существу своему является совершенно новой на данном этапе, мало разработанной в прошлом. Вот почему наряду с разработкой проблемы садовой живописи и идейного содержания сада, на ближайшем отрезке времени проблема ансамбля требует к себе особого внимания.

При решении этой проблемы задача состоит не только в том, чтобы найти достаточно ясные организационные пути образования ансамблей на территории парков (нахождение главных осей, установление доминирующего и локальных ансамблей, пространственная и объёмная их трактовка и т. д.), но также главное и в том, чтобы найти наиболее рациональные и эффективные средства и пути для их художественного выражения, с учётом монументальности и единства основной идеи, поставленной перед всем садовым творением в целом.

В связи с проработкой проблемы ансамблей значительный практический интерес для нас приобретает вопрос о рациональном использовании в одном и том же садово-парковом объекте «архитектурного» и «пейзажного» типа устройств, а также и переходных между ними форм. Поскольку этот вопрос является не новым в истории садового искусства, то перед нами стоит задача возможно полнее учесть в этом направлении опыт прошлого.

Первые опыты по использованию в одном и том же садово-парковом устройстве мотивов архитектурного и пейзажного были сделаны ещё в XVIII столетии, когда при массовом развитии садово-парковых устройству пейзажного типа в особенно грубом натуралистическом виде, определился в садах и парках «кричащий» характер диспропорции между архитектурой зданий и методом размещения насаждений. Особенно режущим глаза это было и в некрупных садах.

Для устранения этого, по инициативе немецких садовых мастеров Скелль, Гаке и др. начали возникать такие садово-парковые устройства, где одна часть, наиболее близкая к основному зданию, создавалась в архитектурном симметрическом стиле, а другая более удалённая в живописном типе. Впоследствии в Германии такого типа садово-парковые устройства получили довольно широкое распространение и стали называться «симметрически живописными». Эти устройства нашли сторонников также и во Франции (Туан, Гарди) в Англии (Пакстон), в России, где по заданию Екатерины Второй были реконструированы в этом направлении архитектурные сады Царского села и Летнего Сада. Из более же поздних садово-парковых устройства элементы такого направления имеют место в Булонском и Венсенском лесах Франция, в Центральном парке Нью-Йорка и др.

В художественном отношении все прежние садово-парковые произведения подобного типа для нас не могут быть предметом прямого заимствования, ибо в них объединение стилей происходило лишь механически. Это приводило то к созданию двух органически не увязанных или мало увязанных между собою зон сада, то к мешанине отдельных разрозненных элементов, не имеющих единой внутренней идеи и творчески не переработанных.

В тоже время опыт в данном направлении для нас весьма важен, ибо с его учётом можно скорее найти пути к наиболее рациональному использованию обоих типов устройств.

Далее в садовом творчестве, как и во всех видах советского искусства, огромное значение приобретают вопросы художественной правдивости, простоты и ясности. Из предшествующего изложения с полной очевидностью вытекает, что в садовом искусстве метод социалистического реализма исключает право на существование голого натурализма, формальной эстетики, оригинальничания и пр. и даёт широкий простор глубокому «идейному» эмоциональному творчеству, вот почему он является необходимой предпосылкой для действительного прогресса в садовом искусстве. Художественная правдивость, подкупающая простота и ясность в свою очередь должны стать неотъемлемой частью этого метода, распространяясь, как на растительность и убранство, так и на все элементы сада, участвующие в создании последнего на основе рационального синтеза (садовая живопись, архитектура, скульптура и др.).

В области же живописи, архитектуры и скульптуры разбор и оценка интересующих нас моментов послужили предметом углублённых дискуссий, развернувшихся в 1936 г. в связи со статьями «Правды»: «Выводы, к которым привела дискуссия в данных областях, должны всецело распространяться на участие их в садовом творчестве».

Что же касается непосредственно растительных насаждений и убранств, то применительно к ним эти требования также имеют важное значение.

В отношении художественной правдивости весьма существенным фактором является недопущение вычурных, лишённых естественности, родов подстрижки и формирования деревьев и кустарников. Особого внимания в данном направлении требуют встречающиеся попытки создавать из крон растений фигуры людей, зверей, причудливых геометрических тел, которые в большинстве случаев не представляя никакой художественной ценности, часто являются чудовищами, демонстрирующими лишь низкий уровень знаний.

Конечно, это указание ни в какой мере не касается того типа обрезки и стрижки растений, которые направлены к устранению недостатков в естественном формировании крон или к приданию последним такой формы, которая обслуживается лишь общим требованием художественной идеи, в частности в насаждениях архитектурного типа.

В растительных садовых убранствах (клумбы, рабатки, гряды, панно и др.) особого внимания требуют к себе вопросы художественной простоты. Здесь должна быть совершенно устранена нарочитая, вычурная хитросплетённость и сложность рисунка, особенно в ковровых клумбах, которые в XIX и XX веках широко использовались в попытках заменить формой отсутствие содержания. Однако при этом необходимая простота ни в коей мере не должна доходить до упрощенства. Эта художественная простота требует лишь того, чтобы здесь не могло быть места сложности ради сложности, так если при создании полноценных художественных образов мастера встречаются со сложностью форм, то никто не вправе требовать от них во чтобы то ни стало упрощения этих форм в ущерб содержанию. Но здесь же необходимо указать, что эта сложность должна быть оправдана лишь требованием художественной силы произведения. В этом случае она уже должна представлять собою не простую сложность, а «сложную простоту», способствующую претворению сложной логической или идейной категории в величественный художественный образ.

Методы функциональных построений

в городских парках культуры и отдыха

I. Существующая система функциональных построений ПКиО.

Анализируя направления в организации и освоении тех или иных разделов парковых территорий и в разработке генеральных планировок, в практике работы наших городских парков культуры и отдыха, мы должны прийти к следующим выводам.

В ряде случаев при организации и при проектировке наших парков КиО исходят не от многообразных запросов живых, конкретных людей на отдыхе их в парках, а от тех или иных видов работы с посетителями. При этом, как правило, для каждого вида «работы парка» отводят специальные разделы парковой территории.

Значительное число примеров такого типа проектирования можно найти в работе Л.Б. Лунца. «Парки культуры и отдыха».

Для правильной ориентировке в этом деле познакомимся с основными направлениями обычно практикуемыми при проектировке ПКиО.

При одном из этих направлений в построении общей единой структуры парка КиО исходят из разделения всей парковой территории на сектора или зоны по тем или иным видам работы.