Виртуальная выставка «Каким он парнем был…». К 85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина

Виртуальная выставка:" Чемпион мира и человек науки".

Публикация:"Из истории Группы изучения реактивного движения".

Публикация:"Московская планерная школа".

От пустой забавы к делу государственной важности.

От пустой забавы к делу государственной важности.

Развитие планеризма в России в 1920-е гг.

(по материалам личного фонда А.П. Красильщикова).

Форзац энциклопедии А.П. Красильщикова «Планеры России» с дарственной надписью автора. Форзац энциклопедии А.П. Красильщикова «Планеры России» с дарственной надписью автора.РГАНТД. Ф.348. Оп.4. Д.5. Л.1а. |

В составе личного фонда А.П. Красильщикова содержатся подготовительные материалы к энциклопедиям «Планеры СССР», «Планеры России», сами издания, переписка по вопросам создания планеров, описания отдельных моделей планеров, схемы, статьи как самого А.П. Красильщикова, так и других авторов на темы, касающиеся вопросов развития планеризма, в т.ч. вырезки из журналов, воспоминания современников, участников событий и многие другие материалы, дающие возможность проследить историю развития планеризма в нашей стране с начального этапа и до наших дней. Особенно ценны фотографии, представленные как отдельными изображениями, так и альбомами, переданными А.П. Красильщикову от других лиц или собранные им самим для экспозиции Научно-мемориального музея Н.Е. Жуковского, которые представляют собой уникальные документальные свидетельства развития отечественного планеризма.

25 мая 1919 г. при Летучей лаборатории Воздушного Флота был организован планерный класс «для изучения элементов теории постройки безмоторных аэропланов и полётов на них». 7 сентября 1919 г. в помещении летнего ресторана «Мавритания» в Петровском парке Москвы состоялась лекция «История планеров», которую прочёл основоположник теории авиации всемирно известный русский учёный Н.Е. Жуковский.

Слушатели курсов планеризма, которых набралось более 40 человек, изучали аэродинамику, прочность планеров и другие дисциплины. Лекции читали В.П. Ветчинкин, В.С. Денисов, Н.Д. Анощенко. Программы предварительно рассматривались и утверждались на коллегии Летучей лаборатории под председательством Н.Е. Жуковского.

Однако вскоре планерный класс был вынужден прекратить свою деятельность, так как Москве в то время не хватало топлива, и деревянное здание класса было разобрано на дрова.

В 1921 году в Институте инженеров Красного Воздушного Флота слушатель В.С. Пышнов сконструировал и с помощью своих товарищей построил планер. На этом планере В.С. Пышнов, Б.И. Черановский, В.Н. Беляев, В.В. Уткин-Егоров и другие члены этой группы в ноябре 1921 года совершили на Анненгофском плацу около двух десятков полётов. Затем планер был разбит и больше не восстанавливался.

По просьбе инициативной группы любителей планеризма руководство Главвоздухофлота решило создать кружок планеристов при научной редакции Воздушного Флота, и на организационном собрании 10 ноября 1921 г. по предложению В.П. Ветчинкина он получил название «Парящий полёт». Первым председателем кружка был лётчик А.А. Жабров, которого вскоре сменил К.К. Арцеулов. В состав членов-учредителей входили также Н.Д. Анощенко, И.Н. Барановский, Видлер, И.А. Валентэй, В.П. Ветчинкин, В.М. Вишнев, В.Р. Гаршин, С.П. Кричинский, В.Е. Надашкевич, В.П. Невдачин, В.С. Пышнов, Х.Н. Славороссов, Б.И. Черановский, В.Г. Устьинцев, В.М. Ярошевский, Г.А. Шмелёв.

Энтузиастами был разработан устав кружка, в котором оговаривались задачи, программа деятельности, состав и управление делами кружка. Основной задачей было обозначено «всемерное развитие и распространение идеи безмоторного летания, планеростроения и планерного спорта, как необходимых предпосылок для развития мощного русского воздушного флота». Устав кружка для утверждения и регистрации был направлен в НТО ВСНХ, которое передало устав на заключение ЦАГИ. ЦАГИ одобрил создание кружка «как в силу интереса проблемы безмоторного полёта вообще, так и ввиду создания кадра подготовленных работников Воздушного Флота Республики». 14 марта 1922 г. коллегия НТО ВСНХ постановила утвердить и зарегистрировать кружок планеристов. Так родился и был оформлен первый советский кружок планеристов, которому в дальнейшем было суждено сыграть значительную роль в освоении в СССР парящих полётов и пропаганде советского планеризма.

Советский планеризм получил большую поддержку от руководящих органов Воздушного Флота, когда его научно-технический комитет (НТК), в состав которого входили А.Н. Туполев, Б.С. Стечкин, Н.Р. Бриллинг, В.Н. Фомин и другие известные учёные, постановил выделить из средств на опытное строительство кредиты на постройку наиболее интересных проектов планеров, привлечь к этому делу ЦАГИ, НТК и другие научные организации Воздушного Флота, обязав одного из членов НТК следить за развитием планеризма и периодически докладывать НТК о таковом, а также создать благоприятные условия для производства опытов с планерами. Представителем НТК, содействующим планеризму, стал старейший воздухоплаватель страны Николай Дмитриевич Анощенко.

Первым практическим делом кружка «Парящий полёт» была постройка планера А-5 К.К. Арцеулова, первая попытка произвести лётные испытания была предпринята зимой 1922 года, но оказалась неудачной.

Вскоре из просто кружка «Парящий полёт» превратился фактически в объединение – центральный кружок с отделениями в Голицыне, Подольске, Саратове, Нарофоминске, Новобогородске, Богородске, Глухове и др.

В связи с проведением I Всесоюзных испытаний планеров в Крыму центральный кружок «Парящий полёт» объединился с кружком планеристов Академии воздушного флота (АВФ) им. Н.Е. Жуковского (впоследствии Военно-инженерной академии им. Н.Е. Жуковского).

Первыми активистами кружка АВФ были слушатели М.К. Тихонравов, В.С. Пышнов, С.В. Ильюшин. Частично постройка планеров проводилась в стенах АВФ, а большей частью – в планерных кружках, организованных слушателями АВФ в самых различных организациях – на заводах, в институтах, воинских частях и т.д. Руководили работой кружков слушатели АВФ, они же обычно являлись и конструкторами строящихся планеров. Расчёт и постройка планеров были наилучшей практикой для будущих военных инженеров, многие из которых впоследствии стали авиационными конструкторами. Несмотря на кустарную работу, конструкции планеров АВФ отличались оригинальностью и хорошими лётными качествами, были правильно сбалансированы.

I Всесоюзные планерные испытания (ВПИ)

Здесь жили планеристы, приехавшие на I Всесоюзные планерные испытания, д. Султановка (4 км от Коктебеля), 1923 г. Здесь жили планеристы, приехавшие на I Всесоюзные планерные испытания, д. Султановка (4 км от Коктебеля), 1923 г. РГАНТД. Ф.348. Оп.3. Д.146. Л.3. |

Переломным моментом в истории развития советского планеризма стали I Всесоюзные планерные испытания. Мысль об их организации возникла ещё весной 1923 года среди членов планерных кружков «Парящий полёт» и слушателей АВФ. Но практически действия по организации таких состязаний были предприняты лишь в июле по инициативе К.К. Арцеулова («Парящий полёт») и В.Я. Аррисова (АВФ), которые составили мотивированное заявление и передали его председателю спортивной секции Общества друзей Воздушного флота (ОДВФ) К.А. Мехоношину. К.К. Арцеулов предложил и место проведения I ВПИ – гору Узун-Сырт в районе посёлка Коктебель.

Для координации всего планерного дела при спортсекции ОДВФ был организован Центр безмоторной авиации (ЦБА) во главе с К.К. Арцеуловым. Оргкомитет по проведению I ВПИ поначалу состоял из К.К. Арцеулова – председателя – и членов комитета Н.Д. Анощенко, В.Я. Аррисона и Е.Ф. Бурче. Президиум ОДВФ отпустил на организацию состязаний 3 000 рублей золотом. Средств этих было недостаточно, так как они были нужны не только на организацию самих состязаний, но и на окончание постройки планеров различных кружков. Предполагалось использовать эти планеры в состязаниях. Решено было привлечь к участию в организации состязаний учреждения и предприятия, заинтересованные в развитии воздушного флота. Многие из этих организаций пошли навстречу оргкомитету. Главвоздухофлот выделил палатки-ангары и оборудование, Наркомздрав – помещение на курорте, Наркомпуть обеспечил доставку планеров из Москвы в Феодосию по железной дороге, Главное управление военной промышленности и Промвоздух снабдили планеристов необходимыми материалами. Также были разработаны правила допуска планеров техническим комитетом к полётам.

28 октября был разбит лагерь планеристов на склоне горы Узун-Сырт в районе деревни Султановка, и к своей работе приступил технический комитет под руководством председателя профессора В.П. Ветчинкина (ЦАГИ).

Состояние науки о проектировании планеров хорошо характеризует разнобой в принципиальных схемах представленных аппаратов – от А-5 Арцеулова, представлявшего собой, по сути, самолёт без мотора, до биплана Люшина, бесхвостой «Параболы» Черановского и даже балансирной «Макаки» Анощенко. Был также первый советский двухместный планер «Коршун» Толстых.

1 ноября начались испытания планеров, первые полёты на I ВПИ состоялись 3 ноября. В испытаниях принимали участие такие лётчики, как Юнгмейстер, Арцеулов, Денисов, Камарницкий, Анощенко, Валентэй, Раевский, Шмелёв. Лётчикам Юнгмейстеру, Арцеулову, Денисову и Камарницкому было присвоено звание пилота-планериста, а Юнгмейстеру, кроме того, – звание пилота-парителя. За время состязаний было произведено 35 полётов общей продолжительностью 2 ч. 5 мин. 30 сек.

Победителем I ВПИ стал планер А-5. Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, профессор В.С. Пышнов вспоминал на вечере в Центральном доме авиации и космонавтики, посвящённом 60-летию советского планеризма: «Я вам честно признаюсь, что до сих пор не могу понять, как Арцеулову удалось в то время сделать такой планер. Он, вроде, не инженер, к науке особого отношения не имел, но, тем не менее, планер был очень удачным. Первые его запуски, при слабом ветре, когда летал сам Константин Константинович, показали, что планер удивительно плавно идёт с малым углом планирования. Почему же хорош оказался планер Арцеулова? Во-первых, у него был самый больной размах крыла из всех планеров, которые были. Это, значит, малая скорость снижения… Грубо говоря, величина размаха равнялась аэродинамическому качеству. Ну, скажем, размах крыльев будет 10 метров и качество будет 10, ну а если размах только 7 метров, соответственно, качество будет ниже».

17 февраля 1924 г. в помещении авиауголка ОДВФ СССР состоялось чествование участников I ВПИ.

Итоги I ВПИ

Испытания показали доступность освоения парящих полётов и вселили уверенность, что планеристы нашей страны смогут с успехом конкурировать с зарубежными планеристами. Также во время проведения состязаний происходил обмен практическим опытом в области конструирования планеров и методики планерных полётов. Несмотря на то, что на самих испытаниях были представлены в основном планеры московских организаций, на них съехались представители из разных мест, от Перми до Кавказа, без планеров, только за тем, чтобы поучиться и потом научить других. Среди них были старые авиаработники – активные сотрудники ОДВФ, учащаяся молодёжь, представители рабочих воздушно-спортивных кружков, студенты авиационных отделений вузов и преподаватели. До I ВПИ не только представители кружков, но и многие лётчики ещё ни разу не видели летящего планера.

Во время испытаний проходила огромная творческая коллективная работа по конструированию, доводке и исправлению технических недостатков планеров. В результате был сделан вывод по организации будущих состязаний – необходимо проводить предварительные лётные испытания планеров до отправки на ВПИ.

Авиакружок в трудовой школе, среди кружковцев – А.С. Яковлев (руководитель слушатель АВФ), 1923 г. Авиакружок в трудовой школе, среди кружковцев – А.С. Яковлев (руководитель слушатель АВФ), 1923 г. РГАНТД. Ф.348. Оп.2. Д.193. Л.1. |

Полёты на I ВПИ выполняли только профессиональные лётчики. Молодёжь, участвовавшая в постройке планеров, допускалась лишь для обеспечения полётов – в стартовую команду, для технического обслуживания, для ремонта лётной техники. Однако тяга к полётам у молодёжи была так велика, что руководители ОДВФ были вынуждены решать вопрос о лётной подготовке широких масс рабочей и учащейся молодёжи. По всей стране стали появляться многочисленные планерные кружки, члены которых поначалу занимались постройкой, а затем и полётами на построенных планерах. Сначала планерные кружки создавались как филиалы центрального кружка «Парящий полёт», а затем это движение стало повсеместным. Кружки появлялись при фабриках и заводах, высших учебных заведениях, клубах, трамвайных парках, шахтах, школах, воинских частях. Для руководства планерными кружками ЦБА разрабатывались практические мероприятия.

Вторым, необходимым элементом в цепи профессиональной подготовки планеристов была планерная станция – планеродром для обучения полётам и производства опытов с планерами, высшая ступень подготовки планеристов. В ней планеристы получали теоретические знания, проходили производственную практику с целью изучения и создания планерной техники и обучались полётам на планерах. В связи с широким развитием сети планерных кружков потребовалось большое число инструкторов-планеристов и руководителей кружков. Для этой цели поначалу и организовывались планерные курсы, которые затем переросли в организацию школ планеризма.

Московская планерная школа (МПШ)

Первый выпуск инструкторов-планеристов планерной школы при Мосавиахиме, 1926 г. Первый выпуск инструкторов-планеристов планерной школы при Мосавиахиме, 1926 г. РГАНТД. Ф.348. Оп.3. Д.232. |

В конце 1923 года уже после проведения I ВПИ на одном из заседаний планерной подсекции Московского отделения ОДВФ был поднят вопрос о создании в Москве курсов для подготовки инструкторов-планеристов. Эту работу поручили студенту МВТУ Владимиру Михайловичу Титову – участнику планерного кружка МВТУ. Весь 1924 год ушёл на подготовительную работу по организации курсов – нужно было отыскать помещение для теоретических занятий, приобрести планеры для учебных полётов, инструменты и материалы для учебных полётов, подобрать преподавателей и инструкторов-лётчиков. Также нужно было получить официальное разрешение на открытие курсов и проведение учебной лётной работы, которое было получено 21 апреля 1926 г., когда курсы фактически уже функционировали. Разрешение на право учебных полётов было получено лишь в январе 1927 года, когда проводились занятия со вторым набором МПШ.

Первым пристанищем МПШ было МВТУ, в стенах которого проводилась учебная работа в 1925-1926 гг. Теоретическое обучение проводилось в учебных аудиториях училища, а работа по постройке первых учебных планеров – в здании железобетонной аэродинамической трубы. Это помещение не было приспособлено для такой работы и не отапливалось. Поэтому зимой постройка планеров проводилась при температуре 15 градусов мороза. Однако работали слушатели МПШ с большим энтузиазмом, иногда чуть ли не круглые сутки.

Осенью 1927 года учащиеся и будущие планеристы МПШ предприняли попытки поиска постоянного помещения для МПШ и нашли позади здания Московского центрального телеграфа во дворе дома №5 по ул. Белинского заброшенный двухэтажный особняк, мало приспособленный для жилья. Своими силами помещение было приведено в порядок.

На первом этаже отремонтированного особняка разместился дегазационный отряд Мососоавиахима, на втором – МПШ. Были оборудованы два учебных кабинета, мастерская, библиотека. 1928 и 1929 годы прошли в удачной и плодотворной учёбе. В декабре 1929 года школу постигло тяжёлое бедствие: от пожара, начавшегося на первом этаже, особняк полностью сгорел. Сгорело оборудование классов, библиотека, инструмент, всё, что было с нуля создано трудом курсантов, лётчиков, инструкторов и преподавателей МПШ. После пожара МПШ возобновила свою работу уже в новом, выделенном для неё полуподвальном помещении по ул. Садово-Спасская, 19.

Часто МПШ посещали и выступали с докладами известные старейшие лётчики и планеристы К.К. Арцеулов, А.В. Шиуков, А.А. Жабров, Л.А. Юнгмейстер, учёные и авиаконструкторы А.Н. Туполев, С.В. Иьюшин, В.П. Ветчинкин, В.С. Пышнов, конструкторы планеров В.К. Грибовский, Б.Н. Шереметев, О.К. Антонов и другие. Создавалась атмосфера технического клуба, где можно было обсудить новые проекты, получить квалифицированную консультацию. Такая обстановка способствовала техническому творчеству и привлекала в МПШ талантливую молодёжь. С 1926 по 1929 гг. в МПШ учился С.П. Королёв, у которого возникла мысль о постройке ракетоплана, а затем и космических аппаратов.

Основным видом подготовки курсантов МПШ была лётная подготовка, которая проводилась на планерных станциях школы. Обучал курсантов полётам непосредственно инструктор при общем наблюдении начальника лётной части планерной станции. Впервые в МПШ обучение полётам производилось по строго определённой программе, разработанной под руководством лётчиков К.К. Арцеулова, В.А. Юнгмейстера, Д.А. Кошица и В.А. Степанчёнка. В этой программе была отражена методика обучения на планерах, которая затем была распространена по учебным планерным кружкам всей страны.

II Всесоюзные планерные испытания (II ВПИ)

Открытие II Всесоюзных планерных испытаний, 1924 г. Открытие II Всесоюзных планерных испытаний, 1924 г. РГАНТД. Ф.348. Оп.3. Д.162. Л.2об. |

Осенью 1924 года в Крыму состоялись II ВПИ, в оргкомитет по проведению которых входили Г.Н. Знаменский, С.В. Ильюшин, И.К. Кириллов, Н.П. Королёв, В.П. Невдачин, А.А. Сеньков. Председателем оргкомитета был назначен С.В. Ильюшин. Для обеспечения испытаний были образованы технический комитет, служба измерений, служба погоды и фотообслуживание.

На этот раз в связи с предполагавшейся учебной работой было выбрано два основных места старта. Первый – основной, пологий, возле деревни Изюмовка, на холме Кара-Оба, имевшем превышение в 60 м над долиной и пологие склоны во всех направлениях. Здесь выявлялись в полётах лётные качества планеров и проводилась учебная работа, располагался оргкомитет испытаний и 11 авиационных палаток для размещения планеров. Второй старт – на Узун-Сырт – предназначался для рекордных полётов.

Проведение II Всесоюзных планерных испытаний, 1924 г. Проведение II Всесоюзных планерных испытаний, 1924 г. РГАНТД. Ф.348. Оп.3. Д.16. Л.2об. |

Технический комитет II ВПИ работал под председательством профессора В.П. Ветчинкина (ЦАГИ). Члены комитета: от Общества авиации Украины и Крыма – профессор Г.Ф. Проскура, от НТК ВВС – инженер Е.Н. Майоранов, от АВФ – слушатели IV курса В.С. Пышнов и М.К. Тихонравов. Задачи технического комитета состояли в осмотре планеров, испытании их на прочность, выдаче разрешения на допуск планеров к полёту и обработке научно-технического материала, полученного на испытаниях.

Службой измерений в составе Л.С. Курина, Н.Н. Леонтьева, Агонаса и Г.Н. Знаменского проводились во время полётов замеры высоты, дальности полёта, скорости снижения планеров.

Служба погоды обеспечивалась профессорами Сперанским и Буровым. Фоточастью заведовал лётчик-наблюдатель Е.Ф. Бурче. Из 48 выбранных для испытаний планеров в воздухе побывало 42. Наибольшую группу (15 планеров) представляли планеры, построенные под руководством слушателей АВФ как в самой Академии, так и в различных московских кружках. 11 планеров выставили украинские кружки, также были планеры из Ленинграда, Смоленска, Казани, Пензы, Краснодара, Ростова-на-Дону, Тифлиса и других городов. Наибольшую группу составляли свободнонесущие монопланы, их было 19. Бипланов было 8, из них 1 – двухместный и 2 – балансирных. Остальные – монопланы с подкосами или растяжками и планеры необычной схемы.

На II ВПИ начала складываться система классификация планеров – рекордные, тренировочные, учебные. Также был выделен ещё один класс, который в будущем получил название экспериментальных планеров.

7 сентября председатель оргкомитета по проведению испытаний С.В. Ильюшин от имени ОДВФ СССР объявил испытания открытыми. Выстроенные в четыре ряда на склоне годы 25 белоснежных планеров произвели неизгладимое впечатление на многочисленных гостей Феодосии, Старого Крыма и крестьян окрестных сёл и деревень. Гости с интересом знакомились с устройством планеров и наблюдали показательные полёты Петра Клементьева.

В последующие дни на Кара-Оба производились многочисленные балансировочные, пробные, тренировочные, а затем и учебные полёты. Часть планеров, считавшихся техкомитетом достаточно прочными для выполнения полётов при сильном ветре, была переведена на Узун-Сырт.

11 сентября после двух минут полёта планер «Комсомолец», пилотируемый Петром Клементьевым, потерпел катастрофу. Планер рухнул у подножия южного склона Узун-Сырт. Аварийная комиссия установила, что причиной катастрофы явилась поломка рычага элерона. В честь Петра Клементьева хребет Узун-Сырт планеристы стали именовать горой Клементьева.

В последующие дни было совершено много учебных и балансировочных полётов на Кара-Оба и с нижних стартов Узун-Сырта. Одновременно производились полёты и с верхнего склона Узун-Сырт.

23 сентября лётчик К.А. Рудзит на харьковском планере «Бумеранг» совершил полёт с посадкой в долину. Планер, оставленный им на минуту без присмотра, порывом ветра был перевёрнут, не претерпев при этом видимых повреждений. Второй полёт Рудзита на том же планере закончился для него гибелью. В воздухе произошло разрушение обоймы переднего лонжерона, связывавшего обе половины. После гибели Рудзита полёты с вершины Узун-Сырт были прекращены и продолжались лишь с нижних стартов.

Всего было выполнено 572 полёта общей продолжительностью 27 ч. 3 сек. Всего в испытаниях участвовало 36 пилотов, 23 их них получили звание пилота-планериста, а 9 – пилота-парителя.

28 сентября 1924 г. состоялось торжественное закрытие II ВПИ, а 24 ноября в Москве в кинотеатре «Шануар» – награждение победителей II ВПИ. Главных призов были удостоены и конструкторы планеров «Москвич», «Ларионыч», и КПИР.

II ВПИ показали, что советский планеризм достиг больших успехов. За год он вырос качественно и количественно. Была создана сеть рабочих планерных кружков, из которых вышли будущие выдающиеся конструкторы планерной техники, авиационные инженеры, учёные и лётчики, такие, как О.К. Антонов, Н.Н. Фадеев, Ю.А. Победоносцев, В.Ф. Болховитинов, В.С. Вахмистров, М.И. Гуревич, Д.Л. Томашевич, А.В. Чесалов.

Советские планеры в Германии

VI Ронские планерные состязания, Германия, 1925 г. Слева у планера – С.В. Ильюшин. VI Ронские планерные состязания, Германия, 1925 г. Слева у планера – С.В. Ильюшин. РГАНТД. Ф.348. Оп.4. Д.102. Л.10. |

Весной 1925 года советскими планеристами было получено приглашение от немецких планеристов принять участие в VI Ронских планерных состязаниях в Германии. 13 июля для согласования вопросов об участии в этих состязаниях в Германию выехал К.К. Арцеулов. Там он провёл переговоры, уладил все формальности, добился льготных условий перевозки советских планеров. Также была достигнута договорённость об определении пригодности наших планеров не немецким, а советским техническим комитетом.

В августе советская команда в количестве 16 человек под руководством председателя спортсекции ОДВФ СССР К.А. Механошина выехала в Германию. В составе команды были лучшие планеристы страны: К.К. Арцеулов, В.М. Зернов, Б.Н. Кудрин, Л.А. Юнгмейстер, К.Н. Яковчук, В.Е. Сергеев. На состязаниях присутствовали и конструкторы пяти советских планеров:

- «Москва» АВФ-21 С.В. Ильюшина, Н.Н. Леонтьева, Л.С. Курина,

- «Змей Горыныч» АВФ-22 В.С. Вахмистрова, М.К. Тихонравова,

- «Красная Пресня» АВФ-23 И.И. Артамонова,

- «Закавказец» А.В. Чесалова,

- КПИР-4 Н.А. Железникова, Д.Л. Томашевича, В. Савинского.

Советские планеры были построены в очень короткий срок и до состязаний не были испытаны в воздухе. Германские планеристы выступали на знаменитых планерах – рекордсменах постройки 1924 года – «Консул», «Маргарита», «Мориц». По своим аэродинамическим качествам советские планеры уступали германским. Но, несмотря на отставание в планерной технике, советские планеристы добились неплохих результатов. 30 августа, в последний день состязаний, были совершены выдающиеся полёты: на планере КПИР-4 К.Н. Яковчук показал продолжительность полёта 1 ч. 31 мин. 30 сек., на планере «Змей Горыныч» Л.А. Юнгмейстер набрал высоту 265 м, В.Е. Сергеев показал дальность полёта 11 км. Германские планеристы в этот день побили два мировых рекорда.

III Всесоюзные планерные состязания (ВПС)

III ВПС проходили на горе Узун-Сырт с 27 сентября по 11 октября 1925 г. С 14 сентября проводились учебно-тренировочные полёты. Председателем технического комитета был Е.И. Майоранов. В III ВПС принимали участие немецкие планеристы Мартенс, Шульц, Папенмейер, Хессльбах, Неринг, Эспенлауб, Шауэр и советские – Арцеулов, Кудрин, Юнгмейстер, Зернов, Сергеев, Яковчук и др.

На вершине горы было установлено пять палаток-ангаров, участники состязаний (около 200 человек) были расквартированы в Коктебеле. Во время полётов на старте были организованы службы погоды и измерений. Высота полётов, расстояние до места посадки и время полётов определялись с помощью теодолитов, дальномеров и барографов, установленных на борт рекордных планеров.

Все полёты выполнялись с горы Узун-Сырт. На старте имелись лошади, с помощью которых планеры после посадки буксировались к месту старта.

Самой многочисленной группой были планеры Москвы и Московской губернии, их было 22. Как и в 1924 году, в постройке московских планеров принимали слушатели АВФ, и поэтому многие планеры имели обозначение «АВФ». Среди них были планеры рекордного и тренировочного типа С.В. Ильюшина, А.С. Яковлева, М.К. Тихонравова, В.С. Вахмистрова, И.И. Артамонова, Г.Ф. Бураго и др.

Немецкие планеристы привезли с собой семь рекордных планеров-монопланов, отличавшихся друг от друга весьма большим удлинением крыла.

Впервые на III ВПС были представлены планеры, впоследствии получившие широкую известность, – Б.Н. Шереметева («Белгородец»), В.К. Грибовского (Г-1) и А.Б. Юмашева (Ю-1). Там же были представлены и экспериментальные планеры: БИЧ-4, КИМ-2, «Трапеция» Б.И. Черановского, планер-тандем лётчика Лойко, парусный планер «Красные Сокольники» – прообраз современных дельтапланов.

Во время пребывания на III ВПС немецкие планеристы в пятидневный срок соорудили простейший учебный планер «Пегас» конструкции Мартенса, принятый в Германии в качестве стандартного учебного планера, который использовался в МПШ вплоть до появления планера ИТ-4.

7 октября на планере «Красная Пресня» разбился Валентин Михайлович Зернов. Роковой взлёт был совершён с южного старта при сильном ветре (15 – 16 м/с). Ввиду незначительной скорости планера его стало сносить ветром назад на старт. В целях увеличения скорости лётчик пошёл на крутое снижение, перешедшее в пикирование. При попытке выхода из пике у планера сломалось одно крыло, и в этот момент пилот был выброшен из планера на высоте 50 м.

Всего было проведено 374 полёта общей продолжительностью 61 ч. 31 мин. На III ВПС были достигнуты результаты, перекрывающие пять мировых рекордов, два из которых принадлежали советскому лётчику Л.А. Юнгмейстеру. На III ВПС среди участников были и женщины-планеристки. Было отмечено участие вновь появившихся планерных кружков. Конструкции их планеров были выполнены технически более грамотно, чем на предыдущих состязаниях.

Однако наряду с успехами отмечались и негативные стороны советского планеризма тех лет. Это обилие поломок, которые сопровождались травмами, и одна катастрофа. Советские планеры уступали по качеству германским (аэродинамика, управляемость, прочность, простота конструкции). Анализ и изучение недочётов III ВПС способствовали приобретению ценного опыта для последующих планерных состязаний крупного масштаба. В процессе проведения состязаний с участием немецких планеристов происходил обоюдный обмен опытом по конструированию планеров, методике учебного планеризма, организации и проведению больших состязаний.

Первая планерная станция

Первая планерная станция МПШ располагалась в Горках Ленинских, где до этого состязались авиамоделисты. Полёты в Горках проводились в 1926 и 1927 гг. Местность допускала кратковременные (около минуты) полёты с пологих склонов (с наклоном в 4°) с высоты 23 м над долиной с достаточно разнообразными по направлению стартами. Возглавлял работу станции инженер Клинцов, начальником лётной части был военный лётчик К.М. Венслав, а инструкторами АВФ – А.А. Сеньков, В.Г. Гараканидзе. Полёты проводились, главным образом, в выходные и праздничные дни. Всего с 10 декабря 1926 г. по 20 марта 1927 г. было проведено 20 лётных дней, 530 полётов общей продолжительностью 2 часа 6,5 минуты. Обучалось полётам 17 учащихся, средний возраст – около 20 лет.

К 1928 году планерная станция в Горках была закрыта, и обучение полётам на планерах в МПШ проводилось на планерной станции Красково Рязанской железной дороги близ Москвы, с высокого берега речки Пехорки. Летали по воскресеньям с раннего утра, для чего приезжали в субботу вечером и ночевали на чердаке сарая, где хранились планеры в разобранном виде. Обучение полётам большей частью проводили А.Б. Юмашев, П.В. Цыбин, А.А. Сеньков. В 1929 году, когда станция Красково была закрыта в связи со строительством кирпичного завода, была найдена и организована планерная станция «Первомайская» близ станции Сходня в 25 километрах от Москвы.

IV Всесоюзные планерные состязания (ВПС)

После годичного перерыва Осоавиахимом были организованы IV ВПС, которые проходили на горе Узун-Сырт с участием 17 планеров: 4 парителя, 3 тренировочных, 9 учебных и 1 экспериментальный. Руководил проведением IV ВПС командующий ВВС МВО И.У. Павлов.

Открытие IV Всесоюзных планерных состязаний, 1927 г. Открытие IV Всесоюзных планерных состязаний, 1927 г. РГАНТД. Ф.348. Оп.3. Д.146. Л.19об. |

Официальное открытие IV ВПС состоялось 18 сентября 1927 г. Учебные полёты начались 19 сентября, полёты на планерах-парителях – 24 сентября. Наиболее полно была представлена Москва. Организационным ядром её явились курсанты МПШ и кружка железнодорожников при клубе им. Кухмистрова. Широко была представлена Украина (Киев и Харьков). Были на ВПС представители Краснодара, Смоленска и Белгорода.

Участники IV Всесоюзных планерных состязаний, 1927 г. Участники IV Всесоюзных планерных состязаний, 1927 г. РГАНТД. Ф.348. Оп.3. Д.234. |

Среди участников IV ВПС присутствовали конструкторы планеров В.К. Грибовский, С.Н. Люшин, И.П. Толстых, лётчики С.А. Корзинщиков, Е.С. Птухин, А.П. Павлов. Тогда впервые на планерные состязания попал студент МВТУ С.П. Королёв.

V Всесоюзные планерные состязания (V ВПС)

V ВПС стали логическим продолжением IV ВПС, когда главный упор был сделан на учебную работу. Они проходили на горе Узун-Сырт с 23 сентября по 2 октября 1928 г. Это был один из самых коротких слётов планеристов с небольшим числом полётов (123) общей продолжительностью 8 ч. 17 мин. На испытаниях было представлено 10 планеров.

Руководил V ВПС С.И. Стоклицкий.

Учебно-тренировочная работа на испытаниях проводилась силами группы Мосавиахима. Москвичи уже имели первоначальную лётную подготовку в СПШ, где в течение 6 – 8 месяцев в выходные и праздничные дни осваивали учебные и тренировочные планеры. Все обучающиеся были выпущены с верхнего старта горы Узун-Сырт, и успехи их были настолько ощутимы, что получили признание участвовавших в испытаниях профессиональных лётчиков. Многие из них освоили динамическое парение и летали, выполняя развороты вдоль склона Узун-Сырта. Учебно-лётной работой руководил лётчик из Качинского училища В.А. Степанчёнок.

V ВПС были прерваны в результате поднявшегося 2 октября ветра силой выше 30 м/с.

Лётная школа Мососоавиахима

В начале 1929 года планеристы МПШ решили проверить на практике, насколько умение летать на планере облегчает задачу обучения на самолёте. Для этой цели был получен один учебный самолёт АВРО Рон-120. Была набрана группа в составе шести курсантов. До обучения на самолёте каждый из них имел в среднем по 80 полётов на планере продолжительностью по 20-30 секунд. Учащиеся первой группы начали вылетать самостоятельно в июле 1929 года. Этот опыт показал, что планеризм даёт возможность научиться летать при сравнительно небольших затратах на обучение. Из статьи пилота-парителя В.А. Степанчёнка «Лётный отбор через планеризм», опубликованной в журнале «Самолёт» №6 за 1930 год: «Отобранная в процессе обучения молодёжь представляет собой надёжный в лётном отношении контингент для укомплектования школ. Затраты на учебный планеризм окупятся почти 100-процентным выпуском из лётных школ молодёжи, прошедшей предварительную учёбу на планере. Планер сократит сроки обучения на самолёте, сведёт к минимуму затраты на обучение непригодных учеников, уменьшит аварийность и т.д.».

VI Всесоюзные планерные состязания (ВПС)

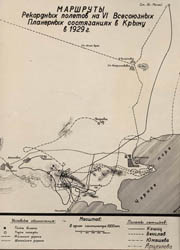

Маршруты рекордных полётов на VI Всесоюзных планерных состязаний в Крыму в 1929 году. Маршруты рекордных полётов на VI Всесоюзных планерных состязаний в Крыму в 1929 году. РГАНТД. Ф.348. Оп.3. Д.161. Л.2. |

С 6 по 23 октября 1929 г. на горе Узун-Сырт состоялись VI ВПС. 26 сентября начались учебные полёты. Всего было представлено 22 планера, из которых летали лишь 14. Состав пилотов-парителей был очень сильным: Арцеулов, Венслав, Грибовский, Степанчёнок, Юмашев, Юнгмейстер. Тренировочная группа была представлена организациями Ленинграда, Москвы, Харькова, Киевра, Проскурова, Краснодара, Севастополя, Симферополя.

Представителем оргкомитета по проведению планерных состязаний назначили начальника ВВС МВО И.У. Павлова, его членами – С.В. Ильюшина и А.М. Романова.

Перед VI ВПС были поставлены следующие задачи: подготовка к парящим полётам учащихся, прошедших первоначальную подготовку на местных планерных станциях, рекордные достижения дальности и высоты полёта, освоение методики новых видов полётов, в частности, парения в термических воздушных потоках.

На VI ВПС было выполнено 588 полётов общей продолжительностью 99 ч. 19 мин., удалось подготовить 10 молодых планеристов-парителей. Для этого ученик должен был продемонстрировать полёт продолжительностью в 25 минут. Все эти молодые парители прошли начальную подготовку у себя на местах, где получили квалификацию пилота-планериста.

На VI ВПС были продемонстрированы как новые, построенные специально к состязаниям, так и ранее созданные планеры, которые уже участвовали в состязаниях 1927 и 1928 гг.

Конструкторы М.К. Тихонравов, В.С. Вахмистров и А.А. Дубровин привезли все свои четыре планера, которые были сконструированы на основе одной и той же принципиальной схемы – начиная с «Жар-птицы» постройка 1927 года, они с каждым годом совершенствовали схему. Конструкторы шли по пути улучшения аэродинамической схемы планера путём постепенного увеличения размаха, удлинения, изменения площади крыла и улучшения конструкции.

Лётчик-конструктор В.К. Грибовский привёз три своих планера – Г-2, Г-6 и Г-7. Эти планеры были совершенно оригинальной отечественной конструкции. Все они отличались небольшими размерами, малой массой и изящностью конструкции.

Киевляне привезли на слёт планер «Гриф» конструкции Н.А. Жемчужина, Д.Л. Томашевича, А.М. Сорочинского.

Конструкторы С.П. Королёв и С.Н. Люшин продемонстрировали рекордный паритель «Коктебель».

Планер «Скиф», 1929 г. Планер «Скиф», 1929 г. РГАНТД. Ф.348. Оп.5. Д.307. Л.3. |

Планер «Жар-птица», 1929 г. Планер «Жар-птица», 1929 г. РГАНТД. Ф.348. Оп.5. Д.307. Л.2 |

Планер Г-2 В.К. Грибовского, 1929 г. Планер Г-2 В.К. Грибовского, 1929 г. РГАНТД. Ф.348. Оп.5. Д.307. Л.8. |

Из статьи «VI Всесоюзные планерные испытания», опубликованной в журнале «Самолёт» №1 за 1930 год: «До настоящего времени в системе осоавиахимовской работы планеризму не уделялось того внимания, которое он по праву заслуживает. Это объясняется, главным образом, тем, что, во-первых, актив планеристов был лишён возможности ознакомить широкую осоавиахимовскую общественность с практическим значением планеризма и его достижениями и, во-вторых, тем, что многие смотрели и смотрят на планеризм как на пустую забаву и непроизводительную трату средств.

[…] Наш шестилетний опыт показывает, что планеризм имеет огромное практическое значение прежде всего в деле первоначальной подготовки молодёжи к лётному делу, которая по сравнению с лётной подготовкой на самолёте имеет значительное преимущество, так как требует относительно малых затрат на материальную часть и менее сложного и дорогого оборудования.

Широкое развитие планеризма в СССР даст возможность нашей молодёжи пройти первоначальное обучение лётному делу, не отрываясь от своей основной работы. Дни отдыха во всё время года, а летом и свободный остаток дня могут быть полностью использованы для планерной учёбы.

И, наконец, планеризм даёт возможность в процессе обучения производить отбор наиболее способной к лётному делу молодёжи».

VII Всесоюзные планерные состязания (ВПС)

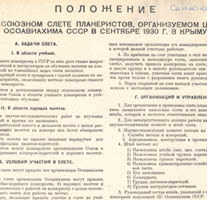

Положение о VII Всесоюзных планерных состязаний, опубликованное в журнале «Самолёт», №-8-9, 1930 г. Положение о VII Всесоюзных планерных состязаний, опубликованное в журнале «Самолёт», №-8-9, 1930 г. РГАНТД. Ф.348. Оп.1. Д.12. Л.58. |

В журнале «Авиация и химия» №8 за 1930 год в статье А. Розанова «Первый всесоюзный планерный слёт (VII планерные испытания)» говорится: «Москва ещё сохраняет ведущую роль, но только в отношении опытных, особо квалифицированных типов планеров. Что касается планеров для обслуживания массовой работы, то в текущем году всё новое, что было достигнуто в этой области, будет показано исключительно местными организациями. […] Если до последнего времени в СССР насчитывалось всего две-три планерные станции, то в текущем году их число уже перевалило за 10, и каждая из этих станций может выслать на слёт интересные машины. […] Одним словом, в текущем году есть кому и чему слетаться».

В VII ВПС принимали участие 18 организаций Осоавиахима с 27 планерами и с общим числом участников 218 человек.

Из статьи С.В. Ильюшина – руководителя VII ВПС «Итоги VII всесоюзного слёта планеристов», опубликованной в журнале «Самолёт» №1 за 1931 год: «Это был первый слёт, на котором нам удалось в сравнительно большом масштабе развернуть учебную работу. Размах учебной работы мог быть ещё больше, но его не удалось осуществить за отсутствием возможности построить достаточное количество планеров. Строительство планеров является одним из узких мест дальнейшего развития планеризма во всех его видах».

Все участники были разбиты на три группы: первоначального обучения, учебно-парящую, экспериментально-парящую. Звание пилота-планериста присваивалось только ученикам, грамотно совершившим полёт с двумя разворотами на 90° («змейка»), при этом особое внимание обращалось на технику взлёта и посадки.

В большинстве своём планеры-парители, представленные на VII ВПС, были известны уже по предыдущим слётам. Это широко известные планеры конструкторов М.К. Тихонравова, В.С. Вахмистрова и А.А. Дубровина «Скиф» и «Жар-птица-2» («Комсомольская правда»). Планер «Гриф» киевских конструкторов Н.А. Жемчужина, Д.Л. Томашевича и А.М. Сорочинского, планер «Коктебель» конструкции С.П. Королёва, С.Н. Люшина, планер Г-7 В.К. Грибовского и «Папаша» А.А. Сенькова. Впервые на VII ВПС попали планеры харьковчанина А.В. Коваленко «Колибри» и планер лётчика В.А. Степанчёнка «Кача». Также на слёте были представлены два выдающихся планеры – паритель «Город Ленина» конструкции О.К. Антонова и пилотажный планер С.П. Королёва «Красная звезда».

Также С.В. Ильюшин, подводя итоги VII ВПС, отметил, что помимо подготовки 80 квалифицированных планеристов, «слёт дал обширный и разносторонний опыт, на основе которого можно смело развёртывать планеризм в массовом масштабе».

Киевская группа планеристов у планера ИТ-4, 1930 г. Киевская группа планеристов у планера ИТ-4, 1930 г. РГАНТД. Ф.348. Оп.3. Д.235 |

Группа кружка планеризма г. Краснодара у планера, 1920-е гг. Группа кружка планеризма г. Краснодара у планера, 1920-е гг.РГАНТД. Ф.348. Оп.5. Д.236. |

Возродившись в 1919 году силами энтузиастов в виде небольшого кружка «Парящий полёт», искусство парения начинает стремительно развиваться. Создание Московской планерной школы, планерных станций, разработка единой методики теоретических и практических занятий, постановка работы на местах – большая организационная работа, проделанная в 1920-е годы, стала основой для дальнейшего бурного развития планеризма. Прослеживая историю первых планерных состязаний, мы видим, какими быстрыми темпами происходило совершенствование конструкций планеров. Свою состоятельность и важность планеризму удалось доказать и в деле качественной, а главное – малозатратной и быстрой, подготовки лётчиков из кадров, прошедших обучение полётам на планерах. Огромную роль в становлении планерного дела сыграла поддержка руководящих органов Воздушного Флота, ЦАГИ, Академии Воздушного Флота и участие учёных, а также просто заинтересованных авантюристов и мечтателей, из среды которых вышли замечательные, гениальные конструкторы авиа- и ракетостроения.

Публикацию подготовила

Липатова К.Ю.

Источники:

РГАНТД. Ф.348. Оп.1. Д.11. Л.42; Д.12. Л.55, 59-61; Д.24. Л.8, 14, 15; Д.31. Л.5; Д.135. Л.11; Оп.4. Д.5. Л.8об-51.