Виртуальная выставка «Каким он парнем был…». К 85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина

Виртуальная выставка:" Чемпион мира и человек науки".

Публикация:"Из истории Группы изучения реактивного движения".

Публикация:"Московская планерная школа".

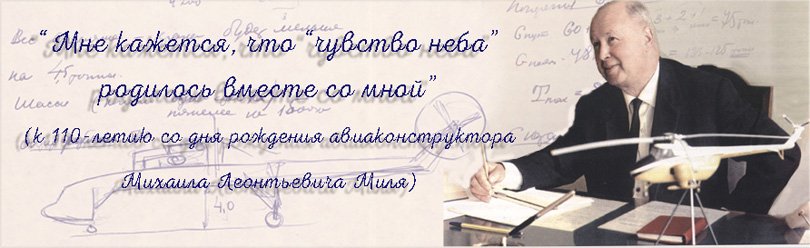

«Мне кажется, что “чувство неба” родилось вместе со мной… (к 110-летию со дня рождения авиаконструктора Михаила Леонтьевича Миля)»

|

«Заглядывать вперёд вообще очень хорошо в жизни, но в особенности это необходимо в авиации».

Из статьи «Взлёт без разбега оправдал себя», опубликованной

в журнале «Flight», № 1589 от 8 июня 1939 г.

Миль Михаил Леонтьевич, 1967 г. Миль Михаил Леонтьевич, 1967 г.РГАНТД. Ф.344. Оп.2. Д.48. Л.1. |

Миль Михаил Леонтьевич – выдающийся авиаконструктор и учёный, создатель научно-технической школы вертолётостроения мирового уровня. Под его руководством было создано более десятка типов вертолётов, от лёгкого Ми-1 до гиганта В-12. Имя Миля и созданная им марка вертолётов «Ми» стали нарицательными.

Форзац книги «Михаил Леонтьевич Миль. Конструктор, инженер, учёный» с дарственной надписью Н.М. Миль. Форзац книги «Михаил Леонтьевич Миль. Конструктор, инженер, учёный» с дарственной надписью Н.М. Миль. |

На хранении в РГАНТД находится личный фонд М.Л. Миля, в состав которого вошли материалы о его деятельности (чертежи, рабочие записи, документы об испытаниях моделей автожиров и вертолётов, в создании которых М.Л. Миль принимал участие), а также печатные издания и статьи, посвящённые жизни и деятельности М.Л. Миля, среди которых особое место занимает книга «Михаил Миль. Жизнь из двух половин», составителями которой стали дочери Михаила Леонтьевича – Надежда Михайловна и Елена Михайловна.

РГАНТД. Ф.344. Оп.2. Д.39. Л.5. РГАНТД. Ф.344. Оп.2. Д.39. Л.5. |

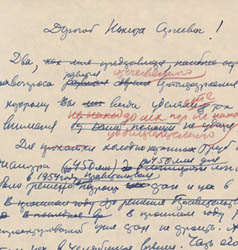

В эту книгу вошли воспоминания жены М.Л. Миля – Паны (Прасковьи) Гурьевны Руденко, искренние и светлые свидетельства о жизни очень милого, доброго, заботливого, обладающего тонким чувством юмора, но в то же время жёсткого и принципиального человека, каким был М.Л. Миль, а также письма самого М.Л. Миля и его дневниковые записи.

Миль Михаил Леонтьевич, 1969 г. Миль Михаил Леонтьевич, 1969 г. РГАНТД. Ф.344. Оп.2. Д.39. Л.3. |

В научно-техническую библиотеку РГАНТД была сдана насыщенная фотоматериалами книга «Михаил Миль – конструктор, инженер, учёный», авторами-составителями которой являются также Н.М. Миль и Е.М. Миль.

Все эти материалы позволяют проследить процесс формирования и профессионального роста выдающегося конструктора Михаила Леонтьевича Миля.

Юность, студенческие годы

Катя, Миша и Яков Миль. Катя, Миша и Яков Миль. Из книги «Михаил Леонтьевич Миль. Конструктор, инженер, учёный», с.10. |

Родился Михаил Леонтьевич Миль 22 ноября 1909 г. в г. Иркутске. Его отец был железнодорожным служащим, а мать – дантистом. Кроме Михаила, в семье было ещё двое детей – дочь Екатерина и сын Яков. Родители дали своим детям хорошее образование, они посещали гимназию, брали уроки немецкого языка. Михаил учился играть на фортепиано, занимался живописью. Любовь к рисованию он пронёс через всю жизнь. Также будущий конструктор с детства интересовался авиацией, даже в своём детском дневнике он написал: «Я буду строить самолёты». В 8 лет он сделал первую модель самолёта, а в 12 лет участвовал в конкурсе авиамоделистов в Новосибирске.

Из воспоминаний П.Г. Руденко: «Широта его интересов, любовь к поэзии, музыке, живописи, творчеству закладывались в нём с детства. Он рос среди изумительной сибирской природы, в дружной семье, в богатом традициями сибирском городе Иркутске. Он сам пишет, что был впечатлительным ребёнком, “переживальщиком”. Это качество осталось у него на всю жизнь».

Михаил Миль в юности. Михаил Миль в юности. Из книги «Михаил Леонтьевич Миль. Конструктор, инженер, учёный», с.12. |

Из воспоминаний Е.Е. Франк-Каменецкой (жены физика-теоретика, доктора физико-математических наук Д.А. Франк-Каменецкого), знавшей М.Л. Миля с детства: «В свои 17 лет Миша был всегда весёлым, открытым, добрым, даже каким-то сияющим, совершенно лишённым комплексов, свойственных подросткам. Мы встретились с Михаилом Леонтьевичем снова незадолго до его пятидесятилетия, и я увидела того же человека: открытого, простого, какого-то освещённого изнутри, совершенно бесхитростного и даже немного наивного, искренне смеющегося над любой немудрёной шуткой. Самым заметным его качеством была удивительная доброта, доброта в чистом виде как основное, постоянное и непреодолимое состояние его души. Эти прекрасные черты он сохранил и в зрелом возрасте».

Из книги «Михаил Леонтьевич Миль. Конструктор, инженер, учёный», с.13. Из книги «Михаил Леонтьевич Миль. Конструктор, инженер, учёный», с.13. |

В 1926 году после окончания школы М.Л. Миль поступил в Томский технологический институт, откуда его после первого курса отчислили.

Сам он рассказывал об этом так: «Я никогда не интересовался объявлениями деканата, а тут случайно подошёл и прочитал на доске приказ о своём отчислении из института. Я пошёл в деканат, где мне объяснили причину отчисления – был сигнал о том, что у нас дома есть мягкие стулья».

В статье М. Савельевой «Михаил Миль: “Быть, а не казаться!”», опубликованной в газете «Аргументы и факты», № 44 от 2009 года, говорится о том, что после отчисления из института Миль, чтобы изменить своё социальное происхождение, проработал год в кожевенной лаборатории в Новосибирске.

Работал он увлечённо, даже усовершенствовал некоторые технологические процессы.

После этого он поехал в Москву, в отдел Наркомпроса, где уже как рабочий, член профсоюза кожевников, получил направление на авиационное отделение Новочеркасского политехнического института.

Ещё студентом М.Л. Миль стал интересоваться винтокрылыми летательными аппаратами, вёл в институте авиамодельный кружок, и хотя в нём состояло не более 12 – 15 человек, было построено много интересных моделей.

В 1929 году перед поездкой в Москву на практику он написал письмо Н.И. Камову, тогда уже известному конструктору автожиров, и во время летних студенческих каникул он работал помощником механика по лётным испытаниям на автожире КАСКР-1 конструкции Камова и Скржинского.

В институте же М.Л. Миль познакомился со своей будущей женой, П.Г. Руденко, а 5 февраля 1931 г. родилась их первая дочь Татьяна. Тогда Михаил Миль учился на пятом курсе.

Работа в ЦАГИ

По окончании института в 1931 году М.Л. Миль уезжает в Москву и устраивается на работу в ЦАГИ, где тогда велись основные работы по автожирам. Заместитель начальника экспериментального аэродромного отдела ЦАГИ А.М. Изаксон принял молодого конструктора на работу в отдел особых конструкций (ООК), и ему сразу поручили заниматься вопросами аэродинамики автожиров. В ЦАГИ проектирование винтокрылых аппаратов шло двумя путями – создавались и автожиры, и вертолёты. В ООК, которым руководил Изаксон, был собран сплочённый коллектив конструкторов, аэродинамиков и «прочнистов»: Н.И. Камов, Н.К. Скржинский, И.П. Братухин, В.А. Кузнецов, В.П. Лаписов, Д.Т. Мацицкий, Н.Г. Русанович. Там работали замечательные учёные Бункин, Черемухин, Юрьев. ООК состоял из четырёх конструкторских бригад под руководством И.П. Братухина, Н.И. Камова, В.А. Кузнецова, Н.К. Скржинского. М.Л. Миль положил начало группе аэродинамики, реорганизованной в начале 1933 года в бригаду аэродинамических расчётов и экспериментальных решений, которую он возглавил.

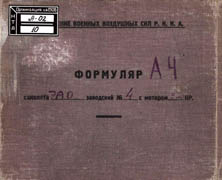

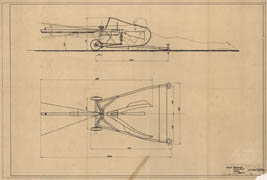

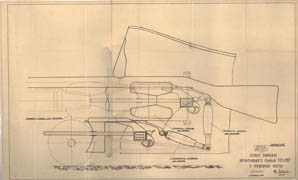

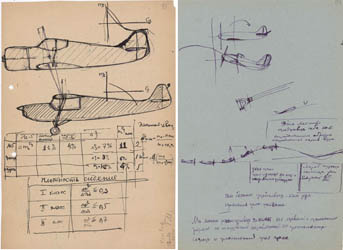

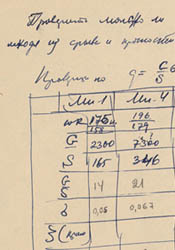

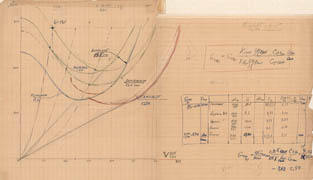

В своих первых работах Миль не только занимался разработкой теории автожира, но и предложил ряд конструктивных усовершенствований, таких, как изменение шасси, втулки ротора, новые конструкции лопастей. Особо следует отметить большую роль и заслуги его в разработке ряда теоретических проблем автожиростроения, которые были в дальнейшем использованы в практическом вертолётостроении. Он занимался практически всеми вопросами аэродинамики автожиров и геликоптеров, исследовал причины первых аварий автожиров 1931-1934 годов. Задачей 1-й бригады аэродинамики был аэродинамический расчёт и выбор основных параметров для всех проектируемых в отделе автожиров: А-6, А-8, бескрылого автожира А-12.

В это же время выходят его первые печатные работы с описанием крылатых автожиров ЦАГИ 2-ЭА и ЦАГИ А-4, в проектировании и испытании которых он принимал непосредственное участие. Последующие публикации Миля были посвящены вопросам аэродинамики и динамике полёта, аэроупругости и прочности винтокрылых машин. Под его руководством была создана общая теория несущего винта, применяемая при расчётах различных случаев обтекания. В дальнейшем его работы публиковались в журнале «Техника воздушного флота». Работы М.Л. Миля содержали множество конструктивных предложений, вытекающих из теоретических расчётов. В течение многих лет он проводил в ЦАГИ исследования по аэродинамике ротора, и в 1939 году вышел его фундаментальный труд «О динамике воздушного винта с шарнирным креплением лопастей при криволинейном движении», который принёс ему широкую известность и был переведён в Германии и Англии.

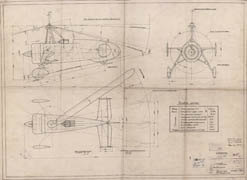

В 1936 году совместно с инженером Н.К. Скрижинским М.Л. Миль спроектировал и построил бескрылый автожир-истребитель А-12, который мог подниматься на высоту 5 000 м и достигать скорости 260 км/ч.

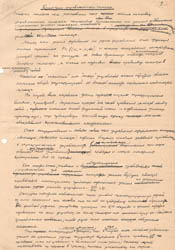

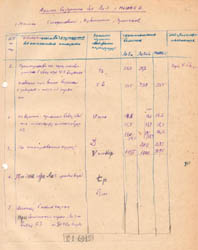

В 1937 году многие специалисты отдела, в котором работал Миль, были репрессированы или уволены, началось сворачивание работ в ООК, и Миль перешёл на работу в созданный в посёлке станции Ухтомская завод опытных конструкций под руководством главного конструктора Н.И. Камова. Перед самой войной М.Л. Миль был назначен заместителем Н.И. Камова. Об этом периоде сам М.Л. Миль вспоминал так: «Мы готовились к войне, только об этом и говорили, работали, не щадя сил. Беда была в том, что мы не успели провести задуманное перевооружение армии». В это время Миль уже занимался вопросами не только автожиростроения, но и самолётостроения: разрабатывал критерии эффективности управления самолётами.

Война и изобретения М.Л. Миля

Из книги «Михаил Леонтьевич Миль. Конструктор, инженер, учёный», с.32. Из книги «Михаил Леонтьевич Миль. Конструктор, инженер, учёный», с.32. |

В августе 1941 года М.Л. Миль вылетел на фронт в качестве инженера-лейтенанта 1-й автожирной корректировочной эскадрильи, состоящей из пяти автожиров А-7. Ещё до войны, в 1936 году, автожиры Н.И. Камова выпускались небольшой серией, а в 1940 году были проведены их испытания. На автожире были установлены стрелковое вооружение и пушка. Миль участвовал в проектировании, лётных испытаниях и доводке автожира и активно добивался, чтобы автожиры были отправлены на фронт. Он принимает участие в боях на Западном фронте, под Ельней, где с автожиров А-7 ведётся корректировка огня тяжёлой артиллерии и проводятся ночные полёты в тыл противника. Но быстро выяснилось, то автожиры для этой цели не пригодны – производят много шума и не могут летать без прикрытия истребителей. Некоторые из них использовали для совершения нескольких удачных вылетов в тыл противника с доставкой партизанам медикаментов и боеприпасов. Они летали преимущественно ночью, на небольшой высоте, и их было трудно обнаружить.

Автожирный отряд ЦАГИ. Второй справа – М.Л. Миль, пятый справа – Н.И. Камов, 1941 г. Автожирный отряд ЦАГИ. Второй справа – М.Л. Миль, пятый справа – Н.И. Камов, 1941 г. Из книги «Михаил Леонтьевич Миль. Конструктор, инженер, учёный», с.30. |

В начале октября 1941 года личный состав 1-й автожирной эскадрильи вернулся в Москву, никто не погиб. Миль сумел организовать доставку на завод всех пяти автожиров. За два месяца работы в районе Ельни автожиры А-7 совершили около 20 боевых вылетов. Всего произошло шесть аварий, машины удалось отремонтировать.

Много позже, будучи уже знаменитым конструктором, Миль задумывался о книге, в которую вошли бы и воспоминания о войне. Запись из дневника 1964 года, опубликованная в книге «Михаил Миль. Жизнь из двух половин»: «Очень хочется написать “Записки конструктора вертолётов”. Описать войну, эвакуацию, первые полёты вертолётов. Работы по устойчивости и управляемости самолётов Ил-4, работы по трению на Б-25. Создание противотанкового ружья.

Вспомнить бои под Ельней. Некрасовский полк. Первого немца, пьяного, раненого, испуганного, которого немного жалко, и Ельню: солдат мёртвый в окопе, сгоревшие немцы и обгорелые трупы наших. Слова “Павуки летят” – это когда солдаты впервые увидели наши автожиры.

КП командира артполка, первый бой, когда казалось, что люди толкаются, чтобы согреться».

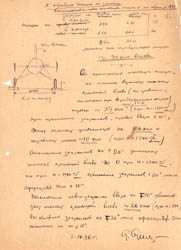

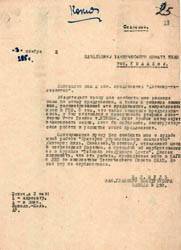

В конце 1942 года М.Л. Миль выступает с предложением по применению на фронте противотанкового ружья, стреляющего реактивными снарядами РС-82. В своём предложении, направленном в Государственный Комитет Обороны и военный совет Уральского военного округа Миль пишет о том, что отличием предлагаемой установки является возможность стрельбы одиночного бойца, лежащего непосредственно позади оружия, т.е. предлагаемая конструкция позволяла стрелять из него из горизонтального положения. Общий вес установки, которая могла быть изготовлена, в более лёгком и более тяжёлом варианте, составлял примерно от 15 до 30 кг, что позволяло её лёгкое передвижение и возможность придать такую установку пехоте. Реактивное ружьё давало возможность вести прицельный огонь на тех же дистанциях, что и противотанковое ружьё, от 70 до 200 метров. Влияние струи пороховых газов устранялось специальным направляющим устройством.

Такая установка могла применяться не только как противотанковое оружие, но и для стрельбы по ДОТам для обеспечения продвижения пехоты, по пехоте и скоплениям противника в горных районах, где доставка обычной артиллерии была затруднена, а также благодаря своему малому весу могла быть поставлена на лёгкие суда и моторные лодки, Особенно важным было то обстоятельство, что оружие могло быть изготовлено быстро и в большом количестве на Урале. К сожалению, предложение принято не было.

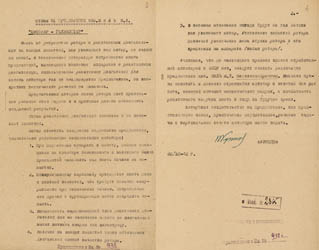

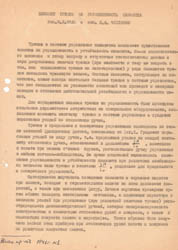

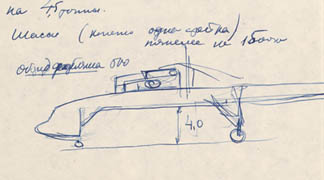

Также М.Л. Миль в конце 1942 года направил в Технический совет НКАП СССР и Государственный Комитет Обороны лично И.В. Сталину свои предложения по автожиру-геликоптеру, в которых он пишет следующее: «Возможности современной авиации в значительной мере определяются потребностью в аэродромах и посадочных площадках. Наличие летательного аппарата даже небольшого, способного работать без какого бы то ни было аэродрома с любой ровной площадки, в 2-3 раза превышающей его собственные размеры, открыло бы совсем новые возможности применения и использования лёгкой авиации для обслуживания войск. Таким аппаратом в настоящее время может быть либо автожир, взлетающий без разбега, либо геликоптер. […] Такой аппарат, способный базироваться вне аэродрома, непосредственно в районе огневых позиций артиллерии, был бы чрезвычайно полезен для корректировки. При этом мог бы быть обеспечен личный контакт артиллерийского командира с экипажем машины и, кроме того, аппарат, находящийся в непосредственном подчинении командира полка, в любой момент был бы готов к выполнению боевой задачи.

Маленькая машина этого типа может работать под прикрытием огня с земли (зенитные пулемёты или пушка) и таким образом не быть связанной с авиацией прикрытия, что неизмеримо повысит оперативность корректировки. Эта машина будет незаменима для связи, решения задач по доставке людей и материалов в тыл противника, для корректирования огня береговых батарей и фортов, сопровождения судов (может базироваться на палубе транспорта).

[…] Я разработал новую схему автожира-геликоптера, которая не только решает вопросы серийной постройки, исключая все механические передачи и делая аппарат простым и дешёвым, но и кардинально улучшает его лётные характеристики.

Сущность этого автожира-геликоптера заключается в применении для взлёта обычного бескрылого автожира жидкостных реактивных двигателей (работающих на керосине и азотной кислоте), расположенных на концах лопастей ротора.

В течение одной минуты автожир-геликоптер сможет подняться вертикально на высоту 200-300 м, а при работающем моторе и до 500 м с тем, чтобы после выключения ракетных двигателей совершать поступательный полёт на обычном моторе с тянущим винтом.

[…] В случае удачного испытания маленькой машины может быть построен аппарат весом в 2,5 тонны, имеющий броню и защитное вооружение с максимальной скоростью 300 км/час, обладающий способностью вертикального взлёта и посадки.

[…] Если Вы найдёте это предложение заслуживающим внимания, прошу Вас дать указание Наркому авиационной промышленности построить один автожир-геликоптер конструкции тов. Миля М.Л. в кратчайшие сроки».

В письме в НКАП СССР он написал: «Меня крайне интересует возможность вести, хотя бы небольшие конструкторские работы в развитие этого предложения».

В декабре 1942 года М.Л. Миль получил отзыв на своё предложение, в котором говорилось: «Учитывая, что до настоящего времени вполне отработанных автожиров в СССР нет, следует считать реализацию предложения инженера Миля М.Л. нецелесообразным».

В конце 1941 года М.Л. Миль становится начальником технической бригады завода № 290, который эвакуируется со всеми летательными аппаратами в г. Билимбай. После приезда в Билимбай Миль сразу включился в решение проблем, связанных с производством самолётов, их устойчивости и управляемости.

В Билимбае семью Миль постигло большое горе – умер сын Вадик, а потом пришло известие о том, что на фронте погиб брат М.Л. Миля Яков. Из воспоминаний П.Г. Руденко: «Несмотря на все трудности, Михаил Леонтьевич работал очень много и продуктивно: написал несколько работ по расчёту аэродинамики самолётов, сформулировал критерии оценки боевых свойств германских истребителей, дал свои рекомендации по улучшению управляемости и устойчивости вновь построенных самолётов. Он считал, что можно упростить пилотирование самолётом при ведении воздушного боя, задумывался даже над тем, какие тактические манёвры следует предпринять лётчику, чтобы догнать врага в воздухе и победить в бою».

В 1943 году М.Л. Миль после расформирования завода № 290 вернулся в ЦАГИ, где к тому времени автожирная и вертолётная тематика была полностью свёрнута. Ему было предложено организовать и возглавить в самолётном отделе первой лаборатории института научную группу по управляемости и маневренности самолёта. Работы по аэродинамике самолётов М.Л. Миль начал в ЦАГИ после сокращения отдела особых конструкций, ещё перед самой войной, он продолжает начатые в КБ-3 работы и разрабатывает конструктивные способы по улучшению управляемости и устойчивости бомбардировщиков Ил-4 и штурмовиков Ил-2 при совобождённой ручке управления, после чего он выезжает на фронт с бригадой специалистов для установки компенсаторов устойчивости, повышающих лётные качества этих самолётов. За заслуги на фронте М.Л. Миль был награждён орденом Красной Звезды.

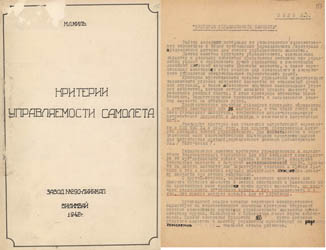

Продолжая заниматься устойчивостью самолётов, М.Л. Миль пишет и публикует работы «Общие требования к управляемости самолёта и критерии эффективности управления», «Улучшение управляемости самолёта и его продольной устойчивости со свободным рулём высоты», «Критерии управляемости». Последняя работа стала его кандидатской диссертацией, защищённой в 1943 году, а в 1945 году он защитил докторскую диссертацию «Динамика ротора с шарнирным креплением лопастей и её приложение к задачам устойчивости автожира и геликоптера», в которой обобщались все полученные ранее результаты по исследуемой теме.

Милем были продолжены также работы по исследованию трения в системах управления. Эти работы позволили определить причины увеличения сил трения в управлении некоторых самолётов и на основании проведённых экспериментов, выявивших зависимость сил трения от различных параметров управления, дать важные рекомендации по конструированию тросовых доводок управления.

За работы, проведённые в ЦАГИ в период войны, М.Л. Миль был награждён орденом Отечественной войны II степени.

Из-за бытовых трудностей семье Миль пришлось переехать в Жуковский. Михаил Леонтьевич включился в работу в 5-й вертолётной лаборатории, из которой в 1946 году была выделена группа для занятий геликоптерами и начато проектирование первого вертолёта Ми-1.

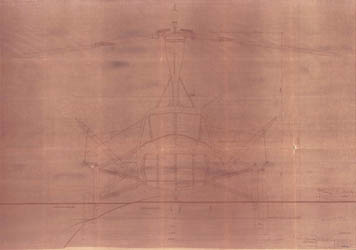

На пути к Ми-1

В специальном геликоптерном отделении проводились глубокие экспериментальные исследования аэродинамики несущего винта, в частности, работы по измерению полей скоростей вокруг него. Также был создан ряд установок для его испытаний в аэродинамических трубах, спроектирована натурная геликоптерная установка (НГУ) для исследований полноразмерного несущего винта, которая создавалась так, чтобы затем путём небольших доделок её можно было превратить в одновинтовой вертолёт. По существу, она представляла собой будущий вертолёт Ми-1, только без хвостовой балки с узлами на фюзеляже под будущее шасси. По воспоминаниям П.Г. Руденко, хвостовой винт проектировали скрытно в другом помещении, поскольку ОКБ должно было заниматься только научной, а не конструкторской работой.

В это время в мире уже появились первые серийные винтокрылые машины. В первые послевоенные годы в нашей стране не было вертолёта, полностью доведённого и пригодного для широкой эксплуатации. Правительство приняло решение объявить конкурс на создание двух-трёхместного вертолёта связи. В конкурсе приняли участие три конструкторских коллектива – И.П. Братухина, А.С. Яковлева и М.Л. Миля. К началу конкурса Миль имел чертежи уже практически готовой машины, прошедшей часть аэродинамических испытаний, и выиграл конкурс.

После защиты эскизного проекта вертолёта ГМ-1 («Геликоптер Миля») с двигателем 26-АИГР 26 марта 1947 г. приказом начальника ЦАГИ на базе лаборатории штопора и вертикальной аэродинамической трубы Т-105 была создана лаборатория № 5, состоящая из двух секторов. Начальником лаборатории и геликоптерного сектора был назначен М.Л. Миль. ОКБ сначала переехало из ЦАГИ на авиационный завод № 82 в Тушино.

Из воспоминаний П.Г. Руденко: «Работников в своё КБ Михаил Леонтьевич подбирал сам, вернее, брал почти всех, кто попадал в затруднительное положение, кто не уживался с начальством, а особенно ценил и уважал тех людей, которые интересовались вертолётами. В последние годы жизни он говорил, что надо уметь работать с каждым. Он часто повторял, что нет плохих работников, а есть плохие руководители, те, кто работает бездумно, механически, по обязанности».

Осенью 1947 года построенный 5-й лабораторией ЦАГИ полноразмерный макет трёхместного вертолёта ЭГ-1 был принят правительственной комиссией, и 12 декабря 1947 г. вышло Постановление Совета Министров СССР «О создании геликоптера связи для Вооружённых Сил СССР». Вертолёт ГМ-1, построенный по одновинтовой схеме в ОКБ Миля в октябре 1948 года, показал высокие лётные качества и в 1949 году прошёл государственные испытания с высокой оценкой. Правительство выделило деньги на постройку в Киеве трёх первых машин. Однако создателей ГМ-1 ждали тяжёлые испытания: в 1949 году два вертолёта потерпели катастрофы, лётчик одного из них погиб, третий вертолёт привезли из Киева в ящиках россыпью. Но М.Л. Миль сумел преодолеть неудачи, а много позже говорил, что главным конструктором может стать тот, кто способен пережить первую катастрофу и сможет продолжать строить такую же машину, если уверен, что всё сделал верно. Дефект конструкции был быстро выявлен, модель прошла доработку, и первый вертолёт Ми-1 стал строиться серийно на Казанском вертолётном заводе.

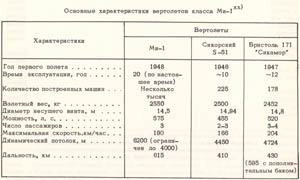

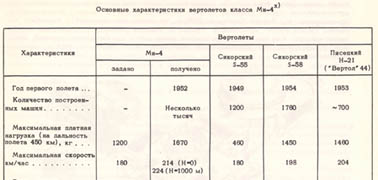

Вертолёт Ми-1 превзошёл лучшие вертолёты того времени – американский S-51 и английский «Бристоль-171» как по количеству построенных машин, так и по мощности, динамическому потолку, дальности.

Вертолёт Ми-4

В 1951 году М.Л. Миль был назначен главным конструктором и ответственным руководителем завода ГСОЗ № 3 в Сокольниках на 2-й Рыбинской улице. Под его непосредственным руководством маленький завод стал мировым лидером в разработке винтокрылой техники. Миль был бессменным руководителем этого учреждения, носившего с 1953 года название Государственный союзный завод № 329, а с 1967 года – Московский вертолётный завод.

В октябре 1951 года конструкторскому бюро М.Л. Миля поручается создание десантно-транспортной машины, которая должна была превзойти лучшую зарубежную машину S-55, чтобы ликвидировать отставание нашей страны в области вертолётостроения.

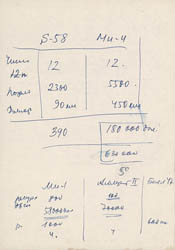

В апреле 1952 года опытный экземпляр вертолёта Ми-4 поднимается в воздух. Эти полгода были тяжёлым временем для КБ – предстояло поднять машину в 5 раз больше по грузоподъёмности, чем Ми-1. А поскольку двигатели были ещё несовершенными, приходилось «летать на винте», поэтому вертолёт имел большой винт.

Ещё не было закончено проектирование вертолёта, а уже было принято решение запустить модель в серийное производство, не дожидаясь постройки опытного образца. В связи с этим почти весь состав КБ переехал в Саратов, где заканчивалось проектирование и строились первые вертолёты. На первом же испытании модели создатели Ми-4 столкнулись с явлением, которое Михаил Леонтьевич сразу же определил как флаттер, что вызвало тогда всеобщее изумление конструкторов и учёных. За одну ночь в ОКБ были спроектированы и изготовлены противофлаттерные грузы. А теория флаттера была разработана только через несколько лет.

При создании Ми-4 КБ Миля осуществило настоящий прорыв в неизведанное. За создание вертолёта Михаилу Леонтьевичу и нескольким его сотрудникам была присуждена Ленинская премия. Освоением крупносерийного производства и разносторонней массовой эксплуатацией вертолётов Ми-4 была окончательно закреплена твёрдая линия на развитие вертолётной авиации в СССР. Серийное производство вертолётов «Ми» достигло масштабов, которых не знала в то время ни одна зарубежная фирма.

Вертолёт Ми-6

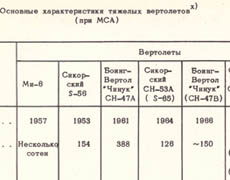

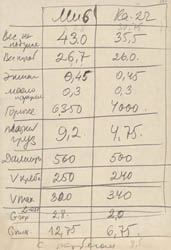

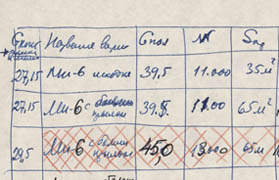

Успешно завершив постройку вертолёта Ми-4, ОКБ М.Л. Миля приступило к проектированию новой винтокрылой машины ещё большей грузоподъёмности. К этому времени назрела необходимость в тяжёлом десантно-транспортном вертолёте, способном перевозить боевую технику массой до шести тонн: артиллерийские орудия с тягачами, грузовики и авиадесантные самоходные установки. Все предшествующие попытки как отечественных, так и зарубежных вертолётостроительных фирм построить столь крупную машину не имели успеха. В конце 1952 года в отделе общих видов появились первые варианты проекта аппарата, получившего заводское обозначение ВМ-6 (вертолёт Миля грузоподъёмностью 6 т).

Вертолёт разрабатывался сразу в транспортном, десантном и санитарном вариантах. К концу 1954 года в ОКБ М.Л. Миля подготовили эскизный проект В-6, а 1 июня 1955 г. правительственная комиссия утвердила макет. Вскоре на заводе № 329 началось изготовление частей первого экземпляра вертолёта, габариты которых были столь велики, что приходилось даже разбирать стены цехов. Уникальность проекта определила и новизну конструктивных решений практически всех частей и узлов Ми-6.

Удачно спроектированная машина успешно прошла первый цикл предварительных испытаний. 30 октября 1957 г. в очередном испытательном полёте был поднят груз 120 004 кг на высоту 2 432 м. В этом полёте Ми-6 по грузоподъёмности в два раза превзошёл рекордный показатель, достигнутый американским тяжёлым вертолётом S-56.

В своё время Ми-6 считался не только самым грузоподъёмным, но и самым скоростным вертолётом в мире. Высокая энерговооружённость в сочетании с удачной аэродинамической компоновкой этой машины позволили советским лётчикам установить на ней ряд мировых рекордов скорости.

Из статьи «Внутри вертолёта Ми-6», опубликованной в газете «Helicopter and hovercraft world», № 8 от 1965 года: «Однажды фирма Бристоль Аэроплейн Компани назвала свой воздушный лайнер “Британия” “шепчущим гигантом”. Как бы хорошо ни подходило ему это название, оно ещё больше подходит вертолёту Ми-6. Движение его большого, медленно вращающегося несущего винта создаёт мягкий шум по сравнению с шумом намного меньших вертолётов, использующих более высокий шаг несущего винта и более высокую скорость. Приглушённый тон мощных турбин также кажется исключительно низким».

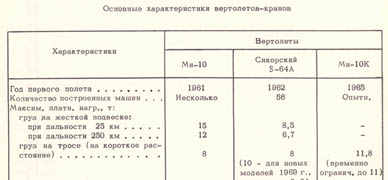

Вертолёт-кран Ми-10

Идея создания вертолёта-крана у ОКБ Миля возникла в связи с успешным опытом использования винтокрылых машин для перевозки крупногабаритных грузов на внешней подвеске. По замыслу создателей проект такой машины позволял отказаться от больших размеров грузовой кабины и фюзеляжа, что должна было значительно облегчить и упростить конструкцию. Вертолёт-кран не нуждался в большом запасе топлива. Предполагалось, что он будет перевозить грузы на небольшие расстояния и часто работать в зоне влияния земли.

Правительственное постановление о создании вертолёта-крана последовало 20 февраля 1958 г., он предназначался для транспортировки крупногабаритных грузов массой 12 т на расстояние 250 км и массой 15 т на более короткие расстояния.

«Летающий кран» создавался на базе Ми-6 с максимальным использованием его частей и деталей.

Первый лётный экземпляр Ми-10 в мае 1961 года потерпел катастрофу, второй опытный Ми-10 вышел на испытания в июле 1961 года. Эта машина принимала участие в воздушном параде 1961 года, доставив к трибунам домик геологической партии. Третий опытный экземпляр был передан на статиспытания в ЦАГИ, в ходе которых был установлен 23 сентября 1961 г. абсолютный мировой рекорд грузоподъёмности в 15 103 кг на высоте 2 200 м. 28 мая 1965 г. был установлен абсолютный мировой рекорд грузоподъёмности в 25 105 кг на высоте 2 840 м. В 1966 году вертолёт приобрела голландская компания для дальнейших перепродаж в США.

Серийное производство Ми-10 началось на ростовском вертолётном заводе № 168 в 1964 году, но продолжалось оно всего пять лет, летающие краны строились небольшими партиями.

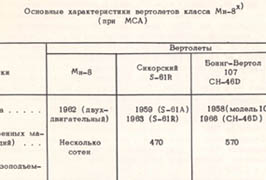

Вертолёт Ми-2

Во второй половине 1950-х годов ОКБ Миля приступило к глубокой модернизации Ми-1 с заменой поршневого двигателя на газотурбинный. Причиной этому послужило то, что за рубежом появился ряд новых лёгких винтокрылых машин, значительно превосходящих советский аналог по лётно-техническим характеристикам. Идея модернизации существующей модели вместо разработки полностью нового образца в то время казалась перспективной, так как экономила время и средства, позволяла использовать доведённые и освоенные в производстве детали и агрегаты. У создателей новой машины сформировалось мнение о целесообразности создания вертолёта с силовой установкой из двух газотурбинных двигателей, что обеспечивало бы значительно большую надёжность и безопасность полёта. Такой проект получил название В-2.

30 мая 1960 г. ОКБ Миля получало правительственное задание на разработку вертолёта В-2 в сельскохозяйственном, пассажирском, транспортно-санитарном и учебном вариантах.

22 сентября 1961 г. в ходе лётных испытаний на В-2 было осуществлено первое висение у земли и 15-минутный полёт на малой скорости. В октябре вертолёт поступил на совместные государственные испытания.

Военные рассматривали В-2 прежде всего как транспортно-санитарный, ГВФ же нуждался в первую очередь в сельскохозяйственном вертолёте. В таком варианте в конце 1961 года опытное производство завода № 329 завершило сборку второго экземпляра, в феврале 1961 года сельскохозяйственный вариант В-2 также поступил на государственные испытания.

В 1965 году была построена морская модификация, названная В-2М, которая оснащалась аварийными посадочными баллонетами и предназначалась для эксплуатации на судах рыболовных и китобойных флотилий.

20 сентября 1963 г. Государственная комиссия приняла решение рекомендовать В-2 к запуску в серийной производство под обозначением Ми-2, его планировалось развернуть в Польше.

Вертолёт Ми-8

Во второй половине 1950-х гг. М.Л. Миль начал задумываться о разработке качественно новых машин лёгкого и среднего классов, которые заменили бы серийно выпускаемые вертолёты первого поколения Ми-1 и Ми-4.

20 февраля 1958 г. Совет Министров СССР принял постановление о разработке вертолёта В-8 грузоподъёмностью 1,5 – 2 т с вертолётным вариантом двигателя АИ-24 конструкции А.Г. Ивченко. После утверждения эскизного проекта и натурного макета в 1959 году началось рабочее проектирование однодвигательного В-8.

В процессе эскизного и рабочего проектирования Михаил Леонтьевич и его соратники постепенно превращали глубокую модернизацию Ми-4 в принципиально новый перспективный вертолёт.

Заводские испытания В-8 проходили успешно, в декабре 1961 года модель была представлена на совместные государственные испытания, но в качестве прототипа будущих серийных машин рассматривался недолго и с 1963 года использовался в роли испытательного стенда. Была сделана ставка на двухмоторный вариант.

Новые двигатели ТВ2-117 и главный редуктор ВР-8, разработанные в ОКБ С.П. Изотова, поступили на завод № 329 летом 1962 года. Двигатели развивали взлётную мощность по 1 500 л.с. и обладали сравнительно высокими удельными показателями. Двухдвигательная силовая установка обеспечивала высокую энерговооружённость, достаточную для выполнения горизонтального полёта без снижения при отказе одного из двигателей. Создание первых специализированных вертолётных двигателей было знаменательным событием в истории советской винтокрылой техники, так как используемые на Ми-6 двигатели были модификациями самолётных образцов.

В последующие годы происходили доработки и усовершенствования В-8 и выпуск различных модификаций модели. К 1969 году Ми-8 полностью заменил Ми-4 на сборочной линии завода № 387 в Казани.

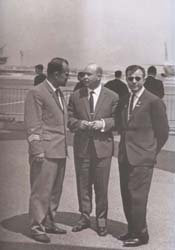

Впервые советские самолёты и вертолёты были представлены на международном салоне авиационной техники в Париже в 1965 году. Вертолёты Ми-6, Ми-8 и Ми-10 представлял сам Генеральный конструктор. Советская винтокрылая техника вызвала неподдельный интерес у специалистов. После окончания салона во французской газете «Монд» было написано, что в области вертолётостроения Михаил Миль завоевал пальмовую ветвь первенства. Из книги «Михаил Миль. Жизнь из двух половин»: «Пользующийся высоким авторитетом среди специалистов по вертолётостроению, Михаил Миль сумел организовать на выставке в шатре под вертолётом Ми-10 встречу конструкторов ведущих вертолётных фирм мира. Фрэнк Пясецкий, Ли Дуглас, Сергей Сикорский (США), Агуста (Италия), Бельков и Добльгоф (Германия), Анри Потез, Морис Легран (Франция) с удовольствием приняли приглашение. В беседе кто-то из них заметил: “Вы, господин Миль, самый удачливый среди нас. В чём секрет Вашего успеха?”. “Прежде всего в том, что мне удалось создать коллектив конструкторов-единомышленников”, – сказал Михаил Леонтьевич и представил своих коллег».

Вертолёт В-12 – лебединая песня Миля

О своей машине В-12 сам Михаил Леонтьевич говорил жене так: «Верь мне, это лучшая машина, которую мне удалось создать».

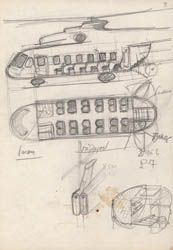

В 1963 году М.Л. Миль получил задание правительства разработать вертолёт грузоподъёмностью 20-25 тонн. Для решения этой задачи он предложил оригинальную поперечную схему, расположив моторы и роторы на концах крыльев. Получалась огромная двухвинтовая машина с крыльями обратной стреловидности, которые поддерживали специальные фермы – подкосы. Это была принципиально новая схема, на которую Миль вместе с молодым инженером Олегом Баховым получили авторское свидетельство в СССР, а также патенты в Англии, Франции, Германии.

Тяжёлый транспортный вертолёт предназначался для использования в военных целях. Он должен был в случае войны доставлять в труднодоступные районы ракеты и крупногабаритные грузы.

Винтокрылый гигант, последний в семействе вертолётов, созданных Генеральным конструктором М.Л. Милем, вобрал в себя целый ряд оригинальных конструкторских новинок и технических решений, которые позже были успешно применены на многих вертолётах и самолётах.

М.Л. Миль на фоне вертолёта В-12. М.Л. Миль на фоне вертолёта В-12. Из книги «Михаил Леонтьевич Миль. Конструктор, инженер, учёный», с.165. |

Запись из дневника М.Л. Миля от 18 апреля 1964 г.: «Надо быть довольным тем, что есть сегодня, и я почему-то теперь это хорошо понимаю. Никогда, пожалуй, я не чувствовал себя в такой степени счастливым или почти довольным тем благополучием, которое сейчас есть – жена рядом, дети дома. Конечно, это счастье – жить в своей стране, иметь любимую работу и хлеб, крышу над головой и сознание полезности своего труда».

Запись из дневника М.Л. Миля о смерти С.П. Королёва от 18 января 1966 г.: «…Хоть и не отдали Сергею Павловичу при жизни его великой славы, слава богу, после смерти сообразили и отдали ему должное. А сделал он в 10 раз больше, чем какой-нибудь всему миру известный Вернер фон Браун. Как вспомню его шаровую идею, до сих пор не воплощённую, так представляю себе всю глубину нашей потери. Вспоминаю, как Королёв любовно водил меня по заводу, показывал всё внимательно, потратил на меня целый день. Советовался со мной и просил спроектировать ему авторотированный спуск из космоса. Я обещал ему подумать, и мы прорабатывали, но потом я не посчитал своё предложение достаточно надёжным. Не взялись делать. Я сказал, что пришлю к нему молодого инженера познакомиться подробнее с заданием (высота, скорости). Он сказал: “Только не присылайте скептика, у меня и без того хватает!” – и указал на ухмыляющиеся физиономии своих заместителей. И я подумал: у него то же, что у меня. Полно скептиков, и когда новая большая машина всё же летит, они удивляются и стараются скрыть, что в неё не верили».

Первый полёт В-12 в июне 1967 года оказался неудачным, машина разбилась. Миль тяжело переживал это и вскоре серьёзно заболел. В течение года конструкторы МВЗ под руководством М.Н. Тищенко успешно устранили эти недостатки, и через год В-12 совершил свой первый удачный вылет. В конце 1969 года, ещё при жизни М.Л. Миля, на В-12 установили фантастический рекорд – вертолёт поднял 40 тонн полезного груза на 2 250 метров. За этот рекорд Миль со своими конструкторами получил приз имени Игоря Сикорского. В-12, как самый большой вертолёт в мире, был занесён в книгу рекордов Гиннеса.

Михаил Леонтьевич не стал свидетелем триумфа В-12 на авиасалоне в Ле Бурже в 1971 году, когда сын знаменитого конструктора вертолётов Сергей Сикорский сказал: «Перед инженерно-техническим сооружением, каким является В-12, можно только снять шляпу».

Несмотря на все достижения и самую высокую оценку, машина в серию не пошла.

Вертолёт Ми-24

Разрабатывая концепцию вертолёта, способного самостоятельно вести боевые действия, М.Л. Миль опирался на свой опыт работы по усовершенствованию лётных характеристик самолётов-штурмовиков и истребителей Ил-2 и Ил-4. Идея создания штурмового вертолёта окончательно сформировалась у него после поездки в 1965 году на авиасалон во Франции, когда он понял, что наша страна значительно уступает другим в классе военных машин. Тогда же М.Л. Миль выступил с предложением создать вертолёт исключительно боевого применения, способный нападать на цель, вооружённый пушками, ракетами и защищённый бронёй, с высокими лётными характеристиками и высокой боевой живучестью. Такой вертолёт служил бы для поддержки войск, поражения танков и живой силы противника.

Вертолёт был построен очень быстро – спустя год после принятия решения по его созданию. Быстрота исполнения во многом объяснялась тем, что в КБ уже были готовы основные чертежи, а при конструировании использовались агрегаты, хорошо отработанные на Ми-6, Ми-8 и Ми-14.

Опытный образец Ми-24 под названием В-24 впервые взлетел в воздух в сентябре 1969 года. М.Л. Миль присутствовал только при первом полёте. Дальнейшие лётные испытания вертолёта проходили уже без Михаила Леонтьевича. Напряжённая работа над Ми-24 отразилась на здоровье конструктора, и 31 января 1970 г. его не стало…

Московский вертолётный завод возглавил ученик М.Л. Миля – Марат Николаевич Тищенко. Дальнейшее совершенствование вертолёта, доводка машины до серийного производства происходили под его руководством. Военное командование блока НАТО высоко оценило возможности Ми-24, его сокрушительную огневую мощь, высокую скорость и умение появляться внезапно, за которую вертолёт получил наименование «призрак».

Он учил любить вертолёты

М.Л. Миль, 1966 г. М.Л. Миль, 1966 г.РГАНТД. Ф.344. Оп.2. Д.30. обл. |

В 1964 году Михаил Леонтьевич становится Генеральным конструктором по вертолётостроению. На Московском вертолётном заводе создаётся ведущая в мире научно-конструкторская школа вертолётостроения. Вместе со своими учениками он разработал теорию современного вертолёта, позволившую на практике решать все сложнейшие вопросы, характерные для этого типа летательных аппаратов. Он считал, что экономическая эффективность применения вертолётов – не менее важная задача, чем обеспечение их технического совершенства. Этому вопросу он посвящает ряд работ, в том числе статью «Экономичность авиационной техники» (1965 г.).

В последние годы, проводя огромную работу по созданию и внедрению новых вертолётов, он не останавливал научную деятельность и преподавал в Московском авиационном институте, являясь научным руководителем ОКБ.

Михаил Леонтьевич решал многие проблемы, возникающие перед вертолётчиками: флаттер, динамическая прочность, аэродинамика несущего винта, устойчивость и управляемость вертолёта, земной резонанс, вибрации, прочность хвостового винта. По этим вопросам, а также по перспективам и путям развития вертолётов он опубликовал ряд научных трудов.

Одной из последних работ М.Л. Миля стал труд-двухтомник «Вертолёты», где проведено глубокое аналитическое исследование о путях развития вертолётов и основных принципах их проектирования. М.Л. Миль придавал этой работе большое значение, считал, что техника быстро устаревает, а общие методы подхода к созданию нового типа летательных аппаратов переживут конкретные образцы вертолётов своего времени. Многие из его идей так и остались не воплощёнными. Он находился в постоянном творческом и конструкторском поиске новых моделей вертолётов, что видно по его рабочим наброскам.

М.Л. Миль за рисованием. М.Л. Миль за рисованием.Из книги «Михаил Леонтьевич Миль. Конструктор, инженер, учёный», с.104. |

М.Л. Миль был не только выдающимся авиаконструктором, но и многогранно развитой личностью, прекрасно рисовал, любил музыку и поэзию. Многие говорили, что вертолёты Миля – это не только сочетание точных математических вычислений, но и произведение искусства, так писали об этом в иностранной прессе: «Михаил Миль был больше, чем конструктор и инженер, он был также блестящий художник и пианист. Его конструкции являются смесью точных математических вычислений и создания гения. Все его консультации созданы как бы в мастерской скульптора, а не нарисованы на инженерной доске»

Из воспоминаний П.Г. Руденко: «Интересно, что вертолёт у него всегда был “машина”, женского рода. Он говорил: “Если я вижу вертолёт Ми-1 в воздухе через 18 лет, это значит, что машина по-прежнему разумная, и мне приятно, что эти машины служат людям, их любят”».

В книге «Михаил Миль. Жизнь из двух половин» опубликованы воспоминания о М.Л. Миле людей, с которыми он работал. Заслуженный штурман-испытатель СССР Ю.Н. Чередников в своих воспоминаниях «Он учил любить вертолёты» рассказывает: «Свои лекции Михаил Леонтьевич читал на языке, доступном для понимания экипажей с разным уровнем подготовки. Лётчику, знакомому только с аэродинамикой самолёта, непросто было понять аэродинамику вертолёта. Михаилу Леонтьевичу удавалось как-то просто объяснить любую особенность конструкции и теории вертолёта. Он всегда находил время поговорить с любым лётчиком, которому было интересно разобраться в теории и конструкции необычного для тех лет летательного аппарата».

М.Л. Миль М.Л. Миль Из книги «Михаил Леонтьевич Миль. Конструктор, инженер, учёный», с.175. |

М.Н. Тищенко, который стал в 1970 году генеральным конструктором МВЗ им. М.Л. Миля, а до этого на протяжении долгих лет работал вместе с Милем, вспоминает о нём так: «Он много сделал для того, чтобы руководимый им коллектив был коллективом единомышленников. Понятно, что этого не обеспечишь приказами или распоряжениями. Это достигается вниманием к людям, умением работать с ними, прощать промахи, не уступая в вопросах принципиальных. Те, кто работал с Михаилом Леонтьевичем, помнят, как он проводил совещания, как общался с людьми. Своим уважительным и внимательным отношением к людям он цементировал коллектив и увлекал за собой людей, по-хорошему привязывая их к себе. Несомненно, такую сложную технику, как вертолёты, невозможно создавать в одиночку. Любой летательный аппарат – это сплав усилий тысяч людей. И поэтому коллектив сотрудников всегда был в центре внимания руководителя».

В память о Михаиле Леонтьевиче Миле в 1970 году Московскому вертолётному заводу присвоено его имя.

Из статьи Я.К. Голованова «Ми: человек и вертолёты», опубликованной в газете «Комсомольская правда» от 13 декабря 1979 г.: «“Давняя мечта человека, выраженная в сказке о ковре-самолёте, наиболее полно воплощается в вертолёте”, – говорил Миль. Как же назвать его самого? Сказочник? Сказитель? Странно, что в русском языке нет одного слова, обозначающего человека, который превращает сказку в быль, нет слова, так нужного нам. Так нужного, когда мы вспоминаем Миля».

Геринг В.Е.,

Липатова К.Ю.

Источники:

1. РГАНТД. Ф.211. Оп.4. Д.42.

2. РГАНТД. Ф.327. Оп.6. Д.93.

3. РГАНТД. Ф.327. Оп.6. Д.94.

4. РГАНТД. Ф.344. Оп.1. Д.171.

5. РГАНТД. Ф.344. Оп.2. Д.36. Л.5об.

6. РГАНТД. Ф.344. Оп.2. Д.39.

7. РГАНТД. Ф.344. Оп.2. Д.41.

8. РГАНТД. Ф.344. Оп.2 Д.42.

9. Михаил Леонтьевич Миль – конструктор, инженер, учёный. Авторы-составители Е.М. Миль, Н.М. Миль. М., ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля», 2009.