Виртуальная выставка «Каким он парнем был…». К 85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина

Виртуальная выставка:" Чемпион мира и человек науки".

Публикация:"Из истории Группы изучения реактивного движения".

Публикация:"Московская планерная школа".

Взмывая к мечте (к 130-летию со дня рождения Сикорского Игоря Ивановича)

|

«В 1900 году, когда мне было 11 лет, я увидел удивительный сон. Несколько дней я жил под впечатлением от этого сна и вспоминал детали. Я видел себя идущим через узкий, роскошно отделанный проход на судне. Я почувствовал под ногами слабую вибрацию – и не удивился, что это ощущение отличалось от того, когда находишься на корабле или в железнодорожном вагоне. Я знал, что я был на борту летающего корабля в воздухе». Из книги Сикорского И.И. «История крылатого “С”» |

6 июня (н.ст.) 1889 г. в Киеве родился Сикорский Игорь Иванович, величайший русский и американский авиаконструктор, учёный и изобретатель. Ещё при жизни И.И. Сикорскому была вручена одна из самых высоких авиационных наград – медаль братьев Райт «за замысел и воплощение первого в мире практического вертолёта; за создание первого в мире четырёхмоторного самолёта; за конструирование и производство серии летающих лодок, открывших трансокеанские перевозки».

На хранении в РГАНТД в документах личного фонда журналиста Карпия В.М. находятся статьи о Сикорском И.И., в личных фондах журналиста Голованова Я.К. и специалиста в области экспериментальной гиперзвуковой аэродинамики Красильщикова А.П. – фотографии Сикорского, а в личном фонде авиаконструктора и учёного Миля М.Л. – календарь, выпущенный фирмой «Sikorsky Aircraft» в 1989 году к 100-летию своего создателя. Также на хранении в РГАНТД находится фонозапись пленарного заседания III международных научных чтений от 24 мая 2001 г., посвящённых памяти И.И. Сикорского, где прозвучали доклады о Сикорском, его вкладе в развитие авиации.

В.М. Карпий в статье «…Отменно большое русское дело» рассказывает о Константине Николаевиче Финне, который в декабре 1914 года был назначен на должность старшего врача эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец», а вскоре отправился на фронт. К.Н. Финне прошёл с эскадрой весь её боевой путь, а также собрал материал о первом в мире соединении тяжёлых воздушных кораблей и стал биографом И.И. Сикорского. В 1930 году в Белграде вышла книга К.Н. Финне «Русские воздушные богатыри И.И. Сикорского», в которой автор рассказывает о родоначальнике отечественной тяжёлой транспортной и бомбардировочной авиации.

В 1937 году в США четырьмя изданиями была выпущена автобиографическая книга И. Сикорского «История крылатого “C”».

С привлечением материалов этих книг В.М. Карпий написал статью «Игорь Сикорский – великий русский и американский авиаконструктор», которая поступила на хранение в РГАНТД в составе его личного фонда.

Книга И. Сикорского «История крылатого “С”» начинается такими строками: «Существование гражданских авиалиний и военной авиации, как и создание авиационной индустрии и науки – всё это представляется частью современной жизни. Удивительно представить, что в начале ХХ века всего этого не существовало. Вся авиация в мире была представлена отдельными попытками нескольких пионеров, которые отчаянными усилиями двигали вперёд молодое искусство полёта, преодолевая, казалось бы, непреодолимые препятствия и трудности. Начало летания и быстрый прогресс от первых коротких подлётов на высоте нескольких футов до великих перелётов через океан и вокруг света представляет интересную историю. Автор этой книги участвовал в этом развитии с раннего возраста…»

Сын профессора психологии, самый младший из пяти детей, И.И. Сикорский получил хорошее семейное воспитание, где поощрялось стремление к творчеству, самообразованию, самостоятельности. Ещё в детстве на него произвели огромное впечатление рассказы мамы о попытках Леонардо да Винчи сконструировать и поднять в воздух свой летательный аппарат. С самых ранних лет мысли о полёте захватили воображение мальчика.

В 1903-1906 гг. И.И. Сикорский учился в Петербургском морском училище, в 1906-1907 гг. – в технической школе Дювиньо де Лано во Франции, а в 1907 году Сикорский поступил в Киевский политехнический институт, где и начался его путь авиаконструктора.

Ещё с 1905 года при Политехническом институте существовала воздухоплавательная секция механического кружка, организованная профессором Н. Артемьевым, учеником Н.Е. Жуковского. Спустя год после поступления Сикорского (в 1908 году) из секции выделился кружок математика и энтузиаста воздухоплавания Н.Б. Делоне, членом которого и стал будущий учёный.

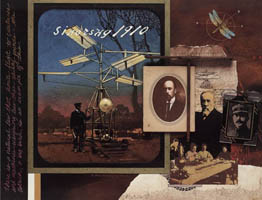

Из газет и авиажурналов Игорь Сикорский узнал о полётах братьев Райт и уже в 1908 году твёрдо решил строить вертолёт. Он сконструировал свои первые изобретения – два простейших вертолёта соосной схемы без автомата перекоса. В этом ему помогла старшая сестра, которая одолжила ему денег на покупку мотора в 15 л.с. Но мотор оказался слишком слаб, и аппарат не полетел. Второй вертолёт с мотором в 25 л.с. уже оторвался от земли, но о том, чтобы вертолёт полетел вместе с пилотом, не было и речи. Всё же один из летательных аппаратов был представлен на двухдневной воздухоплавательной выставке в Киеве.

После первых неудач изобретатель занялся созданием самолётов. Он начал строить самолёт «С-1» во дворе родительского дома, который на испытании развивал скорость на земле до 50 км/час, а однажды даже оторвался от земли на несколько секунд. На своём следующем самолёте «С-2» в 1910 году Сикорский поднялся на высоту 180 метров.

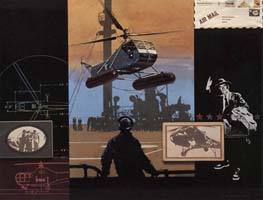

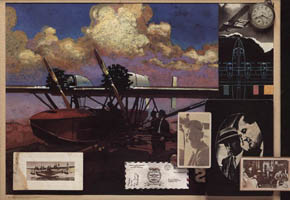

Коллаж из календаря «Sikorsky aircraft», посвящённого 100-летию со дня рождения И.И. Сикорского, 1989 г. Коллаж из календаря «Sikorsky aircraft», посвящённого 100-летию со дня рождения И.И. Сикорского, 1989 г. РГАНТД. Ф.344. Оп.2. Д.38. Л.2. |

В 1911 году И.И. Сикорский получил диплом лётчика Императорского Всероссийского аэроклуба.

Росли мощности моторов и улучшались лётные качества самолётов: на «С-3» Сикорский совершил полёт продолжительностью 59 секунд, а на «С-4» и «С-5» он летал уже значительно дольше – 52 минуты, достигал высоты 500 метров и скорости полёта в 125 км/час.

Уже тогда, в возрасте 22 лет, Сикорский установил сразу четыре всероссийских воздушных рекорда. Сам авиаконструктор вспоминал, что он никогда не был пассажиром, а сразу стал пилотом. «Он летал как профессор – с учебником в руках», – сказал о Сикорском его современник.

Вскоре «производство» И.И. Сикорского разрослось настолько, что он нанял бригаду – одного сварщика (паяльщика) и двух плотников. Также ему помогали его однокурсники. Вместе они построили в нескольких километрах от дома Сикорских сарай. Днём садовник привозил им обед, а после перерыва работа продолжалась до глубокой ночи. В этом «ангаре» были построены «С-6» и «С-6А».

Сикорский И.И. Сикорский И.И. РГАНТД. Ф.348. Оп.5. Д.163. Л.1. |

В 1912 году пилот-конструктор И.И. Сикорский выступает на конкурсе русского военного ведомства и выигрывает первый приз – его машина обходит ведущие зарубежные авиационные фирмы.

В это время в Санкт-Петербурге создаётся авиационный филиал русско-балтийского вагонного завода. Предприятие возглавил прогрессивный промышленник Борис Владимирович Шидловский, который модернизировал производство, управление и начал настойчиво создавать собственную национальную авиапромышленность, в том числе моторостроение. Он обратил внимание на 23-летнего талантливого изобретателя И.И. Сикорского и предложил ему должность конструктора и главного инженера, которую тот занимал в 1912-1917 гг.

По контракту компания купила все его самолёты, права на его конструкции и изобретения в течение последующих пяти лет, и он получал право строить ежегодно один экспериментальный самолёт за счёт компании. Так Сикорский получил материальную базу для работы. Весной 1912 года его «бригада» из шести человек переехала в Санкт-Петербург и стала основой будущего конструкторского бюро. Коллектив быстро построил самолёт «С-6Б», на котором Сикорский выиграл первый приз – 25 000 рублей на конкурсе «Русская авиационная неделя».

Тогда же И.И. Сикорский поделился с Б.В. Шидловским своими мечтами построить большой четырёхмоторный самолёт. По мысли конструктора, большие многомоторные аэропланы, обладая большой грузоподъёмностью и большим радиусом полётов, имеют перед малыми аппаратами то преимущество, что управление ими производится не одним пилотом, а может быть распределено между экипажем подобно тому, как это делается на морских судах. Имея не один, а несколько моторов, такие аппараты более безопасны, т.к. при остановке одного из моторов они могут продолжать полёт на остальных. Шидловский поддержал замыслы Сикорского, и тот немедленно приступил к созданию такого самолёта.

И.И. Сикорский очень боялся того, что шеф передумает, и сразу помчался на завод, позвонил своим ближайшим сотрудникам и попросил всех явиться к нему на квартиру. Был час ночи, когда растерянные и сонные соратники пришли к нему, и каждый получил стакан вина. Затем Сикорский рассказал, что произошло, и все стали фантазировать. Позже сам И.И. Сикорский называл эту встречу «самым интересным совещанием» в своей жизни.

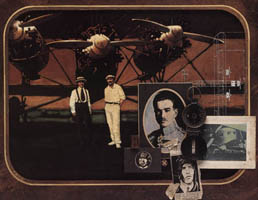

Очень быстро появился двухмоторный «Гранд/Русский витязь». Его испытывали Игорь Сикорский и заводской лётчик-испытатель Георгий Янковский. Однако, в результате несчастного случая на аэродроме, самолёт приходит в негодность настолько, что Сикорский отказывается восстанавливать его и решает строить «Илью Муромца».

Коллаж из календаря «Sikorsky aircraft», посвящённого 100-летию со дня рождения И.И. Сикорского, 1989 г. Коллаж из календаря «Sikorsky aircraft», посвящённого 100-летию со дня рождения И.И. Сикорского, 1989 г. РГАНТД. Ф.344. Оп.2. Д.38. Л.3. |

Как свидетельствует К. Финне, И.И. Сикорский первоначально задался целью построить большой многомоторный самолёт для безопасных полётов на большие расстояния. Позднее Сикорский высказывал роль о содействии авиации использованию природных богатств России, например, в Сибири, и установлению морского пути вдоль берегов Сибири в Северном Ледовитом океане. Поражает широта замыслов человека, которому едва исполнилось 24 года. Но начавшаяся война заставила И.И. Сикорского приспособить его воздушные корабли для боевой работы.

Этот самолёт открыл новую эру в мировой авиации – эру тяжёлых многомоторных самолётов, способных доставлять людей и грузы на большие расстояния. Испытания прошли успешно. Самолётом заинтересовалось военное ведомство, которое заказало серию бомбардировщиков. Специально подготовленные русские экипажи совершали полёты на этих гигантах через линию фронта – на территорию, захваченную немецкими войсками, и бомбили стратегически важные объекты. Эффект бомбовых ударов был настолько велик, что немецкое командование издало специальный приказ, призывающий не верить слухам о появлении у русских самолётов-гигантов, т.к. «подобных самолётов не существует». Немецкие истребители с примитивным вооружением не могли ничего сделать с «Ильёй Муромцем», а для зениток он был на недосягаемой высоте.

Однако общее отношение к «Илье Муромцу» со стороны высшего армейского руководства было отрицательным. К началу объявления войны, в середине 1914 года, Россия располагала всего двумя такими самолётами. Нелегко пришлось людям, понимавшим значение самолётов для ведения боевых действий. Действительный статский советник М.В. Шидловский, получивший чин генерал-майора и должность начальника Управления эскадры воздушных кораблей, положил немало сил и средств, чтобы, будучи председателем правления русско-балтийского завода, строить на нём самолёты И.И. Сикорского.

Безразличие к развитию отечественной авиации повергло Сикорского в отчаяние. К.Н. Финне так оценивает то время: «Немногие задумывались над тем, что воздушный корабль Сикорского не только первый русский, но и первый в мире многомоторный самолёт, знаменовал собою начало новой эры в авиации, что развитие воздушного транспорта при помощи таких больших аэропланов сулило России – стране с необозримыми границами, бесконечными равнинами и слабо развитыми путями сообщений – неисчислимые выгоды. Не было сделано серьёзных шагов к тому, чтобы организовать большое русское предприятие, собрать внутри страны крупные средства на открытие специального завода для постройки аэропланов Сикорского и моторов к ним. В этом сказалось существенное различие между нами, русскими, преклонявшимися перед “заграницей”, и иностранцами».

Новое руководство авиационной промышленности, пришедшее после Октябрьской революции, не оценило значения работ Сикорского для России и не оказало ему никакой поддержки. Сын И.И. Сикорского Сергей Игоревич Сикорский, родившийся уже в Нью-Йорке и продолживший дело отца, так объяснял причины выезда отца за границу: «В конце 1917 – начале 1918 года, когда действовали “народные” суды, нескольких лётчиков-офицеров задержали прямо на улице, поскольку они были в униформе (кожаная одежда) и, быстро осудив, расстреляли. В знак протеста кто-то из лётчиков стал сжигать своего “Илью Муромца”. Начался террор. Вскоре к отцу пришёл сам Шидловский, принёс 800 долларов и сказал, что, по его сведениям, отцу грозит опасность, и надо быстрее ехать за границу… Самого Шидловского вскоре взяли вместе с сыном. Его жена три месяца ежедневно носила передачи в тюрьму, пока какой-то охранник не шепнул ей: “Не носи ты больше. Их давно расстреляли”…»

![Сикорский И.И. у самолёта, [1930-е гг.], США. РГАНТД. Ф.211. Оп.19. Д.116. Л.1. Сикорский И.И. у самолёта, [1930-е гг.], США. РГАНТД. Ф.211. Оп.19. Д.116. Л.1.](/sites/default/files/pics/pamdaty/05_211-19-116-1s.jpg) Сикорский И.И. у самолёта, [1930-е гг.], США. Сикорский И.И. у самолёта, [1930-е гг.], США. РГАНТД. Ф.211. Оп.19. Д.116. Л.1. |

И.И. Сикорский эмигрировал. Один год он работал во Франции, затем переехал в США. За три года он сумел сплотить вокруг себя бывших русских офицеров, моряков-эмигрантов из России, объединил их общей идеей и с финансовой помощью композитора Сергея Рахманинова открыл небольшое предприятие «Сикорский Аэроинжениринг Корпорейшн» (Sikorsky Aeroengineering Corporation), впоследствии выросшее во всемирно известную авиационную фирму.

«Заслуги И.И. Сикорского состоят не только в том, что он создал большие многомоторные аэропланы, и тем произвёл переворот в авиации, но ещё и в том, что, потеряв всё в России, он не пал духом, не оставил мысли продолжать начатое им дело, а сплотив в Америке около себя русских людей, невзирая на невероятные встреченные там трудности и препятствия, сумел развить это дело и поставить его на большую высоту. Без гроша денег, в стране с богатейшими предприятиями, где человек обращён в деталь машины, эта горстка русских людей взялась дружно за работу, твёрдо веря в конечный успех дела, затеянного Сикорским» (К.Н. Финне).

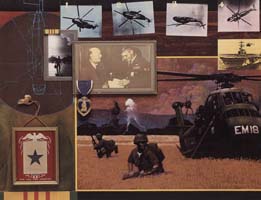

Коллаж из календаря «Sikorsky aircraft», посвящённого 100-летию со дня рождения И.И. Сикорского, 1989 г. Коллаж из календаря «Sikorsky aircraft», посвящённого 100-летию со дня рождения И.И. Сикорского, 1989 г. РГАНТД. Ф.344. Оп.2. Д.38. Л.4. |

На первых порах было невероятно трудно. Но весной 1924 года был готов двухмоторный «С-29А» (Америка), а к сентябрю закончен трёхмоторный «С-35», на котором Сикорский сам планировал впервые перелететь без посадки из Нью-Йорка в Париж через Атлантику. Но на машине были французские моторы, и французское правительство потребовало, чтобы самолёт пилотировал знаменитый французский лётчик Рене Фонк. Тот не знал машину, не тренировался и сразу же на старте возникла аварийная ситуация, в результате которой самолёт загорелся. Фонк и второй пилот Кертин успели выпрыгнуть, а радиотелеграфист Клавье и русский механик Ислямов погибли.

Предприятие Сикорского оказалось на грани катастрофы и полного разорения. Но вдруг стали поступать пожертвования от русских эмигрантов. В Нью-Йорке образовался Комитет по сбору средств на создание нового самолёта. Американцы начали интересоваться деятельностью Сикорского – ему поступило сразу же несколько заказов, которые вновь подталкивают его взяться за дело.

Коллаж из календаря «Sikorsky aircraft», посвящённого 100-летию со дня рождения И.И. Сикорского, 1989 г. Коллаж из календаря «Sikorsky aircraft», посвящённого 100-летию со дня рождения И.И. Сикорского, 1989 г. РГАНТД. Ф.344. Оп.2. Д.38. Л.5. |

Сикорский модернизирует потерпевший крушение летательный аппарат «С-35», создав на его основе «С-37» – самолёт, который успешно летал в Южную Америку. Самолёт был куплен ВВС США.

Следующий самолёт-амфибия «С-38», созданный Сикорским, мог доставлять 12 пассажиров и 1,5 тонны груза в любую точку суши и воды. К этому времени фирма И.И. Сикорского вошла составной частью в могущественную «Юнайтед текнолоджес», и началось сокращение производства гидросамолётов. Это позволило Сикорскому вернуться к своей юношеской мечте – созданию вертолётов. Эскизы он делал и раньше, а в 1939 году стал конструировать и испытывать вертолёты одновинтовой схемы, получившие широкое распространение в мире – «С-51», «С-55», «С-61» и др. Первым в мире Сикорский стал строить турбинные вертолёты, вертолёты-амфибии, «летающие краны». Именно на вертолётах он осуществил свою мечту – беспосадочный перелёт через океан: в 1967 году на «С-61» был совершён перелёт через Атлантический, а в 1970 году на «С-65» – через Тихий океан с дозаправкой в воздухе.

В начале 1930 года у него на предприятии побывала советская авиационная делегация во главе с А.Н. Туполевым. Работавший в то время в КБ им. Туполева член этой делегации И.Л. Головин рассказывал, что поездка была очень полезной – они познакомились с передовой американской технологией, заключили договор с фирмой «Райт» о выпуске в СССР по их лицензии моторов «Циклон», что позволило сэкономить несколько лет для того, чтобы сразу набрать хороший темп моторостроения. На прощальном ужине Туполев пригласил Сикорского побывать в СССР, тот принял соглашение, но поездка не состоялась.

В 1935 году А.Н. Туполев уже в составе другой делегации вновь знакомился с американской авиационной промышленностью и опять побывал на фирме Сикорского. На этот раз встреча прошла более прохладно: «Сикорский коротко поздоровался только с Туполевым и поручил своему шеф-пилоту Борису Сергиевскому провести делегацию по заводу. Когда делегация входила в цех, там сразу же прекращалась работа, т.к. эмигранты впервые видели пришельцев из “теперешней” России. Сам Сергиевский командовал эскадрильей в белой армии Юденича и руководил ВВС Врангеля. На фирме он был начальником лётной части, сам испытывал все новые машины и являлся обладателем большого количества мировым рекордов. К советским специалистам он относился неприязненно».

Вскоре фирмой «Юнайтед эркрафт» были проданы СССР чертежи и две летающие лодки «С-43», которые впоследствии морем были доставлены в Севастополь, а в 1937 году испытаны полярными лётчиками С.А. Леваневским и А.Н. Грацианским и долго работали на трассах Крайнего Севера.

Сикорский С.И. (сын Сикорского И.И.), Красильщиков А.П., Галлай М.Л., Тищенко М.Н. у музея Н.Е. Жуковского, 15 марта 1996 г. Сикорский С.И. (сын Сикорского И.И.), Красильщиков А.П., Галлай М.Л., Тищенко М.Н. у музея Н.Е. Жуковского, 15 марта 1996 г. РГАНТД. Ф.348. Оп.1. Д.159. Л.1. |

В последующие годы, особенно в период Второй мировой войны, И.И. Сикорский относился к СССР более лояльно, а после войны даже продал вертолёт «С-61».

Игорь Сикорский умер в 1972 году в городе Истоне США в возрасте 83 лет, оставив после себя функционирующую до сих пор компанию «Sikorsky Aircraft» и память о себе, как об одном из самых величайших авиаконструкторов ХХ века.

В память об И.И. Сикорском учрежден международный приз его имени, который вручается за создание лучших вертолётов мира.

Липатова К.Ю.,

Паушкина П.Д.

Источники:

1. РГАНТД. Ф.356. Оп.1. Д.111. Л.6-8, 13-22; Д.114. Л.10, 11.

2. РГАНТД. Арх. №1531. Фонограмма. III международные научные чтения, посвящённые памяти И.И. Сикорского (пленарное заседание), г. Москва, 24 мая 2011 г.

3. Авиация: Энциклопедия / Гл. ред. Г.П. Свищёв. – М.: Науч. изд-во «Большая рос. энцикл.»: Центр. аэрогидродинам. институт им. Н.Е. Жуковского, 1994. С.515.