Виртуальная выставка «Каким он парнем был…». К 85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина

Виртуальная выставка:" Чемпион мира и человек науки".

Публикация:"Из истории Группы изучения реактивного движения".

Публикация:"Московская планерная школа".

Основоположник отечественной ветеринарной санитарии – Поляков Анисим Александрович (к 115-летию со дня рождения)

Поляков Анисим Александрович, б/д. Поляков Анисим Александрович, б/д. РГАНТД. Ф.362. Оп.1. Д.74. Л.3. |

Поляков Анисим Александрович, доктор ветеринарных наук, профессор, академик ВАСХНИЛ, заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Государственной премии, внёс огромный вклад в развитие отечественной ветеринарной науки, являясь специалистом в области дезинфекции и основоположником ветеринарной санитарии.

На хранении в РГАНТД находится личный фонд Полякова Анисима Александровича, документы которого позволяют проследить жизненный путь Полякова-учёного, новатора, учителя. Кроме того, в личном фонде его коллеги – учёного-ветеринара Ярных В.С., отложились воспоминания о Полякове А.А.

Поляков Анисим Александрович родился 28 февраля 1904 г. в д. Новой Юргинского района Тюменской области.

В 1920 году поступил в Тобольский ветеринарный техникум, который окончил в 1923 году и стал работать ветфельдшером в с. Заводо-Петровское Ялуторовского района Тюменской области.

В 1924 году поступил в Сибирский ветеринарный институт, после окончания которого в 1928 году Поляков работал ветеринарным врачом Среднеколымского округа Якутской ССР. Одновременно являлся секретарём Среднеколымского окружкома комсомола (1930-1931 гг.).

В 1931-1932 гг. был начальником ветеринарного отдела Наркомзема Якутской ССР.

В 1932 году Поляков также был редактором журнала «Советская ветеринария».

Из воспоминаний Ярных В.С.: «В 1930-е годы на северо-востоке страны разразилась сильнейшая эпизоотия сибирской язвы, которая нанесла большие экономические потери, вызвала массовую гибель животных, оборвала жизни многих людей. Появились так называемые «гиблые» места, в которых заболевание сибирской язвой наблюдалось не от случая к случаю, а в массовом количестве, возникавшее неминуемо по мере поступления на эти места новых животных. Ни ветеринарная, ни медицинская служба не располагали в то время должными методами и средствами для быстрой ликвидации очагов сибирской язвы. Это особенно относилось к уничтожению инфекции в самых “гиблых” местах, к обеззараживанию внешней среды в очаге инфекции от спор возбудителей сибирской язвы. Шествие эпизоотии сибирской язвы в Зауралье, беды, принесённые ей и трудности, с которыми была связана ликвидация инфекции, произвели сильное впечатление на молодого ветеринарного врача Анисима Александровича Полякова, принимавшего участие в ликвидации этой эпизоотии».

Именно в это время Поляков избирает своим научным направлением разработку вопросов профилактики инфекционных болезней животных путём проведения в животноводческих хозяйствах, на предприятиях по переработке продуктов животноводства и на транспорте рациональных мер ветеринарной санитарии.

После службы в Красной армии в 1933 году он был назначен директором Научно-практической лаборатории Наркомзема СССР, в 1938 году перешёл на работу главным редактором журнала «Ветеринария», оставался в этой должности до 1961 года, совмещая с профессиональной деятельностью.

В 1939-1941 гг. – аспирант, затем докторант Всесоюзного института экспериментальной санитарии. В 1940 году Поляков защитил диссертацию на степень кандидата ветеринарных наук.

После службы в рядах Советской армии в 1941-1942 гг. Поляков становится в 1942 году научным сотрудником Научно-исследовательской ветеринарно-санитарной лаборатории.

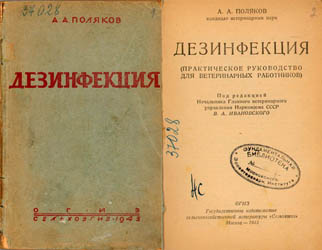

Поляков А.А. Дезинфекция: (Практ. Руководство для вет. работников) / Под ред. В.А. Ивановского. – М.: Сельхозгиз, 1943. Поляков А.А. Дезинфекция: (Практ. Руководство для вет. работников) / Под ред. В.А. Ивановского. – М.: Сельхозгиз, 1943. РГАНТД. Ф.362. Оп.1. Д.1. Л.1, 2. |

В 1943 году Поляков А.А. выпускает небольшую книгу под названием «Дезинфекция», в которой освещает мероприятия по санированию объектов животноводства в войсковых частях.

В 1945 году Поляков был назначен директором Научно-исследовательской ветеринарно-санитарной лаборатории Мосгорисполкома, проработал в этой должности до 1950 года.

Одновременно Поляков А.А. заведовал курсом и читал лекции по дезинфекции в Московской ветеринарной академии (1945-1955 гг.). В 1947 году он был утверждён в звании профессора.

В 1948 году Поляков выпускает крупную монографию «Руководство по ветеринарной дезинфекции», в которой изложил не только производственный опыт практических ветеринарных работников, но и дал научные основы вопросов ветеринарной дезинфекции, дезинсекции, дератизации и дезинвазии.

Поляков Анисим Александрович – основатель и первый директор ВНИИ ветеринарной санитарии (до 1955 года – Научно-исследовательская лаборатория ветеринарной санитарии и дезинфекции), где он работал в 1951-1967 гг., а в 1974-1985 гг. заведовал лабораторией дезинфекции ВНИИВС.

Одновременно он с 1957 года являлся председателем секции ветеринарии НТО сельского хозяйства.

К этому времени относятся первые изобретения Полякова А.А.

Например, в 1953 году он совместно с Шахалиным А.А. изобрёл способ обеззараживания и консервирования пушно-мехового, овчинно-шубного и кожевенного сырья, заражённого бруцеллёзом; в 1954 году совместно с Ярных В.С. и Малых Л.И. изобрёл передвижную дезинфекционную установку; в 1956 году совместно с Козловым П.Ф., Мещеряковым Н.К., Соколовым А.А., Криночкиным А.Д., Лапидусом С.С. – препарат, применяемый для дезинфекции животноводческих и птицеводческих помещений и способ приготовления препарата; в 1959 году совместно с Тржецецкой Т.А., Арбузовым К.Н., Чепуровым К.П. – способ стерилизации семян кукурузы, хлопчатника и других культур двуокисью азота; в 1960 году совместно с Ярных В.С. – разборную опрыскивающую штангу и др.

Анисим Александрович посвятил свою научную деятельность разрешению основной проблемы в системе ветеринарно-санитарных мероприятий, а именно – проблемы дезинфекции в широком понимании этого слова, т.е. санации внешней среды, связанной с уничтожением вредных живых организмов – паразитов, грызунов, переносчиков – возбудителей болезней и самих возбудителей болезней.

Поляков является автором изданных в 1953 году первых указаний по ветеринарной дезинфекции, дератизации и дезинвазии, которые явились основным документом, регламентирующим ветеринарно-санитарные и, в частности, дезинфекционные мероприятия в колхозах и совхозах.

Создание такого документа, а также снабжение ветеринарной сети дезинфекционными установками позволили Полякову внести предложения об организации в стране дезинфекционных отрядов.

В 1958 году Поляковым был организован ветеринарно-санитарный отряд «Милет» при опытно-производственном хозяйстве ВНИИВС с целью апробации в широкой практике научных достижений института.

В справке от 21 апреля 1964 г. он докладывал министру сельского хозяйства СССР Савельеву И.К. о работе отряда следующее: отряд осуществлял свою деятельность по договорам с колхозами, совхозами и мясо-молочными предприятиями на проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий.

Ветсанотряд начал свою работу с личным составом в 10 человек, к 1964 году штатная численность отряда достигла 125 человек.

С первого дня своей организации отряд не только не пользовался никакими денежными и другими субсидиями от государства, но ежегодно давал доход опытно-производственному хозяйству.

Ветеринарно-санитарные отряды стали важнейшим элементом и рычагом ветеринарной службы страны, играли огромную роль в деле оздоровления животноводства.

Поляков А.А. разработал Положение о ветеринарно-санитарном заводе (утверждено Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 30 января 1958 г.), деятельность которого была направлена на поддержание должного ветеринарно-санитарного благополучия и порядка в обслуживаемой зоне, а также на получение нужных для народного хозяйства технического жира, кормовой мясокостной муки, шкур, рогов, копыт, удобрений.

В 1961 году Поляковым была организована кафедра ветеринарной санитарии в Московском технологическом институте мясной и молочной промышленности, он стал первым её заведующим и занимал этот пост до 1968 года.

Поляков уделял пристальное внимание подготовке ветеринарных специалистов в вузах и городах, разрабатывал, усовершенствовал учебные программы и курсы, считал, что «жизнь требует такого специалиста, который, будучи теоретически подготовленным, в то же время был бы организатором производства, умел бы осуществлять массовые профилактические мероприятия, увязывая их с экономикой обслуживаемого хозяйства».

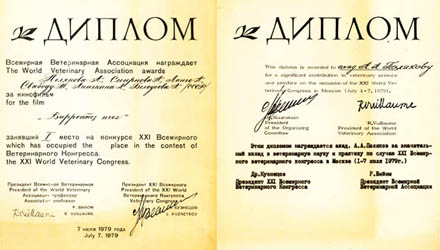

РГАНТД. Ф.362. Оп.1. Д.72. РГАНТД. Ф.362. Оп.1. Д.72. |

Поляков А.А. изучал мировой опыт в области ветеринарно-санитарного дела, умело соотносил новшества с реалиями отечественной ветеринарной науки.

В своём докладе от 28 сентября 1962 г. о необходимости развития технологий в утилизации «Прогрессивно и правильно» он пишет: «Одной из задач ветеринарной службы городов является создание таких ветеринарно-санитарных условий, которые исключали бы всякую возможность заражения человека возбудителями зоонозных инфекций, а также потребления недоброкачественных продуктов животноводства и переработки неблагополучного сырья животного происхождения».

Поляковым был разработан проект Международного зооветеринарно-санитарного регламента к XXXIV Генеральной сессии Комитета международного эпизоотического бюро в Париже 23-28 мая 1966 г.

Проект международного зооветеринарного регламента, подготовленного к XXXIV генеральной сессии Комитета международного эпизоотического бюро в Париже, 1966 г. Проект международного зооветеринарного регламента, подготовленного к XXXIV генеральной сессии Комитета международного эпизоотического бюро в Париже, 1966 г. РГАНТД. Ф.362. Оп.1. Д.27. Л.1а. |

Поляков А.А. являлся заместителем академика-секретаря отделения животноводства, заместителем академика-секретаря (1967-1970 гг.), членом бюро (1967-1990 гг.), академиком-секретарём (1970-1973 гг.) отделения ветеринарии ВАСХНИЛ.

Анисим Александрович пользовался заслуженным авторитетом среди ветеринарного сообщества, о чём свидетельствует ряд документов личного фонда учёного.

Также можно судить о широком спектре научных интересов Полякова А.А. Например, для участия советской делегации в работе конгресса по пчеловодству Международной федерации пчеловодческих объединений в 1969 году оргкомитет при Министерстве сельского хозяйства СССР обратился к Полякову А.А. с просьбой подготовить доклад. Также Госкомитет Совета Министров СССР по науке и технике обращался к Полякову А.А. с просьбой принять участие в работе 29-31 октября 1974 г. научно-методического семинара по вопросам изучения токсического действия пестицида на организм сельскохозяйственных животных и разработке методов диагностики, профилактики и лечения.

О применении пестицидов Поляков А.А. так говорил в своём докладе «Химия, защита животных и охрана природы» от 1975 года: «[…] Массовое производство химических средств для сельского хозяйства привело к тому, что в водоёмы в большом количестве стали попадать отходы от производства, а фумигаты и другие химические средства – в атмосферу. В связи с общей загрязнённостью биосферы остатки хлор-органических пестицидов стали обнаруживать в самых различных объектах – кормовой муке, рыбьем жире, устрицах и моллюсках, в тканях морских львов, в мясе многих свободно живущих птиц, в женском молоке и одежде людей и даже у тех млекопитающих, которые живут вдали от человека, в ареалах, где пестициды никогда не применялись. Столь широкое обнаружение пестицидов в различных объектах животноводства вызывает необходимость организации массового контроля качества пищевых продуктов и кормов на содержание в них остатков пестицидов. Это особенно важно для такого массового продукта питания (незаменимого для детей), как молоко. […] Первостепенным в предупреждении попадания препаратов в продукты является всесторонний контроль за производством и применением химическим средств защиты животных и растений».

Поляков был научным консультантом для ряда научно-популярных и учебных кинокартин, например, «Варроатоз пчёл» и «Теория и практика дезинфекции» в 1977 году.

Анисим Александрович посвятил свою научную деятельность разрешению основной проблемы в системе ветеринарно-санитарных мероприятий, а именно – проблемы дезинфекции в широком понимании этого слова, т.е. санации внешней среды, связанной с уничтожением вредных живых организмов – паразитов, грызунов, переносчиков возбудителей болезней и самих возбудителей болезней.

Проводя свои личные исследования в области микробиологии и дезинфекции, Поляков сумел объединить в единый комплекс многие вопросы ветеринарной санитарии, направив их на разрешение общей задачи – обеспечения санитарного благополучия животноводства, предупреждения и ликвидацию инфекционных и инвазионных болезней животных, повышения санитарного качества продуктов животноводства и охраны людей от заболеваний, общих для человека и животного.

На снимке: Поляков А.А. (пятый слева во втором ряду). На снимке: Поляков А.А. (пятый слева во втором ряду). РГАНТД. Ф.362. Оп.1. Д.75. |

Поляков Анисим Александрович руководил разработкой методов санации помещений для животных, средств транспорта, предприятий пищевой промышленности по переработке сырья животного происхождения; разработал систему мероприятий по ликвидации подкожных оводов крупного рогатого скота, борьбы с болезнями пчёл, санитарии молока и кормов; занимался созданием оборудования для ветеринарно-санитарных работ на животноводческих фермах.

Ряд фотодокументов личного фонда Полякова А.А. иллюстрирует его изобретения: парашютные установки для передвижных лагерей коров; установка ПВАН для обеззараживания животных; шаровидная ловушка для массового истребления слепней на пастбищах; автомобильный дезинфекционный агрегат; санитарный автомобиль.

Именно под руководством и при непосредственном участии Полякова была проведена большая научно-исследовательская и проектно-конструкторская работа по созданию комплекса машин ветеринарно-санитарного назначения.

Огромное практическое значение имеют работы Полякова по дезинфекции почвы, по изучению дезинфекционных свойств хлорной извести и формальдегида, по дезинфекции животноводческих помещений при сибирской язве, бруцеллёзе, туберкулёзе, чуме свиней, ящуре и многих других инфекциях, по обеззараживанию отходов животноводства, предметов ухода за животными, по дезинфекции кожевенного сырья и шерсти, по обеззараживанию вагонов после перевозки животных и сырья животного происхождения.

Сотрудники ВНИИВС (третий справа в первом ряду – Поляков А.А.), б/д. Сотрудники ВНИИВС (третий справа в первом ряду – Поляков А.А.), б/д.РГАНТД. Ф.363. Оп.1. Д.107. Л.22. |

Кроме того, Поляков А.А. положил начало исследованиям по применению аэрозолей химических и биологических препаратов в ветеринарной практике.

Он – один из крупнейших советских изобретателей в своей специальности, автор более 25 авторских свидетельств на изобретения и ряда научных трудов по ветеринарной санитарии.

| .

Липатова К.Ю. |

Источники:

1. РГАНТД. Ф.362. Оп.1. Д.2. Л.35, 36; Д.13. Л.1; Д.18. Л.3, 4; Д.24. Л.1-4; Д.26. Л.1; Д.27. Л.1а; Д.28. Л.47; Д.32. Л.1, 2; Д.35. Л.1; Д.38. Л.1; Д.55. Л.3-4; Д.57. Л.12; Д.74. Л.3; Д.76. Л.1, 6; Д.77. Л.1, 5; Д.78. Л.2; Д.80. Л.1;

2. РГАНТД. Ф.363. Оп.1. Д.57.