Виртуальная выставка «Каким он парнем был…». К 85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина

Виртуальная выставка:" Чемпион мира и человек науки".

Публикация:"Из истории Группы изучения реактивного движения".

Публикация:"Московская планерная школа".

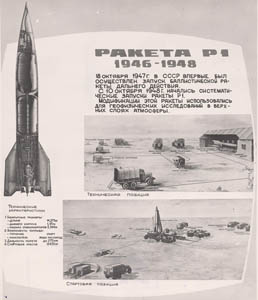

К 70-летию создания и испытания первой отечественной геофизической ракеты Р-1А

РГАНТД. Экспериментальная ракета Р-1А. С.П. Королёв. Энциклопедия жизни и творчества. С.28. РГАНТД. Экспериментальная ракета Р-1А. С.П. Королёв. Энциклопедия жизни и творчества. С.28. |

Создание первых отечественных баллистических ракет дальнего действия было обусловлено многими причинами, которые зачастую носили политический, военный и научный характер. Рассуждая о том, каким образом ведущие конструкторы, инженеры, институты и предприятия военно-промышленного комплекса планировали развивать ракетные технологии, важно понимать, что с окончанием Великой Отечественной войны, а затем Второй мировой войны, мир кардинально изменился. Несмотря на огромные потери, которые понёс советский народ для того, чтобы одержать победу над нацистской Германией, изучение её технологического и производственного наследия было стратегически необходимым шагом, способствовавшим укреплению безопасности государства и раскрытию научного потенциала отечественных разработок не только в сфере ракетостроения, но и в иных производственных областях.

Изучение немецкой трофейной техники в конце 1940-х гг. отечественными специалистами, несмотря на трудности в организации работы групп учёных, выявление, восстановление, создание технической документации, испытание найденных и имевшихся образцов военной техники (ракет ФАУ-2), дало положительные результаты[1]. Одним из них стало создание и испытание в 1948 году первого отечественного ракетного комплекса – ракеты Р-1 – под руководством С.П. Королёва и коллектива НИИ-88.

Ракета Р-1. Ракета Р-1. РГАНТД. Ф.107. Оп.2. Д.61. |

Испытания первой жидкостной ракеты Р-1 производились на ещё строившемся ракетном полигоне Капустин Яр. Испытания не обходились без задержек. Выявлялись производственные и конструктивные недостатки, которые фиксировались с помощью телеметрических средств и преимущественно решались на месте[2]. Ракета Р-1 вобрала в себя наиболее подходящие под отечественные стандарты технологические решения и превзошла по своим параметрам ФАУ-2[3].

Кроме того, открывшиеся возможности позволили использовать имеющиеся наработки не только в военных, но и научных целях. Испытание ракеты Р-1 стало началом развития её экспериментальных модификаций, назначение которых заключалось в сборе данных по состоянию верхних слоев Земли, в изучении влияния физических процессов на целостность и двигательные параметры ракет. Так С.П. Королёв пришёл к идее об отделяющейся головке, впоследствии реализованной в запуске первой геофизической ракеты Р-1А (В-1А).

Созданию этого экспериментального комплекса предшествовали не только результаты работы в Германии, но и прежние связи с учёными Академии наук СССР, который имел С.П. Королёв ещё в 1930-е годы. Помощь в подготовке научной аппаратуры, её тестировании, организации испытаний первых геофизических ракет Р-1А оказывали и принимали участие С.И. Вавилов, А.Н. Несмеянов, С.Н. Вернов[4].

С самого начала XX века внимание ученых привлекала проблема природы стратосферы, физические процессы, происходившие в ней, жизнедеятельность животного мира в верхних слоях атмосферы, характер и интенсивность космического излучения. Измерительные приборы были созданы и предоставлены Геофизическим институтом Академии наук СССР. Разумеется, помещение научной аппаратуры в отделяющуюся головку Р-1А было оптимальным решением, отвечавшим интересам как С.П. Королёва, так и его академических коллег. Основными задачами первых испытаний являлись: отработка принципа отделения головной части и вывод научной аппаратуры для сбора данных в верхние слои атмосферы[5].

Структура головной части ракеты была оборудована «юбкой», обеспечивавшей её устойчивость и целостность помещённых контейнеров с аппаратурой. Головная часть также оборудовалась парашютной системой для спасения контейнеров при приземлении[6]. Р-1А была оснащена системой управления со специальными гироскопическими приборами и аппаратурой для телеметрических измерений[7].

24 мая 1949 г. состоялся первый полёт геофизической ракеты Р-1А на высоту 100 км на полигоне Капустин Яр. В головную часть ракеты были помещены контейнеры с измерительными приборами весом по 80 кг каждый. Во время полёта ракеты были взяты пробы воздуха для изучения химического состава атмосферы, а также произведены измерения давления[8]. На Р-1А также испытывалось влияние газовых струй двигателя на прохождение радиоволн.

Полученные данные позволили расширить понимание процессов ионизации, состава космического излучения, что впоследствии сыграло важную роль в первых запусках космических аппаратов с животными в герметических кабинах (первый запуск космического аппарата «Спутник-2» с собакой Лайкой состоялся 3 ноября 1957 г.). Р-1А рассматривалась С.П. Королёвым как задел для проектирования ракеты Р-2 и более поздних моделей, обладавших расширенными техническими характеристиками и сложным научным оборудованием.

Испытание геофизической ракеты Р-1А в 1949 году открыло поле для дальнейших научных исследований атмосферы, и, что не менее важно, повлияло на эволюцию серийных ракет военно-стратегического и научно-экспериментального назначения. В 1950-е годы были созданы различные модификации геофизических ракет. В период 1957-1959 гг. были разработаны и испытаны модели Р-2А, Р-5А, Р-11А, которые использовались для анализа данных из атмосферы по различным научным проблемам, затрагивавшим медицину, аэродинамику, термодинамику, физику высоких энергий и т.д.

|

|

Степанов В.А.

|

[1] РГАНТД. Ф.159. Оп.2. Д.2. Л.6.

[2]РГАНТД. Арх. №802-1. Фонограмма. Воспоминания Калашникова Сергея Алексеевича – начальника управления МО СССР, генерал-лейтенанта.

[3]Творческое наследие Сергея Павловича Королева. Избранные труды и документы. М.: Наука, 1980. С.15-16.

[4]Голованов Я.К. Королёв: факты и мифы. Том 2. М.: Русские витязи, 2007. С.114-115.

[5] Черток Б.Е. Ракеты и люди. М.: Издательство «РТСофт», 2006. С.143.

[6] Там же.

[7]С.П. Королёв. Энциклопедия жизни и творчества. 2014. С.28.

[8]С.П. Королёв и его дело. М.: Наука, 1998. С.129.