Виртуальная выставка «Каким он парнем был…». К 85-летию со дня рождения Ю.А. Гагарина

Виртуальная выставка:" Чемпион мира и человек науки".

Публикация:"Из истории Группы изучения реактивного движения".

Публикация:"Московская планерная школа".

«Космический навигатор» (к 105-летию со дня рождения учёного и главного конструктора в области ракетно-космической техники Георгия Николаевича Бабакина)

13 ноября 1914 г. в Москве родился выдающийся отечественный конструктор в области авиации, ракетно-космической техники, учёный – инженер, создатель автоматизированных межпланетных станций Георгий Николаевич Бабакин.

|

«Обязательное качество для конструктора – одержимость. Если человек не верит в возможность создания аппарата, если он не горит этой идеей, вряд ли он будет хорошим конструктором…» |

Бабакин Г.Н. Портрет. Скан-копия из книги «Шесть лет и вся жизнь конструктора Г.Н. Бабакина». С.3. Бабакин Г.Н. Портрет. Скан-копия из книги «Шесть лет и вся жизнь конструктора Г.Н. Бабакина». С.3. |

Георгий Николаевич Бабакин – советский учёный и главный конструктор в области ракетно-космической техники, член-корреспондент Академии наук СССР, доктор технических наук. Выдающиеся заслуги Георгия Николаевича в деле создания автоматических межпланетных станций, которые использовались в первых экспедициях на Луну, Марс и Венеру в 1960 – 1970 гг., составляют одну из славных страниц истории отечественной космонавтики. Разработки Г.Н. Бабакина расширили знания человечества о природе небесных тел, создав фундамент современных космических исследований.

Подобные достижения были бы невозможны без инициативности и организаторских талантов Георгия Николаевича, чья открытость и профессиональная компетентность способствовали формированию целого поколения отечественных учёных, воспитанного на опыте и в духе романтизма пионеров ракетно-космической техники. Именно таким – душевно открытым, мягким и интеллектуально увлечённым – Г.Н. Бабакин остался в памяти коллектива специалистов АО «НПО им. С.А. Лавочкина» (бывш. ОКБ-301), работе в котором он посвятил свою жизнь.

При подготовке данной статьи были использованы архивные документы, находящиеся на хранении в РГАНТД в составе личных фондов журналиста Я.К. Голованова, учёных и конструкторов ракетно-космической техники Б.Е. Чертока, А.В. Брыкова, О.Г. Ивановского, а также справочные материалы и биографическая книга И.Л. Шевалёва «Шесть лет и вся жизнь конструктора Г.Н. Бабакина», основанная на воспоминаниях сына конструктора Н.Г. Бабакина и коллектива АО «НПО им. С.А. Лавочкина».

Бабакин Георгий Николаевич родился 13 ноября 1914 г. в Москве в семье служащего. Ещё ребенком он увлёкся чтением фантастических и приключенческих книг, научно-популярной литературы по различным областям наук, сформировавших его эрудицию. Именно это во многом повлияло на его становление как неординарной и творческой личности[2] . В 1923 году Г.Н. Бабакин поступил во второй класс показательной школы №7 Хамовнического района, где увлёкся радиотехникой. После окончания семилетней школы он поступил на курсы радиомонтёров при Центральной лаборатории Общества друзей радио[3] . Любовь к технике и инженерное чутьё мотивировали его следовать дальше по пути своих творческих замыслов, что в дальнейшем определило его судьбу.

![Рязанский М.С. и Бабакин Г.Н., [не позднее 1971 г.]. РГАНТД. Ф.211. Оп.13. Д.71. Рязанский М.С. и Бабакин Г.Н., [не позднее 1971 г.]. РГАНТД. Ф.211. Оп.13. Д.71.](/sites/default/files/pics/pamdaty/02_211-13-71s.jpg) Рязанский М.С. и Бабакин Г.Н., [не позднее 1971 г.]. Рязанский М.С. и Бабакин Г.Н., [не позднее 1971 г.]. РГАНТД. Ф.211. Оп.13. Д.71. |

Получив опыт работы при Московской городской радиодирекции и радиоузле Сокольнического парка культуры и отдыха, Г.Н. Бабакин в 1937 году поступает в Заочный институт связи. В институтские годы начинается становление Георгия Николаевича как учёного-разработчика, широкого практика и талантливого организатора. В период 1937 – 1943 гг. он прошёл путь от лаборанта до старшего сотрудника лаборатории автоматики Академии коммунального хозяйства, где занимался созданием различного автоматического оборудования для внутрихозяйственных отраслей деятельности. Многие из его разработок, проводившихся совместно со специалистами – инженерами, были немедленно введены в эксплуатацию. Именно в Академии коммунального хозяйства у Г.Н. Бабакина сформировалась заинтересованность в создании крупных комплексных автоматизированных систем различного оперативного назначения[4] . Но помимо этого, он научился работать с людьми, поддерживать и доверять их мнению и творческому духу, что впоследствии стало отличительной чертой метода его управления большим коллективом на будущем посту главного конструктора Конструкторского бюро им. С.А. Лавочкина.

В 1943 году, во время Великой Отечественной войны, Георгий Николаевич был переведен в Институт автоматики при Всесоюзном совете научных инженерно-технических обществ (ВСНИТО). Там он начал заниматься выполнением оборонных заказов для военных ведомств, одним из которых являлась разработка специальной системы дистанционного управления, радиолокации и систем противовоздушной обороны[5] . Привлечение специалистов из смежных направлений оборонно-промышленного комплекса и сотрудничество с профильными институтами позволило расширить сферы применения ракетно-космической техники и развить существующую проблематику.

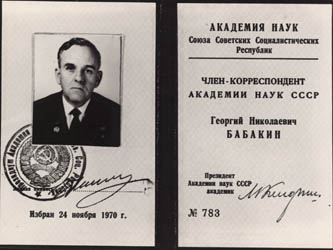

Удостоверение Бабакина Г.Н. – члена-корреспондента АН СССР, б/д. Фотокопия. Удостоверение Бабакина Г.Н. – члена-корреспондента АН СССР, б/д. Фотокопия. РГАНТД. Ф.211. Оп.15. Д.4. |

В 1946 году Г.Н. Бабакин был переведён для изучения документации и образцов трофейной немецкой ракетной техники в созданный на базе завода №88 НИИ-88 (ныне – АО «ЦНИИМАШ»). Приобретённый опыт и знания Георгий Николаевич в дальнейшем реализовал уже конструктором в КБ С.А. Лавочкина. В 1949 году Г.Н. Бабакин впервые встретился с С.П. Королёвым[6] . Эта встреча двух настолько похожих в своей фанатичной увлечённости людей стала судьбоносной и во многом предопределила дальнейшее развитие ракетной-космической отрасли.

В послевоенные годы советское руководство взяло курс на создание оборонительной инфраструктуры страны в связи с угрозой применения стратегического оружия массового поражения. В этот период особое значение имели разработки профильных предприятий и институтов в области авиации и ракетостроения. После перевода в КБ С.А. Лавочкина Г.Н. Бабакин возглавил отдел систем управления и электронного моделирования, занимавшийся созданием системы ПВО. Ключевой разработкой 1950-х гг. специалистов отдела стала система ПВО «Беркут» (С-25) с зенитными управляемыми ракетами В-300. Испытания новой системы ПВО проходили в течение 1952 – 1955 гг. После успешных запусков данная система была принята на вооружение и действовала до 1980-х гг., сформировав противоракетный щит вокруг Москвы. За создание этой системы Г.Н. Бабакину было присвоено звание Героя Социалистического Труда и орден Трудового Красного Знамени[7] .

Келдыш М.В., Рязанский М.С. и Бабакин Г.Н. в Центре дальней космической связи, б/д. Келдыш М.В., Рязанский М.С. и Бабакин Г.Н. в Центре дальней космической связи, б/д. РГАНТД. Ф.211. Оп.15. Д.46. |

До 1960 года КБ С.А. Лавочкина сконцентрировалось на создании и модификациях существовавших систем обороны. При активном участии Г.Н. Бабакина проводились экспериментальные исследования в области радиоэлектронной и астронавигационной системы для крылатых ракет и самолётов.

Значимыми проектами в этой области стали разработка сверхзвуковой межконтинентальной крылатой ракеты «Буря» и зенитного ракетного комплекса «Даль». Но несмотря на успех проведённых испытаний и сформировавшиеся основы для дальнейших исследований, указанные проекты были закрыты в связи их несостоятельностью.

Ротация руководства и структурные изменения в оборонно-промышленном комплексе в середине 1960-х гг. привели к переориентации государственных задач на фоне космической гонки двух сверхдержав – СССР и США.

В 1965 году Г.Н. Бабакин постановлением правительства был назначен главным конструктором Машиностроительного завода им. С.А. Лавочкина. По авторитетному мнению С.П. Королёва назначение на эту должность Георгия Николаевича в тех условиях было организационно правильным решением. На это назначение также повлияло его знакомство и дружеские отношения с М.В. Келдышем в пору разработки «Беркута», «Бури» и «Дали». Немалую роль также играло личное отношение учёных-инженеров и сотрудников предприятий, с которыми работал Г.Н. Бабакин.

Бабакин Г.Н. выступает с докладом (справа), Миллионщиков М.Д. (слева) в Центре дальней космической связи, 1970 г. Бабакин Г.Н. выступает с докладом (справа), Миллионщиков М.Д. (слева) в Центре дальней космической связи, 1970 г. РГАНТД. Ф.65. Оп.2. Д.11. |

«Он был талантливым конструктором, отличным организатором, руководителем дружного коллектива, но у меня в памяти он запечатлелся как очень простой, доброжелательный и исключительно обаятельный человек. Меня особенно поражало его уважительное отношение ко мне – рядовому научному сотруднику».

Из статьи А.Н. Брыкова «Воспоминания о встречах с Бабакиным Г.Н. »[8]

Назначение на эту должность Г.Н. Бабакина было продиктовано в том числе практической необходимостью распределить направления исследований, которые приобрели особое значение после первого полёта человека в космос в 1961 году. Именно тогда было принято решение о применении непилотируемых средств ракетно-космической техники, предназначенных для изучения космического пространства и небесных тел, параллельно с разработками пилотируемых аппаратов.

Пионером в области посылки первых автоматических станций к Луне, Венере и Марсу было Центральное конструкторское бюро экспериментального машиностроения (ныне – ПАО «РКК «Энергия») под руководством С.П. Королёва.

Первый этап исследований проходил с 1959 года в ЦКБЭМ и заключался в проведении подлётных траекторий и жёсткой посадки на поверхность небесных тел. Собранная информация по теме и запускам была передана предприятию Г.Н. Бабакина в рамках второго этапа исследований. Под руководством Г.Н. Бабакина совместно с научно-исследовательскими и конструкторскими организациями, которые возглавлялись членами Совета главных конструкторов Н.А. Пилюгиным, М.С. Рязанским, В.П. Барминым и др., началась работа по созданию автоматических межпланетных станций[9] .

Бабакин Г.Н. получает из рук президента Международной авиационной федерации (ФАИ) Коккинаки В.К. почётный диплом за создание и успешный запуск автоматических станций, б/д. Бабакин Г.Н. получает из рук президента Международной авиационной федерации (ФАИ) Коккинаки В.К. почётный диплом за создание и успешный запуск автоматических станций, б/д. РГАНТД. Ф.211. Оп.15. Д.2. |

«Нужно создавать новую, перспективную, многоцелевую систему для исследований Луны…»

Из статьи С. Соколова «Конструктор межпланетных автоматов »[10]

Первым крупным успехом Г.Н. Бабакина стала мягкая посадка аппарата «Луна-9» на поверхность Луны в районе Океана Бурь, произошедшая 3 февраля 1966 г. В течение трёх дней (по разным данным до 47 и 70 часов) аппарат посылал на Землю телевизионные изображения с панорамами лунной поверхности[11] . Полученная с аппарата информация позволила изучить рельеф грунта, размеры и формы впадин и камней[12] .

Бабакин Г.Н. разговаривает по телефону в Центре дальней космической связи, б/д. Бабакин Г.Н. разговаривает по телефону в Центре дальней космической связи, б/д. РГАНТД. Ф.65. Оп.2. Д.4. |

3 апреля 1966 г. новый космический аппарат «Луна-10» продолжил начатую работу и стал искусственным спутником Луны. За всё время своей работы (56 дней) он совершил 460 оборотов вокруг Луны и 219 сеансов радиосвязи, передав сведения об орбитальной обстановке спутника, магнитных полях и радиационном излучении. За достигнутые успехи Г.Н. Бабакин стал лауреатом Ленинской премии в 1966 году[13] .

Параллельно с «лунной гонкой» под руководством Г.Н. Бабакина создавались автоматические межпланетные станции для исследования Венеры.

Из-за сложности работ и сроков, технических недостатков, имевшихся в средствах доставки, что особенно проявлялось в запусках ракет-носителей «Протон» (УР-500), а также в работе самих космических аппаратов, имелись и производственные неудачи. Запуски 1969 – 1970 гг. оказались провальными из-за отказа обеспечения двигателей разгонного блока станции «Космос-300» («Луна-16А) и нестабильности двигателей «Протона».

Главный конструктор НПО им. С.А. Лавочкина, доктор технических наук С.С. Крюков вспоминает об этом периоде в жизни Г.Н. Бабакина: «Когда я туда пришел, у Бабакина был трудный период в его жизни. Новые разработки лунных объектов оказались на грани срыва… Ему было очень тяжко решать вопрос о тех объектах, которые он делал, устанавливаемых на недовведённую машину “пятисотку”. В это время было очень много аварий на первых секундах полёта и всё то, что делалось на этой машине, а это уже была новая серия лунных и венерных объектов, оказывалось неудачным. В начале 1970-го года Бабакин сделал заявление о том, что если машина не будет доведена, то он на неё больше не станет ставить своих объектов ».[14]

Бабакин Г.Н. за своим рабочим столом, б/д. Бабакин Г.Н. за своим рабочим столом, б/д. РГАНТД. Ф.65. Оп.2. Д.6. |

Одним из самых успешных стал запуск 21 сентября 1970 г. и возвращение с поверхности спутника КА «Луна-16», которому впервые в мировой практике ракетостроения удалось собрать лунный грунт и доставить его для изучения на Землю. В декабре 1970 года КА «Венера-7» совершает посадку на поверхность Венеры и пребывает на ней почти 30 минут. Во время полёта аппаратом были собраны важные данные о траектории движения с учётом запусков предшественников, начиная с КА «Венера-3», а также сведения о физико-химическом составе атмосферы планеты.

Создание автоматических межпланетных станций требовало новых технических решений и изучения опыта прошлых запусков, что было учтено при разработке комплексной программы изучения Марса. В 1971 году были предприняты запуски новых АМС. Успешными из них стали «Марс-2» и «Марс-3». Г.Н. Бабакин продемонстрировал перспективность использования автоматизированных комплексов для изучения космического пространства.

Будучи первопроходцем в этом направлении, Георгий Николаевич стремился придать своему делу прочную основу. Его подход отличался рациональностью и осознанием необходимости дальнейшего использования наработок для решения поставленных задач, что открывало новые возможности получения перспективных результатов: «У каждого главного конструктора свой почерк в работе. Для стиля Бабакина было характерно проектирование аппарата не для решения какой-то одной задачи, пусть даже эпохальной, а стремление заложить в каждую станцию возможность её дальнейшего совершенствования с минимальными усилиями. Это можно назвать принципом рациональности. В КБ это называется более прозаически – максимальное использование унифицированных блоков» .[15]

Г.Н. Бабакин был одарённой личностью, умел расположить к себе людей и отдавал всего себя общему делу. Даже на фоне неудач и рабочих конфликтов он оставался интеллигентным человеком. Многие современники помнят тёплые и приятные беседы с ним, а в памяти коллег осталось его шутливое и простое обращение – «голуба».

Самым главным для Г.Н. Бабакина была работа с людьми, понимание важности сохранения и передачи опыта и знаний следующим поколениям. Из дневника конструктора, специалиста в области ракетно-космической техники О.Г. Ивановского: «К Г.Н. (так в документе) тянулись люди, вокруг него были таланты – это была большая школа для нас »[16]. Ещё при жизни Г.Н. Бабакина уделялось внимание подготовке специалистов. С этой целью при Машиностроительном заводе им. С.А. Лавочкина был создан филиал Московского авиационного института им. С. Орджоникидзе, где проходили обучение молодые кадры.

3 августа 1971 г. Георгий Николаевич Бабакин скоропостижно скончался на своём рабочем месте в возрасте 56 лет[17] . Он похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

В честь Г.Н. Бабакина названы кратеры на Луне и Марсе, Федерацией космонавтики России учреждена медаль им. Г.Н. Бабакина.

При жизни Г.Н. Бабакин имел следующие награды и звания:

- орден Трудового Красного Знамени (1956 г.)

- Ленинская премия (1966 г.)

- орден Ленина (1970 г.)

- Герой Социалистического Труда (1970 г.)

Степанов В.А.

[1]РГАНТД. Ф.211. Оп.4. Д.86. Л.16-17.

[2]Шесть лет и вся жизнь конструктора Г.Н. Бабакина. М., 2004. С. 23.

[3]РГАНТД. Ф.211. Оп.4. Д.86. Л.21.

[4]РГАНТД. Ф.211. Оп.11. Д.4. Л.7.

[5]Там же. Л.10.

[6]Шесть лет и вся жизнь конструктора Г.Н. Бабакина. С. 27.

[7]Там же. С. 33 – 34.

[8]РГАНТД. Ф.228. Оп.1. Д.33. Л.1.

[9]РГАНТД. Ф.36. Оп.7. Д.326. Л.44 об.

[10]РГАНТД. Ф.211. Оп.11. Д.4. Л.7.

[11] РГАНТД. Ф.211. Оп.3. Д.2. Л.23; Ф.36. Оп.7. Д.326. Л.45.

[12]Шесть лет и вся жизнь конструктора Г.Н. Бабакина. С. 46.

[13]Там же.

[14]РГАНТД. Ф.211. Оп.3. Д.1. Л.5.

[15]РГАНТД. Ф.211. Оп.11. Д.4. Л.9.

[16]РГАНТД. Ф.289. Оп.1. Д.14. Л.62.

[17]РГАНТД. Ф.211. Оп.4. Д.86. Л.20.